― 蘆溝橋事件から南京攻略まで ―

⇒(3)南京法廷と東京裁判・判決根拠

ここで、日本軍が南京に攻め入るまでの経過を簡単に記しておきます。

1937(昭和12)年7月7日、きな臭かった北京郊外で日支(日華)両軍が小規模ながら交戦状態に入りました。蘆溝橋事件 です。

蘆溝橋(ろこうきょう)の東方約7キロの豊台(ほうだい)に駐留していた日本軍の1個中隊が、夜間演習中に銃撃されたのが発端でした(写真左は事件頃の蘆溝橋、写真右は当時の豊台の兵営)。銃撃したのは蒋介石の第29軍(宋 哲元軍長)配下の部隊です。

初めに銃撃したのは日本軍か中国軍かが論争になりましたが、中国軍が最初という見方が有力です。ただ、中国側が銃撃した理由は、日本軍が前段の演習を終了した直後、訓練に使用していた「仮設敵」の軽機関銃から突然、空砲 が発射され、これに驚いた?中国側が応射したものでした。

ですから、偶発的に起こったとする偶発説 が大勢を占めています。

演習中の日本軍の中隊というのは、支那駐屯歩兵第1連隊第3大隊第8中隊(中隊長・清水節郎大尉、大隊長・一木直清少佐、連隊長・牟田口廉也大佐)でした。

演習中の日本軍の中隊というのは、支那駐屯歩兵第1連隊第3大隊第8中隊(中隊長・清水節郎大尉、大隊長・一木直清少佐、連隊長・牟田口廉也大佐)でした。

この連隊の戦友会「支駐歩一会」から「会報」が発行されています。

1987(昭和62)年5月に「蘆溝橋事件五十周年特集号」(左写真)が組まれ、事件の渦中にあった将兵が「記録編」「回想編」に分けて書き残しています。

その場に居合わせた体験者の記録だけに、具体的で興味深い内容と思いますし、また少しですが直接、話を聞きました。ここまでの記述はこの会報も参考にしています。

偶発的に起こった小事件だったのですし、日中両軍とも事を大きくしないとしたにもかかわらず、チグハグさが加わって交渉は不調、やがて本格的な衝突へと突き進んでしまいました。

中国は蒋介石の率いる国民党軍と毛沢東の共産党軍とが手を握った「国共合作」(1936=昭和11年頃)によって抗日戦線を統一し、強い姿勢に転じます。

一方の日本軍は、一撃を加えれば中国は簡単に屈服するだろうとの読みも災いしたのでしょう、ズルズルと戦火は拡大していきました。

7月11日、近衛(文麿)内閣は5個師団の北支(華北)派遣を表明、日本軍は7月末に北京、天津を占領し、さらに南下作戦を取りました。華北の中国軍は蒋介石直系の中央軍とは違って、地方軍閥の寄り合い世帯といった風で、装備、士気ともに低く、日本軍を阻止する力はありませんでした。

華北の戦火の広がりを見て、8月初め、重慶、漢口、長沙など長江(揚子江)沿岸の日本人居留民に上海への引き揚げが命じられました。

この早い対応は日本人居留民等240名が中国保安隊に虐殺された通州事件 (1937年7月)の二の舞を避けるためだったといわれています。

上海はアヘン戦争後に生まれた租界があり、フランス租界、共同租界にわかれ、両租界とも90%が中国人、残る10%が英、米、仏人などでした。日本人は約2万人だったといいます。

華北の戦端が開いたほぼ1ヵ月後の1937年8月13日、日本人保護と上海市街警備のために駐留していた海軍陸戦隊(約4000人)の本部付近に、蒋介石直系の中央軍が山砲、迫撃砲による集中砲火を浴びせました。第2次上海事変の始まりです。

攻撃の命令者は蒋介石、実行部隊である中央軍の指揮官は張 治中でした。

ちなみに、張治中が共産党に入党していた、つまり、「隠れ共産党員」だったことが最近になって指摘されています。

砲撃4日前の8月9日、大山勇夫中尉(陸戦隊の第1中隊長)の乗った陸戦隊の乗用車が中国保安隊に襲われ、運転していた兵ともども惨殺された事件が起こるなど、中国側からの挑発、敵対行為が目立っていました(下写真は8月13日の陸戦隊)。

華中を足場とする蒋介石は、華北の戦いに重点を置くのは用兵上からも不利と判断し、主戦場を華北から華中に移そうと企てていましたので、挑発・敵対行為はこの文脈に沿ったものだったのでしょう。蒋介石にすれば日本軍を華中に引き込めば勝算ありと考えたに違いありません。

というのも、満州事変(1931=昭和6年)のとき、上海は戦火が満州から飛び火し、日本軍と2ヵ月近くにわたって激戦のあった地域でした(第1次上海事変)。

両者の間で停戦協定が結ばれ、非武装地帯が作られますが、蒋介石はドイツ人軍事顧問団の協力のもと、非武装地帯となった上海の北に網の目のように走るクリーク(小さな河川)を活用した強固なトーチカ陣地を、また上海と南京の間にも堅固な陣地を構築し、戦に備えていたからです。

しかも集結した中央軍主力は20万人、のちにはさらに数十万人が加わったといわれる大兵力でした。

中国側の圧倒的な戦力の前に、少数の海軍陸戦隊だけで足りるはずもなく、日本は8月15日、上海派遣軍(司令官・松井 石根大将、東京裁判で刑死)を編成、この基幹部隊となった2個師団(第3、第11師団)を上海の北方に投入します。

ですが、日本軍の損害は甚大で堅陣の前に釘づけになってしまいます。

そこで9月初旬、第2次派遣部隊として3個師団(第9、13、101師団)ほかに動員が下令されました。しかし、中国軍の火力は想像以上で、死傷者が続出します。

それでも日本軍は前進をつづけ、大場鎮(だいじょうちん)に迫ります。

大場鎮は上海の守備には死活的に重要な陣地でした。2ヵ月間にわたる戦闘の損害は日露戦争における旅順攻略戦を上回るといわれるほど、日本軍は大打撃をうけました。

ここで参謀本部は10月下旬、「上海派遣軍の任務達成を容易ならしむため」にさらに3個師団(第6、18、114師団)を基幹に第10軍(司令官・柳川 平助中将)を編成します。第10軍は11月初め、杭州湾に上陸、敵の退路を断つ布陣に入りました。

一方、華北にあった第16師団を上海派遣軍に組み入れ、揚子江上流の白卯江に上陸させました。

ところが、第10軍の上陸前の10月末、要所・大場鎮(下写真の左側)が落ちたことにより、中国軍は総崩れとなり、南京に向けて退却します。そして、11月の初めに上海地区は日本軍の占領下に入りました。

第2次派遣の第101師団の将兵から話を聞いたことがあります。

101師団は東京に拠点を持つ第1師団の留守部隊で編成されましたので、歩兵1連隊の兄弟連隊にあたる101連隊が149連隊(甲府編成)などとともに参戦します。

今は東京ミッドタウンと呼ぶ高層ビル街(赤坂六本木)へと変貌しましたが、それ以前は自衛隊が使用、終戦前は歩兵1連隊の駐屯地でした。

営門から兵営の中央を通る細い曲がった道があの2・26事件(1936=昭和11年)のとき、われわれが隊列を組んで進んだのだと、参加した元兵士がなつかしそうに話してくれたのを思い出します。

101師団、13師団(仙台)は急ごしらえの特設師団で、装備は貧弱、また現役は大隊長などごく一部で、多くが予備、後備兵でした。例えば、歩兵砲1門当たりの弾丸が1日わずか15発といったケチケチぶり。

このためもあったのでしょう、上海の生命線ともいわれた呉 淞(ウースン)クリークの渡河作戦で大きな痛手をこうむり、101連隊は加納連隊長を含め、3分の2の兵力を失う結果になります。

遺骨が故国にもどるにしたがって、「加納部隊は3人しか生き残っていない」などというデマもささやかれ、帝都(東京)に不穏な空気が流れたといいます。

縦横無尽に走るクリークは、この付近で川幅30〜40メートルだったそうですが、日本国内で考える小河川とは異なり、潮の干満が大きく、そのうえに護岸工事がないため両岸は粘土でツルツル、手がかりがなかったといいます(上右側写真 )。しかも、東京兵団だけに泳げない兵士が多かったとも聞いています。

101師団の伊東 政喜・師団長は、第3師団(名古屋)の師団長の経歴を持っていましたので、隣で戦う第3師団の死傷者まで気にし、呉淞クリーク渡河の後、あまりの多くの犠牲者に、「国武、もうこの辺で戦争をやめにしろ」と師団参謀長の国武 三千雄に言い出したほどでした。

それほど日本側の損害が大きかったのです(畠山清行『東京兵団』、1976)。

なお101師団は、この後、南京に向かわず上海市街の警備につきました。

もともと日本人居留民保護を目的に派兵したのですから、兵を南京まで進めることは予定していませんでした。

上海戦が一段落した11月7日、上海派遣軍と第10軍とで中支那(なかしな)方面軍(司令官・松井石根大将)が編成されますが、この時点でも方面軍の作戦目的は、「上海付近の敵を掃滅」することにありました。

このため、逃げる敵を追撃するにあたり、追撃の範囲を示す「制令線」を参謀本部(東京)は設けます。

(1) なし崩しに南京へ

ですが、柳川平助司令官の率いる第10軍はこの決定に不満を持ち、この際、一気に敵の首都・南京を攻略すべしとの意向を強くしていきます。それに、もともと松井司令官自身が南京攻略を必要とする考えでした。

一方の陸軍中央部のなかで、和平交渉による解決を目指すべきで、南京攻略は不可とする一派(不拡大派)がありました。というのも、中国に駐在するトラウトマン・ドイツ大使の仲介によって進行中だった和平工作をにらんでいたからです。

しかし、第10軍は独断で攻略を決すると、南京に向け追撃に移ってしまいます。この行動に引きづられるように、松井方面軍司令官は南京攻略の必要性を中央にはたらきかけ、さらに北支派遣軍も南京に向かって兵を進めたのです。

東京の軍中央(大本営)は進軍という既成事実の前に阻止命令を出すこともできず、結局、南京攻略を追認することになりました。

このように既成事実にズルズル引きずられていった背景には、日本の新聞をはじめとする言論界をおおった「それ行け、もっと行け」ムードがあったことがあげられます。

陸軍はじまって以来と言われるほどの死傷者を出したのですから、居留民保護という当初の目的が達せられたことで国民が満足するはずもありません。それに、敵首都である南京を落とせば、中国は屈服し戦争は終結するとの強い期待が軍だけではなく国民の側にもあったからです。

このように、現地軍の独断行動のもと、なし崩しに南京戦に突入していったことは、後々に禍根を残すことになりました。

日本軍は上海周辺の戦闘を想定していたため、兵士の食糧や武器・弾薬を補給する輸送部隊が貧弱だったことでした。南京まで400キロ、軍靴を持たない兵士もあり、底だけがゴムでできた地下足袋だったという話もあるくらいでした。

こうした経緯を経て、第6師団を中核とする第10軍、それに第16師団、第9師団を中心とする上海派遣軍は南京に向かいます。

上海と南京の中間あたりに太湖(たいこ)という大きな湖がありますが、上海派遣軍はこの湖の北側を通って南京の東側に、第10軍の方は太湖の南方を進路にとり南京の南方へと迫ります。

(2) 南 京 陥 落

12月初めには、はやくも日本軍は南京の周辺に到達しました。第10軍の南京への事実上の進軍は11月中・下旬でしたから、わずか3週間足らずのスピードぶりでした。

南京城は周囲約35キロ、周りを囲う城壁の高さは10数メートルから高いところで25メートル、幅はといえば10メートル前後。城壁の上は車も通れるのですから、日本人の常識とかけ離れた巨大建造物です。また、周囲に水濠を巡らせ、城門は16ヵ所に設けられていました。

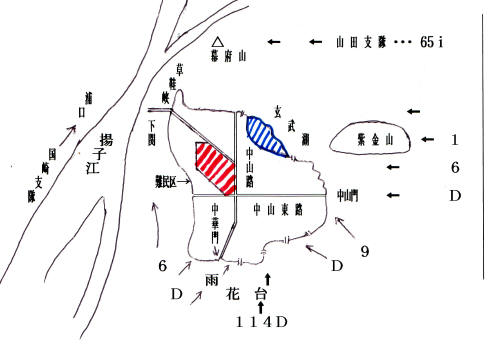

上の南京攻略図(D:師団、i:連隊)からも分かるように、南京(城)は西側と北側を長江(揚子江)という大河に囲まれています。

そのため、東側と南側を失えば南京は守るのが難しい地形でした。兵力を送るにも、また撤退するにも、中山北路(図の斜めの路)から城門(=ゆう江門、「ゆう」は手偏に邑)を抜け、波止場に至るのが最大のルートだからです。

上海を守りきれなかった中国軍は、敗走を重ねながら南京に到着、城内および城外で戦闘態勢の立て直しを図ります。

一方の日本軍は総勢10万人を超え、東側に第16師団(上海派遣軍)、南側に第6、114師団(第10軍)、その間に第9師団(上海派遣軍)という配置で包囲態勢をとります。また、退路を絶つために、唯一の脱出路である下 関(シャーカン)に山田支隊(第13師団、65連隊基幹)他を向かわせました。

また海軍も退路を断つために揚子江をのぼって南京に接近、典型的な包囲作戦の展開となりました。なお、下関は波止場で、対岸にある浦 口(ほこう)と船で結ばれています。

12月9日、松井石根司令官は南京防衛司令官・唐 生智(とうせいち)に対し、開城のうえ投降するように勧告しました。この時、日本軍は待機の姿勢を保ち、攻撃を中止しています。

中国側には非武装都市宣言をしたうえ開城という意見もあったのですが、この投降勧告は無視されることになりました。

翌10日、日本軍は攻撃を再開します。

南京の東側にある紫金山には中国軍最強部隊といわれる教 導 総 隊 が陣を敷いていましたが、第16師団(33連隊、9連隊)は一つひとつ敵陣を攻め落とし、中山門へと向かいます。

また、南に位置する雨花台(うかだい)という台地には中国軍の主力・第88師 が守備していました。ここを第6、第114師団が激戦の末に破り中 華 門に至ります。

また東南方向は守備が薄くなっていたために、第9師団によって早くに打ち破られ、12月10日には光 華 門 に達します。

こうして日本軍は12月12日頃には城壁を囲み終え、第6師団の一部は城壁を登りはじめました。東側の中 山 門(ちゅうざんもん)の外側には、散兵壕を縦横に掘り、鉄条網を張りめぐらした防衛陣地が3線にわたって敷かれていました。

この敵陣と真っ向から対峙したのは第9師団の35連隊(富山)で、紫金山から撃ちおろされる敵弾にも難渋しながら激戦の末に突破、城門を占拠したのは12月13日早朝のことでした。ぶ厚い城壁を落とすのは野砲や山砲では効果が薄く、野戦重砲の応援が必要でした。

また、16師団の第20連隊(福知山)も紫金山の南麓を抜け、この中山門から入城していますが、最初に城壁に日章旗を立てたのは20連隊という話もあります。

つけ加えてきますと、橋本訴訟(郵便袋事件)は、原告(橋本光治)、被告(東史郎)ともにこの福知山連隊の所属で、中山門から入城、中山東路、中山路に達しています。

(3) 一方の中国軍は

自信を持って臨んだ上海戦が敗色濃厚となれば、南京を守るべきか放棄すべきかが問題になります。

蒋介石自身、抗戦と放棄の間で揺れ動いていましたが、11月16日、揚子江上流の重 慶に遷都することを宣言し、12月7日、蒋介石は南京を脱出してしまいます。日本軍の南京攻撃が始まる前のことでした。

南京を守ることは地形からいっても無理との意見も高級将校の間から出たのですが、唐生智が国父・孫文の眠る中山稜のある地で、一戦も交えることなく放棄することはできないと主張、蒋介石にすれば「よくぞ言ってくれた」とでも思ったことでしょう、喜んでこれを受け入れ、唐生智を防衛の司令官(南京衛戍軍司令官)の任につけます。

日本軍の投降勧告は、蒋介石が去り、唐が最高司令官についていたときのことでした。

中国軍の兵力について、衛戍軍参謀処第一科長であった譚 道平は約8万人とし、日本側は約10万人(飯沼 守・上海派遣軍参謀長ほか)、約5万人とするダーティン記者(NYタイムズ特派員)など諸説がありますが、おおむねこの程度が総兵力といってよいでしょう。

唐のいう徹底抗戦にもかかわらず、わずか数日で日本軍に圧倒されるや、司令官の唐自身がいちはやく下関から船で対岸の浦口に渡り、逃げてしまいました。12月12日午後8時頃のことです。

逃げるにさいして撤退命令を出すことは出した(12日午後7時頃)のですが、すでに城外の部隊は崩壊状態、命令が徹底するはずもありません。城内は逃げこんできた兵で大混乱の様相を呈しました。

また、城内の部隊の一部、例えば西側の水西門を抜け出した部隊(51、58師)は、退路を絶つために進軍してきた日本軍(6師団45連隊)に遭遇して大打撃を受けてしまいます。太平門を出、東に向かった部隊も同じような結果となりました。うまい具合に日本軍と出会わず、対岸に脱出できた部隊もあることはありましたが。

残る城内の部隊、城外がら逃げてきた兵は、われ先にと、中山路⇒ 中山北路⇒ ゆう江門へと向かいます。ですが、ゆう江門には逃げる兵を阻止せよとの命令を受けた「督 戦 隊」が頑張っていました。

督戦隊に撤退命令がとどいていなかったために、逃げる兵士に銃撃が加えられるという惨事が発生します。同士討ちでした。

何とかここを通り抜けても、用意されているはずの船が船着場になく、木材で筏を作り大河に出ていくものの途中で溺死する例も数多くあったようです。

一方、逃げ遅れた兵士は軍服を脱ぎ捨て、便 衣(平服)に着替えて「難 民 区」に紛れ込みます。当時を写したフイルムを見れば、広い路一杯に脱ぎ捨てた服などが散乱している状況がよくわかります。

こうして南京は日本軍の手に落ちたのですが、蒋介石は「私の人選の誤りだ。唐生智などは終始、国を誤る輩である」と後に「日記」に書いています。

(4) 国際委員会と「安全区」

上海戦が始って間もない頃(8月末)、すでに城内住民の脱出が始ったとする記録がありますから、すばやい住民の対応でした。商店は軒並み店を閉めますので、表通りは間もなく 「無人の街」といった様相を呈します。

蒋介石の重慶への遷都宣言(11月16日)の後、政府関係者も南京を去り、戦闘指揮所の置かれた漢 口 などに移動、蒋介石も夫人とともに空路、南京を脱出(12月7日)、漢口へと向かいます。

ただ、城内から城外に脱出した住民のほとんどは富裕層で、残った住民の多くは脱出するにもできない貧困層だったことです。

また、戦火が南京に近づくにしたがって、城外の住民(農民)が城内に避難してくる事態が発生します。というのも、中国軍のいわば常套手段である「清野作戦」の影響でした。

攻めてくる敵(日本軍)に一物も渡さないため に、撤退するに際して、農家を燃やすなど徹底的な破壊行動を行ったからです。さらに、戦闘に破れた兵が城内に逃げ込んできます。

城内から逃げる者、城内に逃げ込む者とが、ときには同時進行していきました。

南京在住のアメリカ人(ほとんど宣教師)、ドイツ人らはこの難民救済のために南京安全区国際委員会(以下、国際委員会)を組織します。11月19日のことでした。

南京在住のアメリカ人(ほとんど宣教師)、ドイツ人らはこの難民救済のために南京安全区国際委員会(以下、国際委員会)を組織します。11月19日のことでした。

15人で構成される委員会の代表にドイツ人の ジョン・ラーベ(左写真)が就き、委員会は城内に「安 全 区」(セィフティ・ゾーン=難 民 区)と称する非武装地帯を設定します。

安全区は約4平方キロメートル、ごく大雑把にいって2キロ四方の面積で、外国公館や学校の多い地域で(上図参照)、ここに約20ヵ所の難民収容所が設けられました。

日本側は安全区の中立維持に疑問があるなどの理由から正式には認めませんでしたが、砲撃を避けるなどの措置をとり事実上、安全区を尊重しています。

委員長のラーベは克明な「日記」を残し、『南京の真実』(講談社、1997年)として日本で出版されました。

この「日記」の12月6日には、安全区の設置に大反対する中国軍の黄上校との次のやりとりが書かれています。

この「日記」の12月6日には、安全区の設置に大反対する中国軍の黄上校との次のやりとりが書かれています。

「なんとか考えを変えるよう、黄を説得しようとしたが無駄だった。

要するにこいつは中国人なのだ。

こいつにとっちゃ、数十万という国民の命なんかどうでもいいんだ」

と自国民を助けようとしない黄(中国軍)に対する憤懣を記しています。

また、この日の別の記述に、「これは絶対に内緒だが、といってローゼンが教えてくれたところによると、トラウトマン大使の和平案が蒋介石に受け入れられたそうだ。南京が占領される前に平和がくるといい。ローゼンはそういっていた」と。

ローゼンはドイツ大使館の書記官ですが、この時点で和平案に期待が寄せられていたことがうかがえますが、結局、トラウトマン大使の和平案は蒋介石の拒絶でついえてしまいます。

また、国際委員会とは別に国際赤十字南京委員会 が設けられました。委員長はアメリカのジョン・マギー牧師で、東京裁判の証人としても有名です。また、17人の委員のうち7人は国際委員会の委員と兼任していました。

蒋介石の脱出した12月7日、少しだけ開いていたゆう江門を除き、全城門が閉じられました。これで、城外との通行が遮断されたことになります。翌12月8日、南京市は安全区への避難命令を出します。

「 何千人もの難民が四方八方から安全区へ詰めかけ、

かつての平和の時よりも活気を帯びている。

貧しい人たちが街をさまよう様子を見ていると泣けてくる」

―「ラーベ日記」12月8日 ―

という状況でした。

ただ、「活気を帯びて」いたのは安全区だけで、街はほぼ無人の状態だったのです(無人状態に対する異説があります)。