― 戦前から終戦まで ―

⇒ 手のひら返した戦後

では、戦前の朝日新聞は何をどう報じたのでしょう。ロンドン軍縮条約における論調、一転して軍部と一体となった満州事変、さらには三国軍事同盟と話を進めます。

明治期(1868〜1911)、日本は日清戦争(明治27〜28年=1894〜1895)、日露戦争(明治37〜38年=1904〜1905)という2つの大きな戦争に勝利した結果、国際社会で強国の一角を占め、大正期(1912〜1926)へと移りました。

日清戦争は国をあげての戦争ではなかったという指摘があります(戦争が起こっていることを知らない日本人も多かったそうです)。一方の日露戦争は文字通り日本国の命運を賭した戦いでした。

日清戦争では延べ約20万人を動員、戦死者約980人に対し、日露戦争の方は100万人規模の動員、戦死者は4万6400人でした。これは受け売りですが、日露戦争に際しての新聞論調はおおむね「開戦支持」だったそうです。

大正期は、「大正デモクラシー」という言葉が残っているように、普通選挙運動など民主主義的な風潮や、国際協調が必要だとする世論の高まりがありました。とくにヨーロッパを舞台にした第1次大戦(1914〜1917)以降、この傾向が顕著でした。

言論統制もゆるやかだったこともあって、新聞各紙はリベラルな論調を展開します。ときに厳しい軍部批判も加えられました。

日、英、米など9ヵ国が集まったワシントン会議(1921=大正10)と、昭和に入って行われたロンドン会議(1930=昭和5年1月〜)という2つの海軍の軍備縮小会議が行われましたが、条約の締結に至った過程で朝日新聞は大きな影響力を発揮しました。というのは、軍部の反発のなか、条約締結を推進する政府を朝日新聞は論陣をもって強力に後押ししたからでした。

ところが、条約発効からわずか1年後、満州事変を機に朝日の論調はガラリと変わりました。軍部の強行路線を支持しはじめたのです。そしてその論調の骨格は敗戦を迎えるまで変わることはありませんでした。いや、戦争末期になっても勇ましい記事をもって国民を鼓舞しつづけたのです。

(1) ロンドン軍縮条約の締結

前者のワシントン会議では、中国問題とともに海軍の軍備縮小問題が検討課題となりました。軍縮問題の討議の結果、戦艦など主力艦の保有比率を英米が5に対して、日本が3の割合で決着しました(仏と伊は1.65)。つまり、日本は英米の60%の保有比率(重量比率)になったわけです。

後者のロンドン会議は日米英仏伊の5ヵ国が参加、日米英の組(大洋組)と英仏伊の組(大陸組)に分かれ、補助艦艇(巡洋艦)、潜水艦などの保有量が討議されました。イギリスとアメリカは会議に先立って会合を持ち、米英等量にすることを決めていたため、日本の主要な交渉相手はアメリカになりました。

長期間の交渉の結果、日本は巡洋艦でほぼ70%(厳密には69.75%。艦艇数を重量換算した数値)、潜水艦は共に5万2千トンで決着、条約の調印となります。

このロンドン会議に日本は首相経験者の若槻 礼次郎を主席全権として送り込むなど、政府(浜口 雄幸首相、幣原外務大臣)は会議の成功に向けて力を注ぎました(上写真は会議時のもの、左より2人目が若槻)。

というのも、アメリカでの株価大暴落(1929=昭和4)を契機に世界恐慌となり、日本も対米輸出の大幅減などから大量の失業者を出すなど、昭和恐慌と呼ばれる経済不況が次第に現実味を帯びはじめました。このため、軍費削減こそ優先すべき事柄で、建艦にまわすだけの余裕などなかったというわけです。

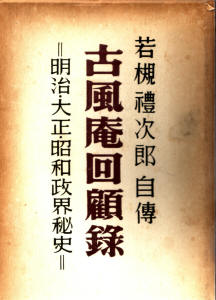

若槻元首相は海軍の専門知識がないことを理由に固辞するのですが、周囲の強いすすめによって主席全権を受諾しました(全権の一人は財部 彪海軍大臣、写真の左端)。このときの心境を若槻は、「主席全権たることを承諾したとき、自分の生命と名誉を犠牲にして顧みないという覚悟をきめ」と後に『古風庵回顧録』(読売新聞社、1950)に残しています。

命をかける覚悟が必要だった背景には、軍部が対英米比70%を最低でも確保しなければ国防上から問題であるとし、ワシントン会議の条約締結以来、政府に強い不満を持っていたからです。ですから、ロンドン条約の締結にあたっても、軍部とくに佐官クラス(少佐、中佐、大佐の総称)の不満は高く、これに野党も加わるなど、“弱腰”な政府に圧力をかけました。

命をかける覚悟が必要だった背景には、軍部が対英米比70%を最低でも確保しなければ国防上から問題であるとし、ワシントン会議の条約締結以来、政府に強い不満を持っていたからです。ですから、ロンドン条約の締結にあたっても、軍部とくに佐官クラス(少佐、中佐、大佐の総称)の不満は高く、これに野党も加わるなど、“弱腰”な政府に圧力をかけました。

なんとか条約締結は成ったものの、条約発効のためには批准手続きが必要になります。ここでいわゆる統帥権干犯(とうすいけん かんぱん)が問題として浮上してきました。

つまり、国防計画、兵力量の決定は天皇の統帥大権に属するのであるから、天皇の輔弼(ほひつ)の任にあたる海軍軍令部長の了解を得ないまま、政府が条約を締結することは越権行為でまかりならないという理屈でした。

この統帥権干犯を最初に言い出したのは、直近の総選挙で大敗した野党・政友会の鳩山 一郎(鳩山 由紀夫元首相の祖父。戦後、首相に)の議会発言でした。また、枢密院も条約批准の審議(1930年7月〜)にあたって政府に難題を突きつけるなど非協力的でした。

しかし、曲折しながらも10月1日、ロンドン条約は枢密院本会議で可決され、翌2日に批准されました。国民を含め、反対勢力が多いなか、矢面に立って条約を促進した浜口首相が東京駅で暴漢に狙撃され、重傷を負ったのは11月14日のことでした。

(2) 政府の後押しをした朝日

朝日新聞は軍備縮小を支持して政府を後押しし、ロンドン会議の成功に向けての論陣を張りました。ロンドン軍縮会議の開催当日(1930年=昭和5年1月21日)、「世界が待ちに待った会議」だと開催を社説で歓迎します。そして、ワシントン会議の成果を讃え、軍備縮小の必要性を主張しました。

また、統帥権干犯問題に対しては、「国民に対して憲法上何等の責任を負うことのできない海軍軍令部長が、国防の責任が負えないといって軍縮会議の結果を左右」することになれば、条約締結や予算編成に関しても拒否できる最高権を要求することにほかならないとし、

〈問題は責任内閣が統帥権を干犯したのではなく、

かえって軍令部が条約大権を干犯し、

予算編成の政府の機能と、予算協賛の議会の権限を干犯せんとするものである。〉

と紙面で(5月25日付け東京朝日)と厳しく軍部を批判しました。

また、天皇の諮問に応える枢密院に対しても鋭く批判します。枢密院は皇族や首相、国務大臣経験者らで構成されていましたから、国民から選ばれたのではないという点をです。

〈政治上無責任の地位に居り、また国民の代表機関でもない枢密院が、

責任政府以上の権力を発揮し、その時々に有する政治的色彩によって反政府的意見を奉答しては、

立憲政治は根本から覆さるるのほかない。〉

とした正論を展開しました。

このように、朝日はロンドン軍縮条約締結にあたって、要所で政府を支持する論陣を張ったのでした。

日露戦争の勝利により、日本は関東州(遼東半島の南部)の租借、満州における長春〜旅順間の鉄道の営業権および付属地などをロシアより継承していました。

この鉄道の経営と付帯事業のために満 鉄(まんてつ=南満州鉄道株式会社)という半官半民の国策会社を設立、鉄道の延長と整備、あるいは鉱山の開発、主要都市に「大和ホテル」や「満鉄病院」を作るなど大規模な投資をつづけました。

関東州および鉄道とその付属地に居住する日本人保護のため、旅順に司令部を持つ関東軍が配備されました。関東軍は6個の独立守備大隊(5000人強で旅団規模に相当)と内地に籍を置く1個師団とで編成され、1931(昭和6)年の満州事変発生時まで、ほぼこの陣容で推移しました。

(1) 事変の概要

日中間における「15年戦争」の発端となったのは満州事変でした。よく「15年戦争」と表現されますが、実際の期間は13年11ヵ月で、足かけ15年です(1931=昭和6年9月18日〜1945年8月15日まで)。

1931年9月18日、奉天(現・瀋陽)の北郊にある柳条湖で、満鉄線の爆破事件をきっかけに関東軍は北大営(張 学良軍の大規模兵営)を攻撃、満鉄の沿線都市を占領します。

政府(4月14日、第2次若槻内閣成立)は事態を拡大しない方針をとり軍中央も受け入れましたが、関東軍は朝鮮軍の応援を得る(朝鮮軍の満州への無断越境)など戦線を拡大、錦州(張 学良の政府所在地)の爆撃に踏み切るなど満州の主要部を占領し、既成事実を積み重ねていきました。

やがて政府も追認します。ただ、柳条湖の満鉄線爆破事件は関東軍が仕組んだものだったのです。

これより約3年前の1928(昭和3)年6月、関東軍は満州の軍閥・張 作霖(ちょう さくりん)の乗車する列車を爆破・殺害するなど満州の支配を強めようとしました。

これに対し列車運行の妨害(線路をはずすなど)や日本人への迫害もまた強まっていました(排日運動)。これらの問題を一挙に解決しようとした関東軍は、自らの手で満鉄線の線路に爆薬をしかけ、これを中国人の仕業だとの口実のもと、北大営ほかを攻撃したものでした。

そして関東軍の思惑どおり、清朝最後の皇帝であった溥 儀(ふぎ)をいただき、満州国の建国(1932=昭和7年3月1日)へと向かいました。

(2) 軍部のお先棒をかついだ朝日

この事変について、朝日新聞はどのような見解・主張を展開したのでしょう。

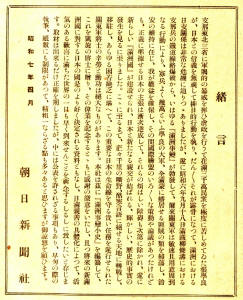

事変が一段落し、満州国の建国を見た翌月(1932年4月)、朝日新聞社は『満洲事変小史』(非売品)という64ページの冊子を発行、自紙宣伝のために事変に参加した将兵を中心に広く配布しました。

その「緒言」(下写真)を読めば朝日のスタンスがよく分かりますので、終わりの2行を除く全文をご覧に入れます。

〈支那東北三省に軍閥的の暴威を揮い、

虐政を行うて在満3千万民衆を極度に苦しめていた張 学良が、

日本との信義を無視して排日的行動を執り、だんだんそれが露骨になって、

満州における日支関係は非常な危機に迫りつゝありましたが、遂に昭和6年9月18日

満鉄柳條溝における支那兵の鉄道線路爆破から、いわゆる「満州事変」が勃発して、

爾来(じらい)関東軍は敏速且つ用意周到なる行動により、

寡兵よく幾万という学良の大軍、全満蒙(まんもう)に蟠居せる匪賊の類を掃蕩し、

治安の維持に任じ、我が権益を確保し、その間、

国際連盟のいろいろな策動や論議があったけれども、

正義に準拠せる日本の主張は漸次達成して、それらの煩わしい障害も次第に除かれ、

遂に新らしい「満州国」が建設せられ、日本との新たなる親交が結ばれる、

輝かしい、歴史的事実の発生を見るに至りました。

こゝに至るまで、茫々千里の広野、酷寒言語に絶せる天地に転戦し、

移駐し、あらゆる困苦欠乏に堪えて、

この重要な日本の生命線を守る貴い任務を遂行せられた

関東軍将士の辛労と勲功は絶大なものがあります。

本社は茲に『満洲事変小史』を編纂して、これを凱旋の将士に贈り、

その偉業を記念するとゝもに感謝の微意をいたし、

且つ将来の新満州国に対する日本の国是のより好く

決定される資料ともなし、日満親善の具体化によって、

活気のある歓喜に満ちた世界の一日も早く

到来せんことを祈念するしるしに致したいと存じます。〉

お読みのとおり、軍部(関東軍)の果たした役割を絶賛ともいえる調子で評価しています。個別に誌面を追わなくても、冊子の内容はおおむね見当がつくでしょう。

事変勃発1ヶ月後の1931年10月16日付けで、「関東軍将士の労苦に報いる」ため、朝日新聞社(大阪朝日、東京朝日。下記の注参照 )は1万円を支出、2万個の慰問袋を贈ることとし、慰問使として原田取締役一行を現地に派遣しました。同時に紙上で一般にも募金を呼びかけ、約半年後(昭和7年4月)までに43万7千余円を集めています。

また、ニュース映画会、写真展など通して関東軍の行動を率先して讃えました。冊子の裏表紙に大阪朝日新聞社の大江 素夫が作詞した「満洲行進曲」(堀内 敬三作曲)が記載されています。終わりの6番はこんな具合です。

〈東洋平和のためなれば 吾等がいのち捨つるとも なにか惜しまん日本の

生命線はこゝにあり 八千万のはらからと ともに守らん満洲を〉

今は満州事変にける日本の行動を中国侵略の象徴のごとく叩く朝日新聞ですが、この当時はこんな具合に軍部のお先棒をかついで国民を鼓舞したのでした。

(注) 東京朝日新聞、大阪朝日新聞が新聞名を「朝日新聞」に統一するのは、1940(昭和15)年9月1日です。

(3) 不買運動でコロリと変節

満州事変以前の朝日新聞は軍縮路線を支持するなどリベラル傾向が強かったことは見てきた通りですが、満州事変を境にして「満蒙は日本の生命線」とする軍部に同調する姿勢に転換したのでした。

事変勃発1ヵ月後の1931年10月12日、大阪朝日は上野精一会長、高原 操編集局長らを集めて役員会を開催、事変の支持を打ち出し、東京朝日もまた同じ方針をとりました。次の資料は憲兵司令官が参謀次長あてに送った秘密報告書で、朝日の路線変更を証拠だてる重要なものです。

〈大阪朝日新聞社は今後の方針として軍備の縮小を強調するは従来の如くなるも、

国家重大事に処し日本国民として軍部を支持し国論の統一を図るは当然の事にして、

現在の軍部及び軍事行動に対しては絶対非難批判を下さず、

極力これを支持すべきことを決定、

翌13日午前11時より編集局各部の次長及び

各主任級以上約30名を集め高原(編集局長より之を示達、・・。

大朝の姉妹紙たる東京朝日も同様の方針を執らしむる為、

下村(注、海南=宏)副社長は13日上京す 〉

― 『資料現代日本史―満州事変と国民動員』、大月書店 ―

軍部、軍事行動を絶対に批判をしないとなれば、軍部に都合の悪いことを知っていても報道しないわけですから、新聞の自殺にほかなりません。なんだか、文革期に「中国の悪いことは書くな」とし、中国批判を封じた朝日方針を思い起こさせます。

どうして朝日は従来の路線をアッサリと捨てたのでしょう。朝日が「国益」を十分考えたうえで軍部同調路線をとったのならそれはそれで一応、話は通ります。ですが、豹変の主な動機は「国益」ではなく「社益」にあったというべきなのです。

「週刊朝日」の元副編集長であった稲垣 武が、『朝日新聞血風録』(文藝春秋、1991)のなかで、豹変の理由を次のように要約しています。

〈朝日新聞が社論や報道姿勢を転換せざるを得なくなった要因は、

内務省警保局の検閲というより、在郷軍人会を中心に展開された不買運動であった。

部数減少によって経営が圧迫されるのを恐れた企業的要請からである。

また競争他社のなかにはこれに便乗して、「朝日は反軍的新聞」とする

宣伝ビラ配布、読者を奪おうとして新聞社まであった。

政界と同じく新聞界でも見境のない泥仕合が横行しており、

それらが自らの手で言論の自由を絞め殺す結果となったのである。〉

報道姿勢転換は軍部の圧力(検閲)によるのではなく、不買運動による部数減少を恐れたためだと稲垣は指摘します。

同様の指摘はとくに珍しいものではありません。

同様の指摘はとくに珍しいものではありません。

不買運動を始めたのは九州小倉の在郷軍人会、「朝日は反軍的新聞」と宣伝したのはライバルの東京日日新聞(現毎日新聞)を指したのものと思います。実際、大阪朝日は3万、5万と部数を減らしはじめました。

奈良県にいたっては1紙も売れなかったそうです。最終的にどの程度減ったかわかりませんが、副社長の下村 海南(宏)から「新聞経営の立場も考えて欲しい」との苦情が出たくらいでした(当時の大山整理部次長の談話)。

朝日に対する右翼(背後に軍部の影あり)の攻撃は珍しくありませんでした。朝日攻撃の出版物、例えば『大阪朝日新聞は正に国賊だ!』(藤 吉男、1932年)といった本が少なくなったようです。

朝日と毎日は発行部数で他紙を圧倒するライバル同士でしたし、急激に普及しつつあったラジオの存在が新たなライバルとして現れたことも背景にありました。事変発生当時、約65万台であった受信機が半年後の1932年3月になると100万台を超えるほどの急成長ぶりでした。

事変にはじまる戦争報道は新聞だけでなくラジオの普及率も押し上げたのでした。「臨時ニュース」に代表されるラジオの速報性に対抗するため、新聞は大衆に媚びた大げさな見出しとともにセンセイショナルな紙面が当たり前になっていきました。

朝日新聞・元常務取締役の青山 昌史も講演で同様のことを指摘していました。

つまり、昭和6(1931)年の満州事変ごろから、戦争報道によって販売部数が増えるので、従来の路線を変更したのだと。そして3メートルの敵鉄条網を破壊するため、自らの犠牲をかえりみず爆弾を抱え突進した「爆弾3勇士」(第1次上海事変、1932年1月〜)の美談仕立てによって、部数を大きく伸ばした東京日日新聞を例にあげるなどして説明しています。

これらを考え合わせれば、陸海軍の青年将校が首相官邸などを襲撃、犬養 毅首相を殺害した5・15事件(1932=昭和7年)に対して、初めは厳しい批判を向けていたものが次第に軟化し、やがて青年将校らの「憂国の至情」を認める論調へと変わっていった理由もわかります。

というのは、軍法会議が近づくにつれ、国民の間から減刑の嘆願が沸き起こったからです。ここで国民世論を敵に回せば不買運動が高まるのは必至でしょうし、いつ他紙に足を救われるか分かったものではありません。そこで対策として論調を変える必要があったというのが真実に近いのではと思います。

海軍においても下克上の風潮が高まるのはこの頃からでした。4年後には陸軍青年将校(尉官クラス)による反乱・

2.26事件(1936=昭和11年)が起こり、下克上の流れが一段と鮮明になっていきます。

そして支那事変(1937年7月)が始まるころには朝日を国賊呼ばわりする声もなくなり、むしろ「国策新聞」としての地位を確立していったのです。

このように、新聞社の激しい読者獲得競争が社論を左右すること、中国の文化大革命当時も、また今日も大して変わっていないということでしょう。残るはショーバイ優先の姿勢をいかに悟られないようにするかが新聞社の腕の見せ所なのかも知れません。

日本がドイツ、イタリアと結んだ三国軍事同盟は日本の進路をほぼ決定したといってよい重要な分かれ道でした。ここで別の選択をしていれば、日本はかなり異なる道を歩んだ可能性があったと思います。

過去の選択を悔やんでも仕方のないことですが、締結に至った道筋が日本および日本人の持つ普遍的弱点から来ているとすれば、その血を受け継いでいる私たちの現在にも通じるはずです。昔のことだからといって無視あるいは一蹴するのは得策とも思えません。何かしら学ぶことも必要でしょう。

そこで、1940(昭和15)年9月27日に調印された「日独伊・三国軍事同盟」 に至る過程を少し詳しく記述し、また関連する朝日報道について触れておきます。

(1) 第2次世界大戦

1939(昭和14)年9月1日、ナチス・ドイツは以前から狙っていたポーランドに侵攻、これに対して英仏は3日、ドイツに宣戦布告、第2次世界大戦の始まりとなります(アメリカはイタリア、スペインとともに中立を宣言)。

破竹の勢いのドイツは9月27日に首都ワルシャワを占領。一方、ソ連もポーランドに兵を進め東部を占領してしまいます(17日)。

独ソ両国は事前に独ソ不可侵条約 (8月23日調印)を結んだ上での計画的侵略行動でした。そして9月28日には独ソ友好条約を締結、秘密議定書でポーランドの分割を協定したのでした。

ドイツ軍の勢いは止まりません。開戦翌年の1940年6月14日、ドイツ軍はパリに入城、ペタン政府のフランスは降伏します(17日)。この間、ベルギー、オランダ、ノルウェーなど西ヨーロッパ諸国も相次いでドイツ軍の前に降伏させられました。

また中立を宣言していたイタリアもドイツの攻勢を見て英仏に宣戦布告(6月14日)、エギプト、ギリシャに侵攻します。

ソ連もまたフィンランドを屈服させてカレリア半島を奪い取り、バルト三国、ルーマニアに手を伸ばすなど武力を見せつけていきます。残るは大陸の向こう側、海洋国イギリスでした。

イギリスはダンケルクの戦いに敗れたとはいえ、海軍は無傷のまま残っていました。同時にアメリカがどう出るか、対英援助にとどまらず参戦に踏み切るかが焦点となり、日本にとっても重要な関心事でした。

(2) 三国同盟締結へ

この目覚しいドイツ軍の勝利に目を奪われたのが支那事変に手を焼く陸軍でした。

もともと陸軍、政府上層部はドイツ偏重であったことも手伝って、おっつけイギリスもドイツの軍門に下るものと決めこんでしまいました。こうした判断には、ナチス・ドイツに深く食い込み、かつ三国同盟の推進者で、強い発言権を持つた大島 浩(駐ドイツ特命全権大使)のもたらす情報が大きく影響したとされています。

ドイツとの間にソ連を仮想敵国にした日独防共協定(1936=昭和11年11月締結 )がすでに存在していましたし、ムッソリーニのイタリアを加え三国軍事同盟に発展させようとしたわけです。

同盟が成立すれば、アメリカと勢力の均衡が保たれるため、対米外交上5分以上の交渉が可能であり、アメリカの参戦も回避できると考えてのことでした。

同盟の強力な推進者であった松岡 洋右 (後出)は、さらにソ連も呼び込んだ「4局協商」までも腹案として持っていました。

海軍は逆に、三国同盟で自動参戦が義務づけられれば、イギリス側につくアメリカを敵に回すことになるとして猛反対しました。ですから、海軍にとって「自動参戦」か「自主参戦」かが大きな関心事だったのです。

そこに、当のドイツとソ連が手を握るという「独ソ不可侵条約」「独ソ友好条約」 が締結されます。日本が考えもしなかった事態でした。このように、三国同盟をめぐる陸軍と海軍の確執、国際情勢の急激な変化、そこに国民に多大な影響力を持つ新聞報道が加わり、政府を不安定かつ短命に追い込んでいきました。

・ 第2次近衛内閣発足

同盟に反対する米内内閣(よない光政=海軍大将)が総辞職に追い込まれ、1940(昭和15)年7月22日、新体制運動を引っさげた近衛公爵を首班に、第2次近衛内閣(このえ文麿=ふみまろ)が発足、松岡 洋右が外務大臣に就任しました(下写真の一番前が近衛首相、正面から見て近衛の右斜め後ろのメガネが松岡。左斜め後ろの軍服姿が東条英機陸軍大臣)。

「新体制」とは既成の政党は解散、一国一党をもって日本の政治を運営しようといったものでした(大政翼賛会へ)。

近衛はヒトラーにかぶれたのか自らを国家社会主義者と名乗ることもありました。また、左翼の華やかりし頃(大正期)には左寄りだったともいわれています。近衛をよく知る人の間でも、欧米派という人もいますし、枢軸派(日、独、伊側 )だとする人もいて見方が分かれます。

また、理想家肌との見方がある一方、実際を知らない空想家という評もあります。ただ、他に引きづられやすい優柔不断型という評価は一般的でかなり当たっているように思えます。

松岡の方は弁舌に長け、外交力を自認する自信家でもありました。また、アメリカをよく知っている、アメリカ通であるとも自認し、力の立場に立った交渉が対アメリカ交渉を有利に進めるカギとの考えでした。アメリカとの戦争を避け、同時に対等以上の外交をやる後ろだてとして、三国同盟は松岡にとって必要な選択だったのです。

日独防共協定が結ばれたのは松岡が満鉄副総裁のときでしたが、大変な喜びようだったとつたわっています。国際連盟脱退時の日本代表であった松岡にすれば、同様に国際連盟を脱退したドイツを友好国に持てただけに、孤立感から救われたという点からも喜びはひとしおだったのでしょう。

松岡はドイツに傾斜し、陸軍の意向をバックに三国同盟締結に向けて突っ走ります。「バスに乗り遅れるな」はこの頃に流行った言葉でした。

・ 同 盟 締 結

三国同盟締結は1940(昭和15)年9月27日ですが、ほぼ同時に日本軍は北部仏印(ベトナムなど仏領インドシナ北部)に進駐します。

三国同盟を結ぶことによって、対米交渉力が同等以上になり、アメリカとの戦争を防げるとした狙いは、まったく当てはずれでした。事態は逆の方向に向かい、米英を敵に回すという日本の針路を決定づけることになったのでした。

三国同盟を結ぶことによって、対米交渉力が同等以上になり、アメリカとの戦争を防げるとした狙いは、まったく当てはずれでした。事態は逆の方向に向かい、米英を敵に回すという日本の針路を決定づけることになったのでした。

当てはずれの原因は、まずドイツがイギリスを攻略できなかったことでした。ドイツ空軍による連日連夜のロンドン猛爆撃(1940年8月10日頃から)で打撃を与えたものの制空権を奪うことができず、ヒトラーはイギリス本土攻略を断念せざるを得ませんでした。

一方のアメリカはといえば、チャーチル率いるイギリスには抵抗力がある、イギリスは負けないと判断すると本格的な援助に乗り出し、米英防衛協定(1940年9月3日)を結びます。ルーズベルト米大統領は民主主義国の兵器廠になると言明もします。

一方、日本に対しては三国同盟締結直後の1940(昭和15)年10月16日、くず鉄の対日禁輸の実施にはじまり、日本軍の南部仏印進駐(1941年7月28日)に合わせ、航空機用ガソリンの禁輸を含む石油輸出の全面禁止と強行措置をとってきます。おそらくこの時点で日本は後戻り出来ないところに立ち至ったのでしょう。

・ 日ソ中立条約締結

1941(昭和16)年4月13日、日本はモスクワで電撃的に日ソ中立条約を結びました。

松岡外務大臣はドイツとソ連が手を握った今、三国同盟にソ連を加え「四国協商」を構築する格好の機会と受け取ったのでしょう。四国協商はアメリカに対してより強い立場を作りあげる松岡の外交戦略でした。

松岡外務大臣はドイツとソ連が手を握った今、三国同盟にソ連を加え「四国協商」を構築する格好の機会と受け取ったのでしょう。四国協商はアメリカに対してより強い立場を作りあげる松岡の外交戦略でした。

そこで同年の3月、松岡はドイツに行ったのですが、空気は一変していたといいます。ヒトラーは日ソ問題に冷淡で、四国協商には何の関心も示しませんでした。

というのも、東欧問題で独ソ関係は険悪となり、ヒトラーは前年(1940年)の12月、すでに対ソ戦の準備(バルバロッサ作戦)を指示していたからです。松岡はこのことをまったく知らなかったそうです。

そこで、日ソ条約が必要と松岡はモスクワに行き条約を締結させました。これで表面上はドイツと同様、日本もソ連を友好国にしたことになったのです。シベリアを列車で、ついで大連経由で羽田に帰国した松岡は「外交の勝利」の立役者として熱狂的な歓迎を受けたのでした。

ところが、ヒトラーは1941(昭和16)年6月22日、独ソ不可侵条約を破ってソ連に奇襲攻撃、独ソ戦が開始されました。アメリカはドイツに対抗するためにソ連との連携が必要との認識から、表に出さないもののこの戦争を大歓迎、チャーチルもまたほくそ笑んだのでした。

その結果、英ソ間、米ソ間に相互援助の条約や協定が結ばれました。松岡ら日本の指導層の読みが独りよがりのものであったことが明らかになっていったのでした。

一方の陸軍は7月2日、「関特演」 (関東軍特別演習)を発動し、満州に70万の兵力を集結させ、対ソ戦になった場合の備えをします。

(3) 警告を発した朝日新聞記者

朝日新聞は他の新聞と並んで三国同盟締結に向け、積極的な報道を展開したのは疑いようのない事実です。この一点だけからも大部数を誇った朝日の「戦争責任」は免れないでしょう。

ヒトラー率いるナチス党の一党独裁が成立したのは1933(昭和8)年7月ですが、10月には日本に次いで国際連盟を脱退しました。

ヒトラー率いるナチス党の一党独裁が成立したのは1933(昭和8)年7月ですが、10月には日本に次いで国際連盟を脱退しました。

このヒトラー率いるドイツに対し、強い不信感を持つ朝日新聞の記者もいました。例えば鈴木 東民・ベルリン特派員(下記に注)です。鈴木東民は日常生活で日本人、アジア人が受ける差別を証拠に、「ナチスの経典」であるヒトラーの『我が闘争』(後出)を引用しながら、有色人種に向けられた「黄禍論」に言及します。

「アリアン人種は人種中のもっともすぐれたものであり、ユダヤ人と有色人種はもっとも劣等なもの」としている点を指摘、日本人妻を持つドイツ人官吏の首を切った例などをあげて日本人に警告を発しています(文藝春秋、1934=昭和9年6月号)。

彼らの根底にあるものは日本人蔑視、黄禍論であることを東民は見逃しませんでした。

〈日本人はお人好しにできていると見えて

ファッショの国といえばみんな日本に好感を抱いているように思っているが、それは大きな間違いだ。

ファッショの国であればあるほど有色人種を憎悪し、軽蔑する。

それは当然あり得べきことで何も不思議とするに足りない。〉

現在のわれわれが70年前の日本人とあまり変わっていないことを改めて思い知らされます。

それは鳩山 由紀夫元首相が現実を理解していないという意味で、「ルーピー」と蔑まれた例を持ち出すまでもなく、現在のわれわれもまた世界の現実が分からないのでしょう。そのために日本という国家はいいようにあしらわれ、カモにされているのだと思います。

というような次第で、朝日や東京日日がナチスドイツに対して批判的な記事が載った時期もありましたが、ある時点をもって一転したといわれています。それは1938(昭和13)年2月、ドイツが満州国承認の声明(承認は5月)を出した時でした。

(注) 戦後すぐのことですが、読売新聞が労組の管理下になるという異常な事態におかれたことがあります。労組委員長が編集局長となって紙面を管理したのですが、労組委員長になったのが鈴木東民でした。なぜ朝日にいた東民が読売でこのような要職につけたのか、調べたことがないので事情が分かりません。分かれば書き加えたいと思います。

(4) 一転してドイツ賛美

1933(昭和8)年2月、国際連盟はリットン調査団の報告を受けて日本軍の満州撤退等を盛った勧告案を提出、42対1という圧倒的多数で採択しました。これに反発した日本全権・松岡洋右は議場を堂々?と退場し、3月には連盟を脱退します。強がりをいっても日本の孤立感は避けられません。

そこにドイツが満州国を承認してくれるというのですから、日本は朝野をあげて大歓迎となりました。新聞も大感激、最大級の賛辞をもって報じます。このときの新聞を読んだことはあるのですが、抜き書きしなかったため具体的な表現をご覧にいれられません。このとき朝日はヒトラー総統の演説を「衝撃の大演説」「獅子吼するヒ総統」などと表現したそうです。

1938(昭和13)年8月16日、ヒトラー・ユーゲント(青少年団)が日独交流のために横浜港に到着しました。この交流は相互交流で日本代表団約30名もドイツに渡っています。ヒトラーユーゲントはナチスの政治、軍事教育を受けたいわば「純粋培養」された若者でした。

各紙はこの若者の一団を大歓迎、連日トップ扱いで報道します。朝日は「海路をはるばる来朝したお友達」などともてはやしました。一行が東京に入ると、朝日は 「若き防共使節団帝都入り」とし、「姿頼もし湧く歓呼 親愛溢るる駅頭 彼我胸震ふ交歓会」などと自己陶酔したかのように報じました。

ナチスの「黄禍論」などいまや一顧だにされず、問題になった様子が見られません。ヒトラーの「我が闘争」の原本(下記の注参照)を新聞人は読まなかったのでしょうか。読んでなお、目をつむったのでしょうか。

一行は11月12日に神戸港から帰国の途につくまで、鹿児島を含め日本各地をまわりました。伊勢神宮も訪れています。そしてどこでも大歓迎だったようですから、日本人の親独感情は高まる一方だったのでしょう。

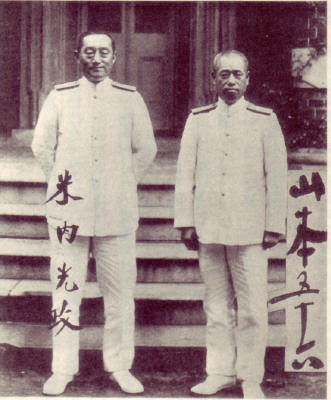

三国同盟が5相会議(首相と陸、海、外務、大蔵の各大臣)の正式議題に上ったのは1939(昭和14)年1月、平沼内閣のときでした。海軍は米内海軍大臣、山本 五十六海軍次官(中将)、井上 成美海軍軍務局長(少将)の「3羽烏」が同盟に猛反対、5相会議は70数回も開かれたそうですが、「海軍の腰抜け」などと右翼らのいやがらせを受けながらも反対を翻すことはなかったのです。

(注) 「我が闘争」(マイン・カンプ)の日本語版は1937(昭和12)年、三笠書房から出版されました。英語版からの重訳でしかも部分訳だったために、日本民族を劣等民族とした蔑視部分が抜いてあったのです。ですから、原本なり原本から翻訳されたものを見ないかぎり、ヒトラーの日本人観がわからなかったのです。英語に堪能だった井上軍務局長は海軍省内の各部局に注意するようにと通達を出したとのことです。

(5) 新聞世論と米内内閣の総辞職

平沼(騏一郎)内閣は「欧州情勢は複雑怪奇」とした有名な声明を発し、1939(昭和14)年8月28日に退陣しました。1月5日の成立でしたから8ヵ月にも足りない短命内閣でした。

陸軍は三国同盟締結の主張を通すため、陸軍大臣(板垣征四郎)が辞任を表明し、後任大臣を推薦しないという陸軍の常套手段をとりそうなことから、平沼内閣は瓦解の危機に立たされていました。ところが、先に触れた 独ソ不可侵条約締結 という日本にとって予期しない事態が発生、これが理由となって内閣は総辞職することになりました。

というのは、先に記したように三国同盟は3年前に結ばれたソ連を仮想敵国とした日独防共協定(=共産インターナショナルに対する協定、1936年11月締結)にイタリアを加えて強化し、アメリカに対して有利な立場を構築するのが主要な目的でした。それが日本の頭越しにドイツとソ連が友好国になったのですから、日本からすればありえない背信行為であり、信義上許されることではなかったのです。

ドイツに抗議をしたものの、締結の現実の前にどうなるものでもありませんでした。そこで「複雑怪奇」という声明とともに退陣につながったというわけです。これで同盟問題は一服した感があったのですが、それもわずかな期間ですぐに息を吹き返してきました。

平沼首相の後を継いだのは阿部 信行陸軍大将で、外務大臣に知米派の野村 吉三郎海軍大将が就任しました。ですが阿部内閣も陸軍からも「弱腰」といわれるなど、これまた4ヵ月で退陣の憂き目にあってしまいました。

・ 米内 光政内閣の誕生

そして連合艦隊司令長官の経歴を持つ米内海軍大将にお鉢が回ってきたのでした。

1940(昭和15)年1月に組閣した米内首相の下に、秦 俊六大将が陸軍大臣、吉田 善吾中将が海軍大臣として前政権に引き続き留任しました。

1940(昭和15)年1月に組閣した米内首相の下に、秦 俊六大将が陸軍大臣、吉田 善吾中将が海軍大臣として前政権に引き続き留任しました。

ただ、同盟に反対する「3羽烏」の一人、山本 五十六は連合艦隊司令長官として呉(広島県)に、もう一人の井上 成美中将も支那方面艦隊参謀長に転任し、ともに海軍省を離れていましたので、同盟に反対する力は弱くならざるをえませんでした。

米内内閣がスタートした翌日には倒閣運動が始まったといわれるほど、三国同盟に反対する米内に風当たりが強かったのです。また、「新体制」に対しても米内は懐疑的でした。それに米内は「我が闘争」を読んでいました。そして、

〈独伊は何故日本に好意を寄せんとするか、

好意というより寧ろ日本を乗じ易き国としてこれに接し、

己が味方に引入れんとするにあらざるか、

最も冷静に考慮せざるべからず。〉

と核心をついた記述を残していたのです。

・ 朝日の論調は

ところがほとんどの新聞の認識は違っていました。1940年7月13日付け朝日新聞は、「大転換必至の帝国外交」の大見出しに、「日独伊現状打破外交へ “淡色外交”の時代去る」との見出しで次のように論じました。

〈現在の帝国外交を左右するものは

日本独自の存立並に民族発展の必然的欲求と

「ドイツが圧倒的に勝った」という客観的事態があるのみである。・・

従来日本の外交対象は英米に重点が注がれていた。

今や英米の友邦フランスはドイツに屈服し、

英国は近く展開さるべきドイツの対英攻略を前にして風前の灯となり、

世界第一主義を誇示する米の世界的地位は著しく低下し来った。・・

東亜の安定勢力としての盟主を以て任ずる日本が、

今後の外交を推進するに当って没落国家群を対象とする訳に行かず、

新興国家群を対象の重要部門として選ばねばならぬことは明瞭であろう。〉

朝日のこの論調はドイツの軍事的勝利に目を奪われ、英米を没落国家群とみなし、だからドイツを選択するのが正しいとする重大な誤選択を国民に迫ったのでした。

そして「バスに乗り遅れるな」とばかりに政府に外交方針の転換を迫り、できなければ退陣をという含みを持つ脅迫めいたものでした。もっとも「外交転換」を唱えたのは朝日だけではなく、ほとんどの新聞の一致した論調でした。

3日後の7月16日、米内内閣は総辞職に追い込まれました。陸軍の圧力、新聞が作り出す世論に抗しきれなかったのです。かくの通り、新聞論調は現実を見通す能力に欠け、浅薄な言辞をもって大衆の欲求を見越しつつ煽るのです。今だって、この当時と大差ないと思っています。

(6) 三国同盟締結に手放しの朝日

・ 大勢順応の海軍

そして、米内の後に第2次近衛内閣が発足、松岡外務大臣に加え海軍大臣に及川 古志郎大将が就任しました(豊田 貞次郎 海軍次官、岡 敬純軍務局長)。及川海相は海軍でただ一人の同盟賛成者だったそうです(松本重治、『近衛時代 下巻』、中公新書、1987)。

ですから、このコンビは1年前の米内海軍大臣、山本次官、井上軍務局長のコンビに較べれば、同盟反対に力を欠く人選でした。なお、陸軍大臣は東条英機が就任しています。

海軍が短期間で同盟賛成に踏み切ったので、これに不審を抱いた近衛首相が豊田 貞次郎中将から事情を聞いたところ、同盟はアメリカとの戦いを誘発する恐れがあるから、

〈海軍としては、実は腹の中では三国同盟に反対である。

しかしながら、海軍がこれ以上反対することは、

もはや国内の政治情勢が許さぬ。

故ににやむをえず賛成する。〉

しかし、「海軍はまだアメリカと戦うだけの自信がない」と内情を打ち明けています(「近衛公終戦後の手記」、朝日1945年12・20〜 )。

アメリカと戦えば勝ち目はない、海軍はアメリカと戦うようにできていないなどとは、膨大な軍費を使って「無敵艦隊」と国民に思わせてきた手前、いまさら言えないというわけです。もはや日米海軍力、日米国力の冷静な分析は追いやられ、ひとえに政治上の問題から同盟賛成へと変わっていったのです。

〈当時の海軍当局は、外の大勢に抗する勇気がなく、

同時に、内部の血気の少数を抑えつける力をも欠き、

内外大勢順応の裏道を歩んだのである。〉

―『連合艦隊の最後』、文藝春秋新社、1956―

と伊藤 正徳は上記本で厳しく批判しています。

一方、三国同盟を避けたいと考えていた(らしい)近衛首相は、海軍が反対するだろうと同盟の行方に楽観していたといわれています。

自ら指導力を発揮し阻止すべきではなかったかと言いたいところですが、今日の首相の権限にくらべ、当時の首相の権限が弱かったことを考慮すれば、優柔不断と評される近衛に出来ることではなかったのでしょう。

同盟承認に関する大臣説明会へ出席するため、山本五十六連合艦隊司令長官は9月はじめに上京、近衛首相の強い希望で近衛邸での会談が持たれました。このとき、日米戦争になった場合、海軍の見通しはどうかと聞かれた山本が、

〈はじめの半年や1年はずいぶん暴れてご覧にいれます。

2年3年となってはまったく確信が持てません。〉

と答えたという有名な話があります。

この曖昧な答えが近衛を惑わせ、同盟締結という安直な道を歩ませたとして評判の好くないものです。ハッキリと「戦争になれば負ける」と山本司令長官が近衛に表明すべきだったというわけです。

結局、1940(昭和15)年9月27日、同盟は締結されました。

・ 朝日の自己陶酔報道

朝日の喜びようは格別で、翌28日付の1面の見出しを「日独伊三国同盟成る ベルリンで調印完了」とし、

〈今後帝国外交はこの枢軸外交を中軸として、

東亜共栄圏の確立に邁進することとなるべく、

これを阻止せんとする旧勢力に対しては

一段と毅然たる態勢をとることになるだろう。〉

と、勇ましい観測記事を書き加えています。

社会面では、「いまぞ成れる“歴史の誓い” めぐる酒盃 万歳の怒涛」の見出しのもと、

〈「天皇陛下万歳」「ヒトラー総統万歳!」

「ムッソリーニ首相万歳」

降る様な星月夜、・・外相官邸には

感激の声がこだました夜であった。・・〉

と外相官邸での祝賀会の様子を熱に浮かされたように報じました。

念のために社説を見ると、

〈27日ベルリンにおいて、日独伊三国の間に恒久平和の先決条件として、世界の新秩序を建設すべき共通理念と確信をもって、同盟条約の締結を見るに至ったことは、国際史上画期的な出来事として誠に欣快に堪えざるところである。〉

と手放しの喜びようでした。

この同盟を誤評価し、推進したことが、恒久平和どころか日本の敗戦に向かった一大要因となりました。しょせん、思い込みの上にドイツ軍の快進撃を見て幻惑されただけのことだったのでしょう。

一般の日本人もいざ戦争だという勇ましい雰囲気に、一緒になって騒いだのです。

(1) 日米交渉始まる

三国軍事同盟の締結で日本とアメリカの関係は悪化するばかり。この危機を脱するためには日米交渉のみが残された方策となってしまいました。

1941(昭和16)年4月16日、ワシントンで野村 吉三郎大使(海軍大将、左写真)とハル米国務長官による日米交渉が始まったのでした。

1941(昭和16)年4月16日、ワシントンで野村 吉三郎大使(海軍大将、左写真)とハル米国務長官による日米交渉が始まったのでした。

新駐米大使になった野村は、ハワイ、サンフランシスコを経由してワシントンに到着(1月23日東京出発、2月11日着)しますが、ハワイ、サンフランシスコでの大変な歓迎ぶりが、ワシントンに近づくにつれて冷ややかになったといいます。

例えば、サンフランシスコではアメリカ艦艇が19発の礼砲を打って出迎えたのに、ワシントンでは国務省の儀典課長一人が迎えただけだったそうです。到着後、野村大使とハル長官は交渉に向けた会談を何度も行っています。

日米交渉が始まった事情を伊藤正徳は上記『連合艦隊の最後』で次のように記しています。

〈三国同盟成って危機はいよいよ深まるばかりであった。思慮の浅い大衆は、

戦争という威勢のいい掛け声に、あたかも街頭で神輿を担ぐように囃し回った。

それを抑止するような手は何一つ打たれずに1年を経過した。

日米交渉のみが、その危機を解消しうる唯だ一本の親綱と考えられた。

松岡外相の功名心は自分の留守中に画策された

日米交渉に対して極めて冷淡な態度を示したが、

陸相東条英機が積極的に交渉を支持したので、野村・ハル会談が開始された。

東条が、日本は日華事変で手一パイの時に、アメリカと戦争にでもなったら大変だという憂慮から、

日米交渉に大賛意を表したことは記憶しておいていい。〉

東条英機といえば日米開戦時の首相(1941.10.18〜1944.7.14まで)で、日本を無謀な戦争に導いた責任者の筆頭でしょうが、こういう面もあったというのです。

ただ、その東条が開戦の年、1941(昭和16)年の8月頃から、日米交渉に急に冷淡となっていくのですが、その主因は血気にはやる若い将校たちを統制できなくなったからだといわれています。

10月14日の閣議の前、近衛首相と東条陸相の次のやりとりから、すでに彼らを抑えられなくなっていたことが読み取れます(富田謙治・内閣書記官長)。

近 衛 結局日米交渉の成否は、支那からの撤兵問題に帰着すると思われる。そこで名を捨て実を取るという態度で、原則として一応撤兵を認めるということはできないものか。支那事変が4年に亘って解決しない今日、更に前途に見通しのつかない大戦争に突入することは何としても避けたいと思う。

東 条 撤兵というのは皇軍の崩壊を意味する。この際アメリカに屈すれば、益々つけ上がらすことになるばかりであって、2,3年もすれば又戦争ということになる。弱点は我々にもあるが、彼にもあるのだ。総理の考え方は悲観的すぎる。

海軍の方もまた同様でした。絶大な発言権を持っていた軍令部、それに海軍省内でも、「対米一戦辞せず」の熱気がみなぎっていたのです。階級から言えば中堅どころの大佐、中佐など佐官級が中心でしたが、かれら一掴みの意向が事実上、海軍そして日本の命運を握っていました。

そして彼らはおしなべて感情過多であり、冷静に物事を見る長期的視野に欠けていたのです。

(2) ちぐはぐな日米交渉

頼みの綱である日米交渉は結局のところまとまりませんでした。

交渉過程を追うと何ともちぐはぐさが目立ちます。日米両政府を代表していないドラウト神父らアメリカ人2人と日本の岩畔(いわくろ)大佐ら2人の4人が何度か日米協定案を作ります。

協定案づくりにあたって、ドラウト神父の強引さが目立ちますし、あたかも協定案が日本政府案であるかのようにハル長官に持ち込むなど、ドラウト神父はスタンドプレーともとれる行動をします。日本側もアメリカの正式提案と誤解するなど、おかしなことが起こったりしました。

野村大使の英語力にも少なからぬ問題があったでしょう。ハル・野村会見は日米開戦までに45回行われたそうで、通訳抜きでハル・野村会談も行われました。

4月14日、ハル長官が日米交渉の前提条件として4原則(領土と主権に対する尊重ほか)を説明するのですが、野村大使は長官の説明がよく分からなかったのではと思われる節があるからです。

ハル長官は何度となくもどかしげに「分かったか」と確かめたそうです。かりにアメリカ側の示す4原則の重要性がよく分からなかったとすれば、この後の交渉に悪影響を与えたことでしょう。

より基本的な問題としては、松岡外相と近衛首相、松岡外相と野村大使の間に意思疎通が欠けていたことでしょう。野村が赴任するというのに松岡は日本側の方針、腹づもりを野村に示しませんでした。これも日米交渉は松岡自身がアメリカに乗り込んでやらなければならないと考えていたからなのです。

ですから野村大使の役割は軽んじられ、必要な情報が大使に与えられたかも疑わしいのです。また野村大使の報告も自分の判断(内容の軽重)によって、重要な会談の内容が伝わらなかったり、遅くなったりしたこともあったのです。

このように重要な交渉が、一貫して政府統一の指令のもとに行われたというより、個人プレーの様相を呈したことは、ない物ねだりとはいえ残念なことでした。

さらに加えれば、4月頃から日本大使館と外務省との電信はアメリカ側に傍受されていたというのですから、向こうはお見通しだったわけです。もっともワシントン軍縮会議(1921=大正10年)においても日本の外交暗号がアメリカ側に読まれていたそうです。

問題なのはそれから20年、ミッドウェー戦での大敗北まで情報軽視の報いが来たことに気づかなかったことです(阿川 弘之『井上成美』、新潮社、1986)。

これも軍上層部の頭の中が旧態依然で、「精神主義」「大艦巨砲主義」から抜け出ていなかったからだと思わざるをえません。日米間のソフトウェア感覚の差がいかに大きかったかを示しているのでしょう。

(3) 松岡外相を排斥

アメリカは対案提出時(6月22日)に、松岡が交渉の阻害になっているとして、ハル長官は松岡外相の排除を暗に求めてきました(オーラル・ステートメント=口上書)。ハル長官やグルー駐日大使らアメリカ側は松岡外相に嫌悪感をいだいていました。ヒトラーやリッペントロップ外相と同一視していたともいわれています。

口上書を見た松岡は激怒し、内政干渉だから突き返せと大騒ぎになる一幕がありました。

これを突き返せば角が立つと周囲は反対するのですが、松岡は強引に突き返してしまったのです。これが原因で近衛と松岡は正面から衝突することになり、近衛は松岡を排除するために7月16日、内閣総辞職を決意します。総辞職にあたって、昭和天皇は「松岡だけやめさせるわかにはいかないのか」と近衛に対しご下問があったとつたわっています。

3度、内閣を組織した第3次近衛内閣(7月18日)のもとでも交渉はうまくいきませんでした。というのは、独ソ戦に便乗するかのように、陸海軍が南部仏印に進駐してしまったからです。

アメリカは在米日本資産の凍結、石油輸出全面禁止などの措置をもって応じました。すでに後もどりの出来ない地点に入り込んだのでした。

でも、チャンスと思われる時期もあったのです。独ソ間の戦端が開かれた時がそうでした。

アメリカはこの戦争が三国同盟の意義を半減させるのではと考え、ハル長官は「実に考えられなかった、非常に大きな情勢の変化ではないか。日本はこれによって三国同盟から脱退する、ということをやるんじゃないか」というようなことを野村大使に匂わせたりした(松本 重治、『近衛時代 下』、中公新書、1987)といいます。

アメリカにすればソ連との提携が必要で、日本が「関特演」で兵力を満州に集めていたこともあり、極東ソ連の攻撃を阻止したいとの狙いがありました。このとき、日本が柔軟な動きを見せれば状況は変わっていたかもしれません。

松岡ではダメだと判断していたアメリカは、ソ連攻撃をしないとの近衛首相の確約を得るため、グルー大使に訓令を出します。

ところが、「日本では首相が直接外国の大使にこういうことで交渉する慣例はない」との理由から松岡外相の返事となりました。内容は同じでも、近衛の返事と松岡の返事とでは、ルーズベルト大統領やハル長官にとっては天地の差があると松本 重治は指摘しています。

ここにも、松岡一人にかき回された外交当局の姿が見られます。結局のところは、日本は「北進」ではなく「南進」を選んだのですが。

もっとも、ルーズベルト大統領は先に日本に手を出させることによって、アメリカ世論を大戦参加へと導く狙いがあったとされ、研究も進んでいるようです。となれば、開戦に至る日米交渉の経過および評価も、違った姿が現れてくることでしょう。

1941(昭和16)年の出来事を年表にまとめますと以下のようになります。

3月12日 松岡外相、ソ連経由でドイツ、イタリア訪問に出発

4月13日 モスクワで日ソ中立条約調印

4月16日 野村大使とハル国務長官の日米交渉開始

6月22日 日本修正案に対するアメリカの公式対案が野村大使に手交される

6月22日 独ソ戦争始まる

7月 2日 「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」(対ソ戦準備と南部仏印進駐)を決定

7月 2日 大本営、「関特演」(関東軍特別演習)を発動。満州に70万の兵力を集結させる

7月16日 第2次近衛内閣総辞職(松岡外相、東条英機陸相、及川古志郎海相)

7月18日 第3次近衛内閣成立(松岡⇒豊田貞次郎外相、東条陸相、及川海相留任)

7月25日 アメリカ、在米日本資産を凍結

7月28日 日本軍、南部仏印へ進駐

8月 1日 アメリカ、石油全面禁輸

・ ・

10月16日 第3次近衛内閣総辞職

10月18日 東条英機内閣成立(東郷茂徳外相、島田繁太郎海相、陸相は首相兼任)

・ ・

11月26日 日本最終案に対し、ハル・ノート(米回答を手交)

12月 8日 日米開戦

(4) 日 米 開 戦

そして日本は中国とインドシナから無条件で撤兵すべしなどとした「ハルノート」が出され、これを最後通告と受け取った日本は開戦に踏み切りました。

なお、ハルノートは最後通告ではなく交渉の余地は残っていたとする見方など、ハルノートをめぐって様々な意見があります。

また、日本の最後通牒が真珠湾攻撃より1時間遅れた経緯についても、遅れた事実に異論はないものの、遅れた原因、責任の所在などについて、当事者(日本大使館関係者ほか)を含めいろいろな報告があります。

ともあれ、1941(昭和16)年12月8日、海軍機動部隊のハワイ攻撃によって日米開戦となりました。

朝日は、「米太平洋艦隊は全滅せり」と大戦果をつたえ、「我損害、率直に公表 米、苦しまぎれのデマ」などと報じました。他紙も似たようなものですし、まあ取り立てていうこともないでしょう。

・ 軍用機献納運動

むしろ、「軍用機献納運動」によって積極的に戦争に協力した方が重要かもしれません。12月12日、社告を通して次のように国民に訴えました。

〈大東亜共栄圏確立の聖業に邁進しつゝある戦況にかんがみ、本社はこの歴史ある国民運動をこの際、更に強化して

「千機、二千機われらの手で」の目標を達成したい念願に燃ゆるものであります。

国民各位はこの愛国機献納運動の主旨に賛同され、さらに強力無比の大空軍建設に資するため一層のご協力を賜らむことを切望する次第であります。〉

そして新聞社として10万円、社長、会長がそれぞれ1万円の献金をしたと書いています。この運動は別に軍に強要されたものではなく、朝日自身の判断で立ち上げた国民運動でした。そこには朝日新聞が軍と一体となって戦争に協力していることを軍部、国民にアピールし、これによって軍からの便宜供与(用紙の供給など)を得、部数拡大につなげようという狙いもあったのでしょう。

・ 事実の片鱗もうかがえない報道

そして開戦から6ヵ月後の1942(昭和17)年6月4日、ミッドウェー海戦で連合艦隊は主力空母4隻を失う大敗北を喫し、戦局は一気に日本不利へと傾きました。ガナルカナル島への敵上陸はわずか2ヵ月後のことでした。

1943年4月には連合艦隊司令長官・山本五十六がソロモン上空で敵20機に襲われ戦死、翌1944年6月のマリアナ沖海戦では3隻の空母(大鳳、翔鶴、飛鷹)を失う大敗北(米側艦艇の喪失0)を喫します。これら空母はミッドウェー後、2年間かけて再建された虎の子ともいうべき空母だったのです。

そこに空前ともいうべき朗報が飛び込んできました。台湾東方沖での大勝利でした。

上画像は敗戦約1年前の1944(昭和19)年10月16日付けの紙面です。

この記事は台湾沖航空戦として知られるもので、敵空母7隻 ほかを撃沈する大勝利を報じたものです。

〈台湾東方海面の敵機動部隊は

昨14日来東方に向け敗走中にして、

我部隊はこの敵に対し反覆攻撃を加え、戦果拡充中なり〉

として、大本営は以下のとおり戦果を発表しました。

轟撃沈 航空母艦 7隻

駆逐艦 1隻

撃 破 航空母艦 2隻

戦艦 1隻 巡洋艦1

艦種不詳 11隻

10月11日、ハルゼー提督の率いる大機動艦隊(米空母4群)が台湾沖東方に現れ、海軍航空部隊は連日連夜猛攻撃を加えました。その大戦果が上の通りとすれば、局面を変えうる壊滅的大勝利でした。号外も出ます。

10月19日の大本営発表では戦果はさらに拡大、空母11隻ほかを轟撃沈、空母8隻ほかの撃破となりました。新聞は「撃沈破合計45隻、台湾東方海域は宿敵アメリカ艦隊の墓場と化した」と報じます。

これで一気に挽回できたと国民は一時とはいえ戦勝気分に浸ります。歌もできました。当時、耳から憶えたものですので、少し違いがあるかも知れませんが、こんな歌詞でした。

〈その日は来たれり、その日は遂に来た。

倣岸無礼なる敵艦捉え、待ってたぞ今日の日を、

体当たりだ攻撃だ、台湾沖空中戦、とき10月12日〉

ですが、実際の敵損害は巡洋艦2隻の損傷にとどまり、日本の航空機174機を撃破した敵側の大勝利だったのです。何でこんな馬鹿なことがと思うでしょうが、実戦者からの報告を否定する根拠もないかぎり集計するため、戦果は雪だるま式に増えていったのだそうで、珍しいことではなかったのです。

とくにこの台湾沖航空戦では未熟な搭乗員ということもあって極端になったのだといいます。

そこで朝日を含む新聞報道ですが、新聞は大本営の発表どおりに報じたのだから問題なしといえなくもありません。ですが、国民を誤導したのですから責任なしとはいえないでしょう。

すぐ後に、事実と異なるとんでもない大発表と新聞社は知ったはずです。それをまともに報道できないまでも、事実を伝えようとする意思さえあれば、工夫次第で方法はあったはずと思います。

・ 敗戦前日になっても

そして1945年8月15日、日本の敗戦をもって第2次世界大戦は終了しました。

写真は8月15日の朝日紙面です。

この前日、つまり8月14日まで相変わらず、戦意高揚記事をつづけていたことは見落とせません。その14日に「敵の非道を討つ」としてこんな調子の社説を掲げました。

〈いかに敵が焦慮の新戦術を実施しようとも、

1億の信念の凝り固まった火の玉を消すことはできない。

敵の謀略が激しければ激しいほど、

その報復の大きいことを知るべきのみである。〉

「新戦術」とは原爆のことを指すのでしょうが、この期におよんでも戦争継続を国民に向かって鼓舞したのでした。

東京を例にとれば、一面の焼け野原、食料もなく腹をすかし、国民は乞食のような姿をさらしていたのにです。

戦争をつづける能力のないことは明白でした。その国民に向かって「1億火の玉」などと、よくもまあ書けたと思います。私には、民衆の困窮をよそに、勇ましいことを口にする北朝鮮の放送や新聞と大した違いはないように思えます。

大阪在住の作家・ 田辺 聖子がこんなことを書いていました。

〈朝日新聞は、戦時中の記事、毎日より勇ましゅうて派手で威勢よかった。

庶民は「みい、朝日読んでたら、気ィ大きゅうなる」いうたもんです。

「赫々の武勲、必死必中の体当り、敵大混乱」なんて書いて、庶民を嬉しがらせとった。

毎日はわりと地味でしたな。朝日が派手で、みな朝日の記事がおもしろい、というて人気があった。〉

― 『女のとおせんぼ 』、文藝春秋社、1987年 ―