―歴史イメージはどう作られた―

⇒ 「はだしのゲン」が小中学生の教材に

昭和前期の日本は、中国やアジア各地を侵略し、ここかしこで残虐非道な行為を犯した犯罪国家であり、弁解の余地はないといった歴史イメージ(≒歴史観)を、わたしたち日本人はいつ頃から持つようになったのか、あるいは持たされることになったのでしょう。

そのよってきたる原因を知る手がかりとなる一文があります。

藤岡 信勝・元東大教授の論文集『近現代史教育の改革 ―善玉・悪玉史観を超えて』(明治図書、1996年 下画像・左)のなかの、以下に引用する部分です。

この本は教育雑誌「社会科教育」(明治図書)に1994年4月号から23回にわたって連載されたものを中心に構成されたものですが、連載が進むにつれて異常といってよいほどの反論がわき起こるという興味深い出来事がありました。

20余人の“学者”らが一丸になって、『近現代の真実は何か ― 藤岡信勝氏の「歴史教育・平和教育」論批判 』(大月書店、1996、上画像・右)を出版し、藤岡教授に対し反論というか、ヤリ玉にあげたのでした。

近現代史教育の現状を憂慮し、改革の必要性を説いた藤岡教授一人に対し、これほど多数の学者が群がって集中攻撃を浴びせる事態を、「異様」となかば揶揄したのは秦 郁彦教授でした。

出版の音頭をとったのは南京事件「大虐殺派」の大御所、藤原 彰(元一橋大学教授)、森田 俊男(平和・国際教育研究会会長)の2人でした。

〈戦後の歴史学研究と歴史教育・平和教育にたいして公然たる中傷と攻撃を開始した藤岡信勝氏にたいする歴史学と教育学からする反論の書であるが、・・〉(あとがきに代えて)とあり、本の帯の説明 「〈 近現代史授業の改造 〉論を駁す 」とした短い文がこの本の性格をよく表していると思いますので、以下に掲げます。

〈「東京裁判史観に沿った教育が戦後の歴史教育を歪めてきた」 として

近現代史教育の改造を唱える藤岡氏の歴史論には学問的根拠があるのか?

歴史教育と平和教育に無用の混乱を招きつつある氏の主張を全面的に検討する教師待望の書〉

歴史教育の改革を主張する藤岡教授の指摘、認識に問題があるとは思えません。

国旗・日の丸の赤を「侵略の血の色」だと教え、教師自身も卒業式などで国旗掲揚を拒否、また国歌斉唱にも反対、あげくが国旗を踏みつける生徒まで出てきているのが「平和教育」の“輝かしい成果”なのですから。

国民や政治家の無関心をいいことに行われてきたこのような学校教育に、改革の必要性のあることは、国民だって実態を知るにつれてだんだん分かってきています。

・ 少し横道へ 朝日・本多記者の「反論」

さて、反論に参加した20余人のなかに本多勝一(元朝日記者)、上羽 修(ルポフォトグラファ)の2人の名があります。一見して違和感のある人選ですが(他はほとんど大学教授)、2人の反論の対象は私なのです。

というのは、藤岡教授は上記本のなかで、朝日連載「中国の旅」で有名になった「万人坑」を調査し、その存在を全面否定した私の著作を肯定的に取り上げたことに対し、本多は〈「万人坑」をめぐる中間的随想〉、上羽は〈万人坑は総動員・強制連行体制の結果作られた〉をもって反論を記したのです。

というのは、藤岡教授は上記本のなかで、朝日連載「中国の旅」で有名になった「万人坑」を調査し、その存在を全面否定した私の著作を肯定的に取り上げたことに対し、本多は〈「万人坑」をめぐる中間的随想〉、上羽は〈万人坑は総動員・強制連行体制の結果作られた〉をもって反論を記したのです。

万人坑の存否は大きな問題ですが、『近現代史の真実は何か』に掲載するのは場違いにも思えます。

ただ、万人坑が私の主張通り否定されたとなれば、本多の朝日連載「中国の旅」(それに単行本、文庫本『中国の旅』)は、南京大虐殺30万人、三光作戦等への批判とともに、出版の継続自体が困難になる可能性もあったでしょう。

また、「中国の旅」の信頼性が揺らげば、「中国の旅」を「疑いのない事実」として教科書にとりあげてきた大学教授らにとっても、無視できなかったのかもしれません。藤原彰教授は本多記者のルポ「中国の旅」をベタ誉めした経緯もありますので。

そこで、何らかの“反論”を加えざるを得なかったのでしょうが、反論とは名ばかりのいつも通りの悪口雑言を連ねます。例をあげましょう。

万人坑はデッチあげだという私の主張に対し、本多は次のように書きます。

〈この種の「愛国的」主張は、

南京大虐殺を否定した石原慎太郎代議士(のちに秘かに部分否定に変更)そのほか全然珍しくないので、

「とびあがらんばかり」に驚く学者の存在に「とびあがらんばかり」に驚きますが、

この学者(注1)の驚きは同書(注2)が「100%中国側のデッチ上げ」と断定するバカバカしさにあるのではなく、

反対に同書を「正面からの批判」と評価する意味での驚きなのであります。 〉

(注1) 藤岡信勝教授のこと (注2)私の著作 『「朝日」に貶められた現代史 ― 万人坑は中国の作り話だ 』

こんな具合に揚げ足をとる、おちゃらかすのが「反論」の中身なのです。ですから、「万人坑否定論」は誤りだとする根拠が示されるわけもありません。それでも根拠らしきものはないかとさがすと、次のようにあります。

〈もし、大石橋の万人坑が完全な捏造だとする証明ができたならば、

私は“特ダネ”としてニュース記事にするでしょう。

去年(1995年)の春ここを再訪する機会があって、墓地だなどということはできない思いをあらたにしましたが、

これについてはさらに突っ込んだ取材をする予定です。

しかしそれは田辺氏や藤岡氏の主張に「反論」や「反批判」をするためでは全然なく、

南京大虐殺の場合と同様、万人坑についての確かな事実関係を洗うため、

ジャーナリストとしてはそれだけです。〉

さて、本多記者は「確かな事実を洗うため」、ジャーナリストとして突っ込んだ取材をしたのでしょうか。彼は「超多忙」というばかりで、何もしなかったのです。

それだけではありません。撫順炭鉱に勤務した生存者(84歳)から「万人坑は存在せず」との抗議を受けて、「私は中国の代弁をしただけ」だから、抗議をするのであれば中国に直接やって、と突き放したのです。

そして何もしないまま定年退職となりました。

話を戻します。

「『南京事件』の真実とは」と題した第3部は、〈なぜ「南京事件」をとりあげるか〉から始まります。

このなかの〈「自虐心理」の再生産と維持の条件〉がその手がかりです。

この章はいわゆる「大虐殺派」 の急先鋒の一人、笠原十九司・宇都宮大学教授(当時)の藤岡論文批判に対する反論です。

それほど長くはないのですが、みずからの歴史イメージが形成されるプロセスをありのままに説明されています。

そして、歴史イメージの形成に至る心理状態を「自虐心理」とし、〈「自虐心理」が、再生産され、維持される条件として〉、

(1) 典型例による学習効果

(2) リアリズムの欠如

(3) 異説の不在

の3点を挙げます。

ここでは、「典型例による学習効果」を引用します。

・ 典型例による学習効果

〈1950年代に、神吉晴夫編の『三 光』という新書判の本が光文社カッパブックスの一冊として刊行された。

それは、戦後中国に抑留され、「思想改造」された元日本兵の、自らの罪をくいた懺悔録を証言として集めたものである。

その中で日本人自身の口から語られた日本軍の蛮行の数々を、

私は一点の疑いももたずに、そのままあったものとして信じた。

つい最近に至るまで、中国戦線についての私のイメージを根底から規定し支配してきたのは、

実に高校時代に読んだ、この『三 光』という小さな本だったのである。

私は、日本軍が「殺しつくし、焼きつくし、奪いつくす」という「三光作戦」なるものを

本当に実行したのかどうか、などと疑ってみることは全くしなかった。

第二次世界大戦はファシズム陣営対反ファシズム民主主義陣営の戦いであった、

などという歴史の大枠の説明よりも、右のような具体的なナマナマしい証言が、

はるかに深く歴史のイメージを規定していることに、右の例から思い至るのである。

そして、私と同じ心理状態を経験した人、あるいは現に同じ心理状態にある人は、

それぞれ、その人なりの『三光』に当る「決定的な一冊」をもっているはずである。〉

私たちが持つ歴史イメージは、世上言われるような東京裁判の判決に由来する歴史観(東京裁判史観)というより、むしろわが方の「活字メディア」の報道を通して知った日本軍・民の残忍非道な行為こそ主因、という私の見方と通じるように思えました。

藤岡教授にとって、歴史イメージを規定したのは具体的なナマナマしい日本軍の残虐行為であり、『三 光』 という小さな本が「決定的一冊」 になったというのでした。

このほかにも、日本人の歴史イメージを形成したと思われる「決定的な一冊」を数多く指摘できます。ここでは、代表的なものを簡単に紹介します。このうちいくつかは各章のなかで取り上げました。

(1) 朝日新聞社関連

まず朝日関連の「決定的一冊」です。下画像の4著作は、いずれも日本軍が中国で犯したケタはずれの悪行を告発、断罪したもので、昭和の歴史を貶めた元凶ともいえるものです。

というのも、ごく一部を除くほとんどの日本の報道機関はこの朝日報道に触発され、遅れてはならじと中国に行って日本軍の悪事を聞き出しては大々的に報じました。また日本の歴史学者(大学教授ら)、文化人の多くが記述内容に疑いを持つどころか頭から信じてしまい、朝日と歩調を合わせ日本糾弾に力を注いだのです。

写真の4冊を見ると、著者はすべて本多勝一元朝日記者ということに気づきます。

まず、左端の『中国の旅』は1971(昭和46)年から朝日新聞に連載されたもので、連載直後にハードカバー本、次で文庫本(朝日文庫)になりました。

この朝日連載こそ読者はもちろん、報道人、学者に大きな影響を与え、今日の「自虐史観」といわれる歴史観の基礎を築いたものと私は信じています。

『天皇の軍隊』は「中国の旅」連載と同時期に書かれたもの、『中国の日本軍』(双樹社、1972年)は『中国の旅』の写真版ですが、教育現場に持ち込まれ、大きな影響力を発揮しました。『南京への道』(朝日文庫、1989年)は週刊誌「アサヒジャーナル」に連載されたものを文庫化(朝日文庫)したものです。

詳しいことは各章をご覧ください。

いやがる女性をむりやり連行したと証言した吉田清治を、「良心的人物」などと実に16回も紙上にとりあげたものの、秦 郁彦元日大教授の現地調査など、多くの証拠の前に朝日は「偽証」と認めざるをえませんでした。

いやがる女性をむりやり連行したと証言した吉田清治を、「良心的人物」などと実に16回も紙上にとりあげたものの、秦 郁彦元日大教授の現地調査など、多くの証拠の前に朝日は「偽証」と認めざるをえませんでした。

最初のヨイショ記事から32年後のことです。この間、「Sex Slave」として強制連行されたとする認識が世界に広まってしまったのですから、まさに「万死に値する報道」だったのです。

ですが、吉田証言は朝日の「虚偽報道」のほんの一部にしか過ぎません。他の問題にもっと目を向ける必要があると信じます。

(2) 「中国戦犯」関連

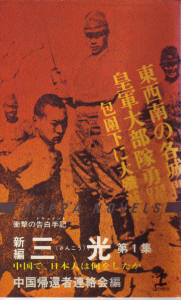

『三光』(神吉 晴夫編、カッパブックス、1957=昭和32年)は「中国戦犯」としてに中国に抑留された日本軍将兵、民間人らが、中国で行った自らの残虐行為を懺悔した「手記」で構成されています。

「手記」は抑留中に書かれたもので、日本軍のあまりの残虐ぶりに驚いたのでしょう、大きな反響を呼び『三光』はベストセラーになりました。

「手記」は抑留中に書かれたもので、日本軍のあまりの残虐ぶりに驚いたのでしょう、大きな反響を呼び『三光』はベストセラーになりました。

一方、出版当時から「洗脳」された抑留者の手記だとの批判も起こりました。このため絶版となりましたが、後日『侵 略』と改題され出版されました。なお、『三 光』は中国語訳されてホンコンの出版社からも刊行されています。

『三光』は手記15編から成り立ちます。例をあげますと、書名になった「三光」(殺しつくし、焼きつくし、奪いつくす)をはじめ、「ア弾」(毒ガス弾)、「生地獄」などです。

このうち、「三光」、「陰謀」(コレラ作戦)、「労工狩り」(強制連行」については調査しましたので、(⇒ 中国戦犯証言を検証する)をご覧ください。

『三光』が出てから20余年、別の手記を編んだ『三光 第1集』(下左写真。カッパブックス、中国帰還者連絡会編、1982)が発行されました。さらに、第2集も計画されましたが、第1集の写真誤用問題などのため発行には至りませんでした。

1982年が歴史問題にとってどのような年であったかは、興味深いところですが、それらは別章をご覧いただくことになります。なお、「中国帰還者連絡会」は帰国した抑留者の組織で、「中帰連」(ちゅうきれん)と呼ばれています。

また、第1集と第2集未刊分を合わせ、『完全版 三 光』(同連絡会編、晩聲社、1984年)も出版されました。赤ん坊を殺し母親を犯すという「強 姦」「人間の鬼」(農民を火あぶりにし生き埋めに)を含め22編が収められています。

また、第1集と第2集未刊分を合わせ、『完全版 三 光』(同連絡会編、晩聲社、1984年)も出版されました。赤ん坊を殺し母親を犯すという「強 姦」「人間の鬼」(農民を火あぶりにし生き埋めに)を含め22編が収められています。

あまりにも酷い日本軍の所業は読者の心に深く刻み込まれたでしょうし、暗い歴史観が作られて何の不思議もありません。また、同じ手記集に『天皇の軍隊』もあります。いずれも「決定的一冊」と言えるものです。

私の知っているものだけでもかなりの出版数になり、全部合わせれば50点を超えるのではないでしょうか。

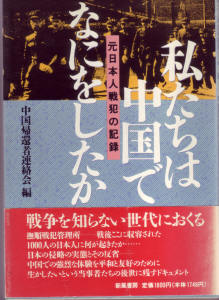

写真の左側は『侵 略― 従軍兵士の記録』(日本中国友好協会、同連絡会編、日中出版、1975年)、右側は『私たちは中国でなにをしたか』(同連絡会編集委員会、三一書房 ⇒ 新風書房へ、1987年と1995年発行)です。

写真の左側は『侵 略― 従軍兵士の記録』(日本中国友好協会、同連絡会編、日中出版、1975年)、右側は『私たちは中国でなにをしたか』(同連絡会編集委員会、三一書房 ⇒ 新風書房へ、1987年と1995年発行)です。

後者の本に兵隊の副食が足りないからという理由で、村の娘を殺して食ったという「人肉食事件」を、当の下士官が証言しております。この証言を著名な精神医学者が何の疑いも抱かずに信じ、新聞(毎日新聞)でとりあげました。この話も調べてありますので、どうぞご覧ください。

というような次第で、「中国戦犯」が中国に残してきた「手記」や「供述書」、あるいは帰国後の「証言」などは、朝日新聞、NHK、共同通信社、英字紙のジャパン・タイムズほか、報道機関の有力な情報源となり、積極的に報じられました。わたくしたち日本人の歴史イメージに大きな影響をあたえたのです。

(3) そ の 他

まず取り上げるべきは、続編も含め260万部以上売れ、一大ベストセラーになった『悪魔の飽食』(森村 誠一、光文社カッパブックス、1981=昭和56年)でしょう。

いわゆる「731部隊」に関する調査もので、1981(昭和56)年から「赤旗」に74回にわたって連載されたものを単行本にしたものです。

また、翌年(1982年)には『続 悪魔の飽食』が出版され、ともに中国で書籍になりました。続編は前作『悪魔の飽食』 に対して、誤りがある、調査が杜撰(ずさん)だといった反論がでてきたことに対する「反撃の書」でした。前作で本多勝一が、

〈綿密な取材と膨大な資料発掘によって決定的な記録とせしめた本書は、

中性子爆弾などで「発展的絶滅」の危機へと近づきつつあるたそがれの今、

戦争体験のない若い層にこそ読んでほしいと思う。平和勢力が虐殺勢力に打ち勝つために。〉

との推薦の言葉を寄せ、

続編では筑紫 哲也(朝日新聞編集委員)が、

〈『続 悪魔の飽食』はそうした動きに対する果敢な反撃の書である。

前者の描写をさらに厳密化させた著述、そして動かしがたい記録、

写真の数々はどちらが真実であるかを伝えてあますところがない。〉

と賛辞を寄せています。

731部隊について詳しいことを知りませんので、正面から何か書くことはできませんが、『悪魔の飽食』に関する論争について、要点だけでもと思っています。

この論争は主に文芸春秋の月刊誌「諸君!」で行われました。興味のある方は参考になさって下さい。

・ 「悪魔の飽食」虚構の証明(杉山隆男、1983年2月号)

・ 「731部隊弁護論」への反論(森村誠一、1983年3月号)

・ 森村反論・虚構の証明(杉山隆男、1983年3月号)

・ 朝日新聞は日本のプラウダか(渡部昇一、1983年4月号)

次に「南京大虐殺」関連ですが、実に多くの本がでています。

詳しくは本論を読んでいただければと思いますが、「大虐殺」主張の先駆者、洞 富雄・元早稲田大学教授の著作『決定版 南京大虐殺』(徳間書店、1982年)のみを掲げておきます。

詳しくは本論を読んでいただければと思いますが、「大虐殺」主張の先駆者、洞 富雄・元早稲田大学教授の著作『決定版 南京大虐殺』(徳間書店、1982年)のみを掲げておきます。

この本を読んだ人は、まず「30万人大虐殺」説に引き寄せられるでしょう。資料、証言も豊富ですので。

でも、反論の本を手に取れば、この大虐殺説が揺らぐのではと思います。

この「決定的一冊」が主張する「虐殺数30万人以上」についても、異説本を合わせ読むことによって、正確なところは分からないにしても、大幅に虐殺数の差を縮めることはできると思います。

異説を代表する本として、『「南京事件』の総括』(田中 正明、小学館文庫)が分かりやすいでしょう。

また、阿羅健一の『聞き書 南京事件』(図書出版、1987)は説得力があり、加筆されて小学館から『南京事件 日本人48人の証言』(2002)として文庫本になっています。

・ 映画「日本鬼子」

さらに映画があります。中国抑留者だけが証言者として出演する「日本鬼子」(リーベンクイズ、中国人が使う日本人の蔑称)なども、見た人に強烈な印象を与えたはずで、「決定的な一本」になったことでしょう。

左画像は同映画のパンフレット表紙とDVDの説明書ですが、「実に憎むべき、わたくしであります」 「殺しつくし 焼きつくし 奪いつくす」と書いてありますから、ある程度、内容は想像がつくでしょう。

左画像は同映画のパンフレット表紙とDVDの説明書ですが、「実に憎むべき、わたくしであります」 「殺しつくし 焼きつくし 奪いつくす」と書いてありますから、ある程度、内容は想像がつくでしょう。

また、「実に憎むべき、わたくしであります」といった不自然な表現は、中国抑留者(中国戦犯)の「手記」に頻繁に見られる独特の言い回しであることにお気づきの人もおいででしょう。

ここまで紹介した本や映画を一度でも読むなり見るなりすれば、ほとんどの人は冷酷かつ無慈悲な日本軍の所業を知って、身の縮む思いを味わわされたはずです。その帰結として、かつての日本軍、日本という国家に対して嫌悪感、拒絶感へと凝縮していったに違いありません。

また教室で、これらを教材に教師から解説つきで教えられれば、「日本軍のバカやろう、同じ日本人として恥ずかしい」といった感想が、生徒(中学生)からでてくるのも当然と思いますし、「なにもかも悪かった日本」というイメージが成人になった後もついて回るのは避けられないでしょう。

新聞、テレビは日本軍の悪行となれば競うように報じてきました。「中国抑留者」の証言を後押しした記事、番組が数多く私たちの目に入りました。こういった状況が、30年、40年とつづいてきましたし、現在も進行中ですから、日本人の歴史イメージがもはや回復不能状態 に入っているのかもしれません。

ですから、このような病にかかった人に対して、特効薬があるはずもなく、あらたな感染者を防ぐ方法もなかなか難しく、まあ地道に進めていくしかないのかなと思います。

ただ、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件に対する中国の「黒を白といい、白を黒という」高圧的、一方的対応をわたしたち日本人は目の当たりしました。南シナ海での暴虐な振る舞いも見せつけられています。さらには尖閣諸島の領有のみならず、沖縄まで自国領だとする論文が「人民日報」にまで載せる図々しさ。

こうしたことが重なって、中国が日本の安全にとって危険という見方が急上昇しています。あるいは、歴史問題に対しても風向きが変わってくるかもしれません。

私たちや世界に蔓延した歴史イメージを変えるに足るだけの風向きの変化になるかどうか、よくわかりません。でも、そうなって欲しいと思います。

(4) 『THE RAPE OF NANKING』

もう一冊、英文の本を紹介しておきます。私には出来ないことですが、英文の本、論文、新聞報道等にもっともっと目を配る必要があったでしょうし、これから先、その必要性はさらにたかまるはずです。

左写真の『THE RAPE OF NANKING』は大きな話題となりましたので、ご存知の方も多いと思います。

中国系アメリカ人女性、アイリス・チャンの手になる作品で、このときチャンはわずか28歳の若さでした。

左写真の『THE RAPE OF NANKING』は大きな話題となりましたので、ご存知の方も多いと思います。

中国系アメリカ人女性、アイリス・チャンの手になる作品で、このときチャンはわずか28歳の若さでした。

アメリカ、ヨーロッパを中心とする英語圏はもとより、アジアでも英語を自由に扱える指導層にとって、この書はかつての日本軍が引き起こした「異様な残虐性」を知ることになった「決定的一冊」として特筆すべきでしょう。

わけても、掲載写真のうち数葉は強烈な印象、嫌悪感をあたえるのは必至で、はじめて見る欧米人が「吐き気をもよおした」とした感想をもらすことに不思議はありません。ここでは、下の2枚にとどめますが、他の掲載写真(一部)と説明は、⇒ こ ち らをご覧になってください 。

この本はアメリカの多くのメディア、評論家が称賛、あるいは好意的に取り上げたために、アメリカでベストセラー入りしたとのことですので、日本に対する悪感情を増長する本として、その影響は一過性にとどまることなく永続することでしょう。なにせ英語を母国語にする人には、「南京大虐殺」を知ろうとすれば、この書なら簡単に入手できるという事情もありますので。

この本はアメリカの多くのメディア、評論家が称賛、あるいは好意的に取り上げたために、アメリカでベストセラー入りしたとのことですので、日本に対する悪感情を増長する本として、その影響は一過性にとどまることなく永続することでしょう。なにせ英語を母国語にする人には、「南京大虐殺」を知ろうとすれば、この書なら簡単に入手できるという事情もありますので。

ヒラリー・クリントン元米国務長官も目を通し、誉めたとの報道がありました。

慰安婦問題について、長官時代に「慰安婦」(comfort women)という語ではなく、「性奴隷」(sex slave)という用語を使うよう国務省に命じたとの報道もありました。十分ありそうな話だと思います。

この「sex slave」にしても、日本人弁護士がアメリカに持ち込んだことはよく知られている事実です。

⇒ 3 「はだしのゲン」を読ませる教育界

⇒ 総目次にもどる