私見「百人斬り」裁判

―法廷論争と誌上論争―

⇒ 三光政策の村

前項の「南京・百人斬り競争」の中で、「(裁判が)一段落したところで、少し違った角度から報告したいと思っています」と書きました。

先日(2006年2月22日)、東京高裁において控訴審が開始されたとのことですので、裁判の決着を見ないうちに記した方がよいと思い、20年以上前から感じていたことを書いておきます。といっても、法廷に持ち込まれた今、裁判の役に立たないことはわかっているのですが、この時点で書いておいた方が誤解が少ないと思われますので。

1 本当に論破されたのか

野田毅少尉、向井敏明少尉は、第16師団隷下の第19旅団(旅団長・草場辰巳少将)・歩兵第9連隊(連隊長・片桐護郎大佐)・第3大隊(大隊長・富山武雄少佐)に所属していました。

野田少尉は第3大隊の副官、よくいわれるように大隊長の「カバン持ち」「女房役」といったところで、副官の主な居所は大隊長のいる大隊本部でしたから、部隊の後方に位置するのが普通でした。

一方の向井少尉は歩兵砲の小隊長でした。歩兵砲(左写真)は最大射程距離約2800メートルで、主な目的は 敵の機関銃(有効射程距離・数百メートル)を破壊、制圧することにありました。ですから、最前線にある味方の歩兵部隊(機関銃隊を含む)の後ろに位置し、最前線の敵を叩くというわけです。

一方の向井少尉は歩兵砲の小隊長でした。歩兵砲(左写真)は最大射程距離約2800メートルで、主な目的は 敵の機関銃(有効射程距離・数百メートル)を破壊、制圧することにありました。ですから、最前線にある味方の歩兵部隊(機関銃隊を含む)の後ろに位置し、最前線の敵を叩くというわけです。

このような任務を持った2人の少尉が、よりによって白刃を振りかざして敵陣に乗り込み、「百人斬り競争」に精出したというのです。

さて、20年以上前に感じたというのは、『私の中の日本軍』(山本七平、文藝春秋、1975年)と関連してのことです。

本の「あとがき」から一部を以下に引用します。

〈日本軍や、それが行なった戦争の実態について、戦争中、真実の報道が皆無に等しかったことは事実だが、

戦後もまたこれが、戦争中の方向と違うとはいえ、一種の政治性をもって歪曲されたことは否定できない。(3行略)

「報道の偏向」とは実に恐ろしい ことである。

「報道の偏向」とは実に恐ろしい ことである。

横井さんのとき、私はある週刊誌記者に、

私自身『戦陣訓』を読んだことも、読まされたこともないし、軍隊でこれを奉読された記憶もない。

従ってその内容も体裁も知らない、と言ったが、その人は私の言葉を信用しなかった。

私は自己の体験した事実しか語っていない。そしてその人は戦後生れだから日本軍なるものを全く知らない。

それでいて、『戦陣訓』が一兵士に至るまでを拘束し

戦後30年近く横井さんを拘束しつづけたと信じて疑わないのであった。

さらにこのことは『百人斬り競争』でも同じであった。

私自身、軍刀をぶら下げていた人間であり、本書に記したように、軍刀で人体を切断した体験のある人間である。

その人間が「百人斬り」などということは、バカバカしくてお話にならないと言っても、人は信用しないのである。

それでいてその人たちは、戦争中の日本人が大本営や当時のマスコミにだまされていたと、

一種、憐れむような口調で言うのである。

これはいったい、何としたことであろうか。このままに放置しておいてよいのであろうか。・・〉

(注) 「戦陣訓」は1941(昭和16)年1月8日、東條英機・陸軍大臣の名で出された訓示です。よく話題になる「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」は、「第八 名を惜しむ」の後ろ半分です。ですから、1937年の南京戦当時は「戦陣訓」はまだ存在しませんでした。誤解されることしばしばです。

著者・山本七平は、「百人斬り」をバカバカしくて話にならないとして、自らの軍隊経験(フィリッピンに従軍、終戦時は陸軍少尉)を軸にして、「報道の偏向」などとともにこれを論証したものでした。

『「南京大虐殺」のまぼろし』( 鈴木明、文藝春秋。1973年)にこの本が加わったことによって、「百人斬り競争」は 「完膚なきまでに論破された」とする論調をしばしば目にするようになりました。

「百人斬り競争」などというものは、実にバカバカしい話だと私も思っていますし、論証は十分すぎるほど十分だと思います。逆に、こんな話を信じる人が大勢いることに不思議な気がします。先入観にすっかり浸っている人に、何をいっても無駄なのだと思わざるをえません。

でも同時に次のように思いました。この2冊の本を合わせても、「完膚なきまでに論破された」 というほど完璧なものではなく、こう言えるためには条件をつける必要があると思いました。

条件というのは、「誌(紙)上論争に於ては」ということです。この虚実論争がかりに法廷の場で行われたとすると、「完璧」だったはずの論理が、かなりほころびを見せてくるのではと思ったことでした。

つまり、「誌(紙)上論争」では完膚なきまでに論破したように見えますが、「法廷論争」となると、弱点がかなりあると思えるからでした。つまり、一見もっともらしい "論 理"で、「百人斬り競争は事実である」と言い張ることが可能で、その"論理" に引きずられて、なんとなく「ウソとまで言えないのではないか」などと、説得されてしまう危険性があると思ったからです。

軍隊経験のないのは仕方がないにしても、軍隊とまったく縁のないところで生活し、肌で感じることのない戦後生まれの裁判官が判断するとしたら、表面づらの"論理"に引きづられて、おかしな判決(多分、玉虫色)を出す可能性が十分にあると思ったからです。

ですから、裁判に訴えたことを新聞で見たとき、「大丈夫なのかな」と、まず頭に浮かびました。

私自身、この2冊は何度か目を通しましたし、多くのことを学びました。ですから、山本ファンから「ケチ」をつけていると取られるのは心外なのですが、やはり書いておこうと思った次第です。

2 なぜ、裁判が難しいと思ったのか

私が難しいと思った理由は、大きく2つにわかれます。

ひとつは、論証それ自体の問題です。もうひとつは間接的な影響、実はこちらの方が重要と思っているのですが、「完膚なきまでに論破した」論が行きわたったために、さらに詰めておく、言いかえれば、「法廷の場」でも「論破」できるような地道な調査が継続されなかったことだと思っています。順を追って説明します。

(1) 論証に欠陥はないのか

『私の中の日本軍』の論証は緻密なのですが、その多くは筆者の体験を土台にした推 論で成り立っています。もちろん、証言もありますし、資料もでてきます。ですが、お読みになればわかるように、実名ではなくイニシャルで登場する証言者が目につきます。

例えば、歩兵砲の小隊長であった向井少尉負傷の問題があります。この負傷の問題は「百人斬り競争」の真贋を考える上での キーポイントの一つといってよいでしょう。なぜなら、向井少尉が負傷して戦線を離れていたのが事実なら、「百人斬り競争」報道が記者の創作であることが明白になるからです。

以下、この負傷問題に絞って、「誌(紙)上論争」と「法廷論争」の相違を考えてみます。

① 新 聞 報 道

「東京日日新聞」による報道は、1937(昭和12)年11月30日付けの第1報にはじまり、同年12月13日付けの第4報までの4回、つづいたことはすでに記したとおりです。最後の第4報をもう一度ご覧ください。

百人斬り"超記録" 向井106―105野田

の見出しのもと、以下のように報じます。

〈紫金山麓にて12日浅海、鈴木両特派員発

南京入りまで"百人斬り競争"という珍競争をはじめた例の片桐部隊の勇士向井敏明、野田 巌(ママ)少尉は10日の紫金山攻略戦のどさくさに106対105というレコードを作って、10日正午両少尉はさすがに刃こぼれした日本刀を片手に対面した。

野田「おいおれは105だが貴様は?」向井「おれは106だ」・・両少尉は"アハハハ" 結局いつまでにいずれが先きに百人斬ったかこれは不問、結局「じやドロンゲームと致そう、だが改めて150人はどうじや」と忽ち意見一致して11日からいよいよ150人斬りがはじまった。11日昼中山陵を眼下に見下す紫金山で敗残兵狩真最中の向井少尉が「百人斬りドロンゲーム」の顛末を語ってのち「知らぬうちに両方で100人を超えていたのは愉快じや。・・」・・〉

記事から明らかなとおり、浅海(あさみ)一男、鈴木二郎両特派員が、12月10日 (あるいは11日)に 、両少尉に会ったうえで、この記事を書いたというわけです。

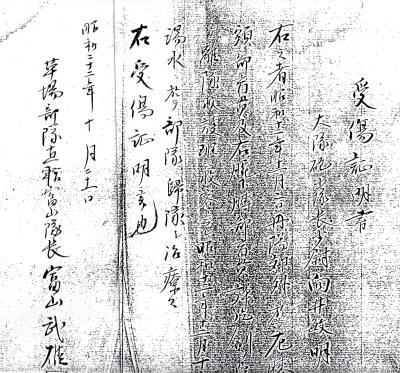

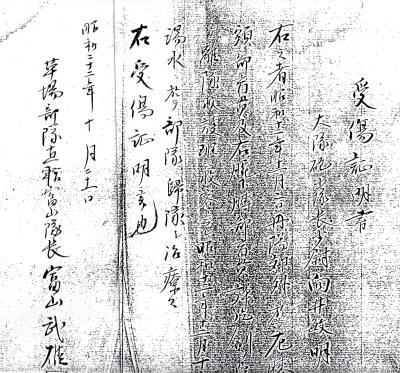

② 向井少尉の「上申書」より

一方、向井少尉の南京軍事法廷に提出した「上 申 書」があります。『「南京大虐殺」のまぼろし』にこの「上申書」が紹介されていますので、負傷に関連する部分をご覧にいれます。

「上申書」のカナ文字の行は原文のママ、他の行は「要約」と筆者(鈴木明)が記しています。

(一) 被告向井ノ中支ニ於ケル行動

向井は富山部隊の砲兵中隊に所属。丹陽に向って前進中、12月2日迫撃砲弾 によって脚及び右手に盲貫弾片創を受けたため、後続の看護班に収容され、12月15日まで加療した。向井が、富山部隊に担架に乗って帰隊したのは15、16日だが、それからも治療を続けていたので、東京日日新聞にあるように、10日紫金山で野田少尉とも新聞記者とも会っているはずがない。

(二)(三)略

(四) 犯罪事実ノ無根ナル証拠、新聞記事ノ事実無根ナル証拠左ノ如シ

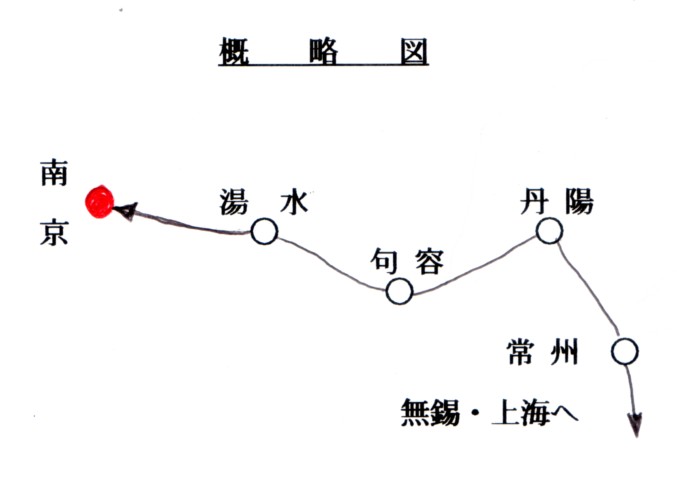

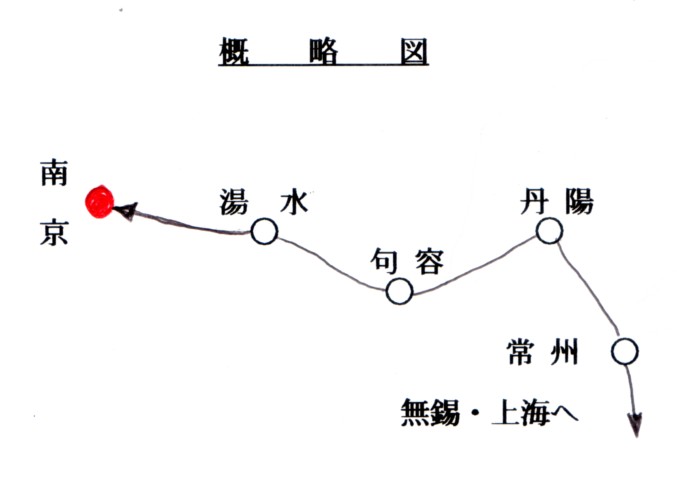

1、 向井は白許浦に上陸し、丹陽迄歩いて行き、丹陽から湯水まで担架で運ばれたので、その他の場所に行ったことがない。

以下、略〉

「上申書」によれば、12月2日、丹陽に向って前進中に負傷、15日まで加療、15、6日に担架に乗って富山部隊に帰隊したというのですから、10日(または11日)に向井少尉が「紫金山山麓」で浅海一男記者らに "武勇談" を披露できるはずがありません。紫金山は南京の東側に位置していますので。

また、昭和12年12月6日付、第3報(句容にて)には、

〈南京をめざす「百人斬り競争」の二青年将校、片桐部隊向井敏明、野田毅両少尉は、句容入城後にも最前線に立って奮戦、入城直前までの戦績は、向井少尉は89名、野田少尉は78名という接戦になった。〉

とありますから、浅海記者はここでも両少尉に会って、記事を書いたことになります(日本軍の句容入城は12月5日)。

となれば、向井少尉の負傷および時期を裏づける、確実な証言なり資料を提示できれば、記事は浅海記者らの創作という結論にならざるを得ません。

では、そのような証言なり、資料が提示されたのでしょうか。

③ 『私の中の日本軍』の説明

山本七平は以下のように書いています。

〈向井少尉とほぼ同じように行動していた衛生兵T氏の鈴木明氏宛ての手紙によると、向井少尉の負傷は事実で、そして負傷後の行動は、おおよそ次の通りと思われる。

この部隊はまず鎮江方向へ向い、湯水鎮を通り、紫金山へと向った。向井少尉は湯水鎮で部隊に復帰し、前後の関係でこの日は10日と思われるから、10日に彼が紫金山麓にいたとは思われず、この面からも「10日紫金山麓の両少尉の会合」は嘘である。・・〉

〈以上のほかにも、向井少尉につていの当時の関係者からのさまざまな手紙を鈴木明氏に見せていただいた。負傷し入院した彼に会ったという手紙、「俺は歩けるから」といって馬を降り、疲労困憊した部下をかわりに乗せていたという手紙、普通の市井の人で実に礼儀正しく、除隊すれば立派な紳士であったろうという手紙等々、・・〉

ご覧のように、10日紫金山における両少尉と記者の会合をウソと断じているのですが、その前提となる向井少尉の負傷を証言する証言者の実名がでてきません。 衛生兵Tの手紙からの直接引用もありません。また、『「南京大虐殺」のまぼろし』を見ても、衛生兵Tが誰かがわかりません。

これでは、衛生兵Tの手紙に本当に「負傷したのは事実」と書いてあるのか、さらにはTの手紙が実存するのかどうか、また他の手紙も実際にあるのかどうか、疑えば疑えなくもないのです。

手紙がないなどと私は疑っているわけではありません。ですが、法廷の場で、「(実物があるのかどうか)信用できない」などと突っ込まれれば、実物を提示しないかぎり説得力に欠けるのは避けられないでしょう。コピーでも危ないのです。

現に南京事件にかかわる東裁判(郵便袋事件)で、「中澤日記」という従軍した兵の日記の存否・真贋が問題になりましたが、裁判所は「コピー」の提出をもって「中澤日記」が存在するとは認定しませんでした。

そのうえ、後に見つかった向井少尉の部下であった田中金平の「日記」(行軍記録)というのがあるのですが、この「日記」に向井少尉負傷の記録がでてこないのです。ですから、直属上官の負傷が出てこない(戦友の負傷については書かれている)のはおかしいではないか、といわれれば、裁判官も少尉の「負傷は事実である」と判定しにくくなるでしょう。

この衛生兵Tの手紙の例は、「誌(紙)上論争」と「法廷論争」の違いの説明になるでしょう。

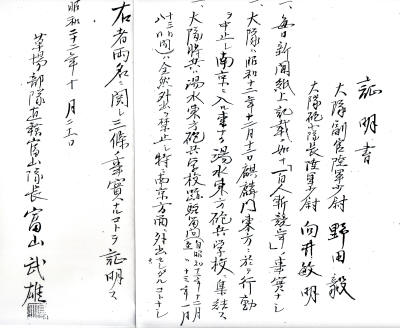

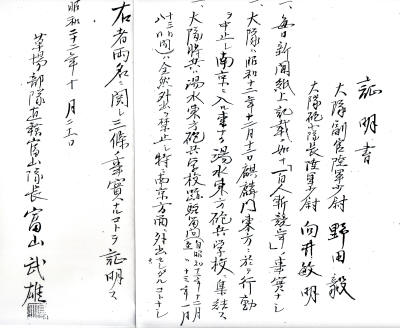

④ 富山大隊長の「証明書」

そうはいうけど、向井少尉の負傷を証明するものとして、富山武雄大隊長の「証明書」が残っているはず、とお考えの方も多いかと思いますので、これについて記しておきます。

この「証明書」は南京法廷に提出するために、向井少尉の実弟が富山大隊長に証言を依頼したもので、「証 明 書」(下写真の左側)、および「受傷証明書」(同右側)の2通が存在します。いずれも、昭和22(1947)年10月21日の日付で、「草場部隊直轄富山隊長」と肩書きがついています。

以下、要点をお目にかけます。

まず、「証明書」の方は、

〈一、 毎日新聞紙上記載ノ如キ「百人斬競争」ノ事実ナシ

一、 大隊ハ昭和12年12月12日 麒麟門東方ニ於テ行動ヲ中止シ 南京ニ入ル事ナク 湯水東方砲兵学校ニ集結ス

一、 (略)

右者両名ニ関し3條ノ事実ナルコトヲ証明ス〉

「受傷証明書」の方は、

〈大隊砲小隊長少尉 向井敏明

右ノ者 昭和12年12月2日丹陽郊外ニ於テ、 左膝頭部盲貫及右腕下膊部盲貫弾片創ヲ受ケ離隊 救護班ニ収容セラレ 昭和12年12月15湯水ニ於テ部隊ニ帰隊シ治療ス

右受傷証明書也〉

この2通の「証明書」、とくに後者の「受傷証明書」で向井少尉の負傷が証明されたと言えればよいのですが、そうはならないところに難しさがあります。

山本七平は次のように書いています。

〈私にとって最後まで一つの謎であったのは、彼(注、向井少尉)が「10日の会合」を否定するのは当然としても、なぜ上申書で「15、6日」に帰隊したと記したかである。彼はおそらく10日に湯水鎮で部隊に追いついたのだから、これをそのまま記しても10日の会合は否定できるはずだからである。ところがこれが富山部隊長の上申書「・・昭和12年12月15日湯水ニ於テ帰隊シ治療ス」と日付が合うので、これが偶然の符合なら、何かこの日付に根拠があるはずだと考えねばならなかったからである。これはどう考えても奇妙である。〉

そして「週刊新潮」は、この点について、

〈「12月2日負傷して15日まで帰隊しなかった」という向井少尉に対する富山隊長の証明書は " 偽造アリバイ"ということにもなりかねないが、これも元部下の生命を救うための窮余の一策だったのかも知れない、と記している。・・〉

山本は、向井少尉のいう12月15日の湯水鎮における帰隊はおかしいと解釈し、このため「15、6日」という向井少尉の「上申書」と、「15日」という富山大隊長の「証明書」の一致は逆に奇妙だといっています。

この点について、「週刊新潮」も"偽造アリバイ" という窮余の一策だっかもしれないとしています。

山本解釈について、さらに検討が必要と思いますが、このように「上申書」も「証明書」も、いつ負傷し、いつまで部隊を離れていたのかという肝心な部分に疑問が残ってしまうのです。

そこに、「富山大隊長が一小隊長である向井少尉の負傷について、どうして時期までこのように特定できるのか」として、根拠となりうる記録類があるのか、と問われればやはり返答に困ります。

実際のところ、向井少尉の直属上官の中隊長(このときすでに死亡)なら、記憶していたとしても不思議はないのかもしれませんが、大隊長が記憶していたとは少々考えにくい話です。

というような次第で、裁判官を説得するだけの少尉の負傷を証明するものが、やはり欠けていると思うのです。

(2) 詰めが甘くなった

『私の中の日本軍』の出版後、「百人斬り競争」は「完膚なきまでに論破された」などとする著名人(渡部昇一ほか)の論を見かけるようになったことは、既述したとおりです。

ですが、このことが もう一歩、詰めておくブレーキになったのではないでしょうか。具体的に言えば、両少尉と行軍を共にした戦友から、幅広く「証言」(もちろん手紙、文書のような形で)をとっておくべきだったのです。またそうすることが「虚偽証言」を防ぐことにも通じたはずなのです。これは決して後知恵ではありません。

ですが、論争が決着ずみとなれば、だれが手間ひま(それとお金)のかかる調査をするでしょうか。また、調べたところで2番煎じ、3番煎じとしてしか見られないでしょうから、発表手段があるかどうかもおぼつきません。

『「南京大虐殺」のまぼろし』のなかで、著者・鈴木明は次のように書いています。

〈僕は片桐部隊生残りたちの連絡をとっている京都の滝本氏に依頼して、

昭和12年12月前後に向井少尉と行動を共にした人の消息を知らせてほしいと頼んだ。

しかし、当時の将校たちは殆ど散ってしまったか、他界してしまっており、

更に「行動を共にした兵」を見つけるに及んでは、それこそ海浜で落とした1円玉を探す作業に等しかった。〉

この表現、大げさというより間違いだと思います。昭和12年当時、かりに25歳で従軍していたとすれば、この本が出版された昭和47年といえば35年後のことですから、下士官、兵のほとんどは60歳そこそこのはずです。また『私の中の日本軍』は昭和57年の発行ですから70歳前後のはずで、まだかなりの生存者が期待できたし、詰めの調査は十分に間に合ったずなのです。

① 望月 五三郎「証 言」

「百人斬り競争」は事実であるとする被告側の証拠として提出されたもので、第3大隊第11中隊の兵として従軍した望月五三郎の著わした『私の支那事変』(私家版、1985年)です。とにかく、以下の文をお読みになって下さい。

〈常州へと進撃する行軍中の 丹陽附近で大休止のとき、私は吉田1等兵と向い合って雑談をしていると、突然うーんとうなって腹をおさえながらうずくまった。流弾にあたったのである。(3行略)

このあたりから野田、向井両少尉の百人斬りが始るのである。野田少尉は見習士官として第11中隊に赴任し我々の教官であった。少尉に任官し大隊副官として、行軍中は馬にまたがり、配下中隊の命令伝達に奔走していた。

この人が百人斬りの勇士とさわがれ、内地の新聞、ラジオニュースで賞賛され一躍有名になった人である。

「おい望月あこにいる支那人をつれてこい」命令のままに支那人をひっぱって来た。助けてくれと哀願するが、やがてあきらめて前に座る。少尉の振り上げた軍刀を背にしてふり返り、憎しみ丸だしの笑ひをこめて、軍刀をにらみつける。

一刀のもとに首がとんで胴体が、がっくりと前に倒れる。首からふき出した血の勢で小石がころころと動いている。目をそむけたい気持も、少尉の手前じっとこらえる。

戦友の死を目の前で見、幾多の屍を越えてきた私ではあったが、抵抗なき農民を何の理由もなく血祭にあげる行為はどうしても納得出来なかった。

その行為は、支那人を見つければ、向井少尉とうばい合いする程、エスカレートしてきた。

両少尉は涙を流して助けを求める農民を無惨にも切り捨てた。支那兵を戦斗中にたたき斬ったのならいざ知らず。この行為を連隊長も大隊長も知っていた筈である。にもかかわらずこれを黙認した。そしてこの百人斬りは続行されたのである。〉

望月五三郎が11中隊の兵として従軍したことは、まず間違いありません。

となると、「望月証言」の真贋が判決に決定的な影響をおよぼすことでしょう。この項は、「百人斬り競争」を論ずるのが目的ではありませんので、望月証言についての言及は避けますが、上記の証言は「創作」だと私は思います。ただ、この本には約200ヵ所の誤りがあるとの原告側反論がでていることを付記しておきます。

この本が出たのは1985年ですが、「あとがき」に「幸いにして山本重一君、水口浩一郎君の資料と記憶、助言をかりて、・・」とあることからも、この時点でも少なからず生存者がいたことをうかがわせます。

つまり、生存者からの「証言」を得るために、戦友会(戦友会がなくても数人規模の戦友の集まりはかならずあったはずです)などに接触できていれば、この種の「証言」を未然に防ぐことができたはずなのです。

そして、向井少尉の負傷を反論の余地がないように立証できていれば、「望月証言」のようなものがかりに出てきても、逆にどうしてこのような創作が出てきたか、興味深い研究材料になったはずです。

以上のことから、結論めいたことをいえば、やはり「百人斬り競争」のこれまでの論証は、「誌(紙)上論争」には十分であっても、「法廷論争」に十分、耐えうるほど強固なものではなかったことをあらためて第1審の判決が示しているのだと思います。

誰のせいというのではありませんが、やはり、詰めが甘かったといわざるを得ません。ですから、裁判に訴えたことを新聞で知ったとき、上記の「衛生兵T」の手紙を入手することなどを含めて、相応の準備が出来ているかに不安を感じたために、瞬間的に「大丈夫なのかな」と思ったわけです。

② 判決文より

ここで、2005年8月23日に言い渡された東京地裁の判決文から当該部分を紹介しましょう。

・ 向井少尉の負傷について

判決文は以下のとおりです。

〈しかしながら、前記認定事実によれば、両少尉の弁明書面や冨山大隊長の証明書は、いずれも南京軍事裁判になって初めて提出されたものであり、この点に関して南京戦当時に作成された客観的な証拠は提出されていないこと、向井少尉が丹陽で負傷し、離隊しているのであれば、向井少尉の直属の部下であった田中金平の行軍記録に当然その旨の記載があるはずであるにもかかわらず、そのような記載が見当たらないこと、犬飼総一郎の手記には、向井少尉の負傷の話を聞いた旨の記載がなされているものの、その具体的な内容は定かでないことなどを照らすと、 向井少尉が丹陽の戦闘で負傷して前線を離れ、紫金山の戦闘に参加することができなかったとの主張事実を認めるに足りないというべきである。〉

ご覧のように、向井少尉の負傷自体も認めていないような判決になっています。

・ 望月五三郎「証言」について

〈また、当時野田少尉を教官として同少尉と一緒に従軍していたという望月五三郎は、・・その著作物において、野田少尉と向井少尉の百人斬り競争がエスカレートして、奪い合いをしながら農民を斬殺した状況を述べており、その真偽は定かでないというほかないが、これを直ちに虚偽であるとする客観的資料は存在しないのである。〉

真偽は定かでないが虚偽とも言えない、ということなのでしょう。

当時の軍隊について、とくに知識なり、皮膚感覚を持っていないとなれば、上記のような判断がでてくるのは、ある程度予測はつきます。ですから、判決文のここかしこに、このような論法が顔を出してきています。

例えば、「百人斬り」は「据えもの斬り」だと被告・本多勝一は主張しているのですが、鵜野晋太郎という人物が自ら10人近い「捕虜据え者斬り」を行ったとする「手記」(「日本刀怨恨譜」)を主要な根拠にあげています。

鵜野は中国戦犯の1人ですが、1937(昭和12)年当時は18歳で内地(日本国内)にいたというのですから、この問題と無関係のはずなのです。

ですが、この「手記」ついて判決文は次のように言っています。

〈その真偽のほどは定かでないというほかないが、

自身の実体験に基づくは話として具体性、迫真性を有するものといえ、

これらを直ちに虚偽であるとまではいうことはできない。〉

そして、判決の骨子も同様な論法をもって、原告の請求は棄却されました。もう少し、ましな判決を期待していたのですが、甘かったようです。

〈・・連載記事の行軍経路や殺人競争の具体的内容については、

虚偽、誇張が含まれている可能性が全くないとはいえないものの、

両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が、

何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である。〉

―2006年4月9日より掲載―

⇒ 三光政策の村

⇒ 総 目 次 へ

一方の向井少尉は歩兵砲の小隊長でした。歩兵砲(左写真)は最大射程距離約2800メートルで、主な目的は 敵の機関銃(有効射程距離・数百メートル)を破壊、制圧することにありました。ですから、最前線にある味方の歩兵部隊(機関銃隊を含む)の後ろに位置し、最前線の敵を叩くというわけです。

一方の向井少尉は歩兵砲の小隊長でした。歩兵砲(左写真)は最大射程距離約2800メートルで、主な目的は 敵の機関銃(有効射程距離・数百メートル)を破壊、制圧することにありました。ですから、最前線にある味方の歩兵部隊(機関銃隊を含む)の後ろに位置し、最前線の敵を叩くというわけです。 「報道の偏向」とは実に恐ろしい ことである。

「報道の偏向」とは実に恐ろしい ことである。