― あまりにばかばかしい ―

⇒ 私見「100人斬り競争」裁判

「百人斬り競争」が事実であると考える日本人は、実はほとんどいないのではないかと思っています。

現に、歴史学者・ジャーナリスト・研究者で、「百人斬り競争は事実である」と公言する人はいまや何人いるでしょうか。「朝日」「毎日」の記者の大多数だって、口には出さなくても内心、信じていないのだと思います。ですから、この問題で口を閉ざしているのでしょう。

一例をあげます。

毎日新聞社が発行した『昭和史全記録』(1989年)は、年代ごとの記事および解説を載せた1300余ページにおよぶ大著ですが、1937( 昭和12)年のところに、毎日新聞の前身である「東京日日新聞」の記事を引用し、

〈この記事は当時、前線勇士の武勇伝として華々しく報道され、

戦後は南京大虐殺を象徴するものとして非難された。

ところがこの記事の百人斬りは事実無根だった。〉

と記しているのです。

この書の発行に関わった毎日の記者や関係者が、「百人斬り競争」など信じていなかった証左でしょう。

ですが、朝日新聞社、毎日新聞社という組織体になると、話がまったく違ってきます。毎日新聞社は「百人斬り競争」を「事実である」と裁判で強弁しています。

「百人斬り競争」というのは、1937(昭和12)年12月、「南京を落とせば日本の勝利が決まる」と日本人のほとんどが考えていた南京攻略戦の最中に、2人の将校がどちらが先に100人の敵を斬るか、競争したというのです。この話は「東京日日新聞」(現、毎日新聞)に4回にわたって報じられました。でも、ほかの新聞が報じなかった点は留意すべき事です。

下の画像(1937年12月13日付け)は競争の結果をつたえるもので、第4報にあたります。見出しにある通り、向井少尉が106人、野田少尉が105人を斬るというレコードを作り、さらに延長戦に入ったというのです。紙面はこうもつたえています(新かな、改行等も筆者)。

〈・・・向井少尉が「百人斬りドロンゲーム」の顛末を語ってのち、

「知らぬうちに両方で百人を超えていたのは愉快じゃ。

俺の関の孫六が刃こぼれしたのは一人を鉄兜もろともに唐竹割(からたけわり)にしたからじゃ。

戦い済んだらこの日本刀は貴社に寄贈すると約束したよ。

十一日の午前三時、友軍の珍戦術、紫金山残敵あぶり出しには俺もあぶり出されて、

弾雨の中を「えいまヽよ」と刀をかついで棒立ちになっていたが一つもあたらずさ。

これも関の孫六のおかげだ。」

と飛来する敵弾の中で百六の生血を吸った孫六を記者に示した。〉

この記事、どう思いますか。「弾雨のなかで棒立ちになる」なんて、馬鹿なことをするわけがありません。弾にあたれば命にかかわるのですから。もっとも、塹壕から体を乗り出して、「あたるわけがない」と大見得をきったところ、弾があたって大怪我をした将校の話を読んだことがあります。兵隊たちは陰で嘲笑したとのことです。

当時はこの種の報道が多かったのです。こんなこと、図書館に2,3日も通って、この頃の新聞を見れば簡単にわかることです。戦意昂揚記事とは、どこの国でも似たようなものなのかもしれません。

ですが、この記事が証拠となって、戦後の「南京軍事法廷」で有罪とされ、両将校が刑死したことはご存じのとおりです。

すでに当時、この記事に苦言を呈した評論がありました。

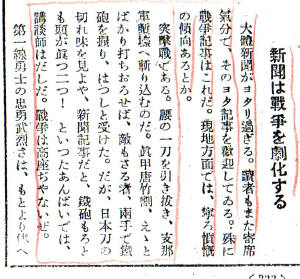

「文藝春秋」(1938=昭和13年2月号)に「新聞匿名月評」というコラム欄があります。「新聞動員未し」という標題のなか、「新聞は戦争を劇化する」の小見出しをつけて、以下のように記します。

〈大体新聞がヨタリ過ぎる。

読者もまた寄席気分で、そのヨタ記事を歓迎している。

殊に戦争記事はこれだ。現地方面では寧ろ憤慨の傾向にあるとか。

突撃戦である。腰の一刀を引き抜き、支那軍塹壕へ斬り込むのだ。

真向唐竹割、えヽとばかり打ちおろせば、敵もさる者、

両手で鉄砲を握り、はっしと受けた。

だが、日本刀の切れ味を見よや、新聞記事だと鉄砲もろとも頭が真っ二つ!

といったあんばいでは、講談師はだしだ。戦争は高座じゃないぜ。〉

掲載時期と内容から、東京日々の「百人斬り競争」 記事を意識して書いたのは明らかでしょう。

まさに「新聞は戦争を劇化する」であって、明らかにヨタ記事をたしなめていたのです。

当時の人は誰もが分かった上で、寄席気分で記事を楽しんだのでしょう。なにせ、戦勝また戦勝で、負ける気遣いは必要なかったのですから。

それが今日では、大の大人が事実だと言い張るコッケイな事態になっているのです。近頃はあまり使わなくなりましたが、「講釈師、見てきたようなウソをつき」とは私の年代でもよく言っていたものでした。

要するに「百人斬り競争」など、当時だって戦場経験のある人はもちろん、少し見る目のある人なら民間人だって信じやしなかったのです。

ところが、1971(昭和46)年になって、朝日連載「中国の旅」でまたぞろあらわれました(上写真)。

「事実であるはずがない」と数々の反論がありながら、朝日新聞社、毎日新聞社は社ぐるみでいまだに事実だと言い張っているのです。センセイショナルな劇画の世界を事実だと言い張る、戦時の昔も今も、新聞は変わっていないのだと思わざるをえません。

もっとも、本多勝一記者は戦闘中の出来事ではなく、捕虜を殺害する、つまり「据えもの百人斬り」だったと話を変えています。

ろくな根拠を示さないこと、いつもの通りです。

「中国の旅」連載後、さっそく反論がでました。

第1弾が『「南京大虐殺」のまぼろし』(鈴木明、文藝春秋、1973)で、月刊誌「諸君!」に連載されたものでした。

しばらくおいて、山本七平が自らの軍隊経験を軸に『私の中の日本軍』(文藝春秋、1975)を著し、克明な反証がなされました。

これで話が決着したはずなのですが、相変わらず『中国の旅』(朝日文庫)は大手を振って書店に並び、その影響力を持ちつづけています。

刑死した2将校の遺族が原告となって、朝日新聞社、毎日新聞社、本多勝一・元朝日新聞記者らを相手に、名誉棄損の訴えを東京地裁に起こしました。判決はこの2005年夏頃と聞いていますので、一段落したところで、少し違った角度から報告したいと思っています。

一言つけ加えます。「朝日」「毎日」「本多」のいずれも、「百人斬り競争」は事実だと主張しています。そこで問いたいのです。

主張内容(具体的には、裁判所に提出した「準備書面」など)を朝日、毎日の幹部は一度でも読んだのですか。読んだうえでなお、この裁判をつづけることに、新聞社幹部として、また個人として、心の痛みを感じないのですか。公明正大な行為と胸を張れるのですか。

新聞が公器であり、一般の営利事業と違うところにその存在理由があると考えるなら、裁判が「真実追究の場」であることを少しは考えるべきでしょう。

とくに、朝日新聞社の主張、あれは一体何ですか。ただ、なり振りかまわず、有利に働きそうな新聞記事、証言などを捜し出してきて、「ああいえば、こういう」式のこじつけをくりかえす。当時の軍隊の常識などそっちのけにして。こうまでして過去の日本軍と日本人を悪くいう本当の理由はどこにあるのですか。単なる保身ですか。それとも勇気がないのですか。

そりゃあ裁判官だって、軍隊の経験がないのですから、当時のことを知らないでしょうし、基礎的な知識だって怪しいものです。ことによると、あなたがたに有利な判決がでる可能性もないとは言えないでしょう。ですが、あなたがたの主張のほとんどがこじつけです。

この裁判を横目に見ながら、あらためて確信しました。この新聞社がみずからの手で、誤報を正すなど、期待する方がおめでたいのだということを。

(注) 以上は2005年の初めに書いたもので、当初からこのHPに掲載していますが、以下の判決によっても書き直す必要はないと思っています。

東京地裁 原告側請求をすべて棄却

―原告側、控訴へ―

2005年8月23日、東京地方裁判所は「百人斬り」訴訟について、

「 記事に虚偽、誇張が含まれている可能性が全くないとはいえないが、

新聞記者の創作とまで認めるのは困難 」

などとして、原告側の請求をことごとく退ける判決を下しました。原告側の完敗といっていいでしょう。

同日付けの朝日新聞から摘記しますと、

〈原告側の「死者への敬愛追慕の情を侵害した」との主張について、判決は「表現行為が違法となるのは『一見して明白に虚偽』である場合」との基準を示したうえで、記事は「両少尉が百人斬り競争の話をしたことがきっかけで掲載された」などと認定。「本多氏が論拠とした関係者の著述なども一概に虚偽とはいえない」などとして、書籍の記述が「一見して明白に虚偽だとはいえない」と判断した。

原告側の「死者や遺族の名誉を毀損した」との主張についても、「死亡によって名誉などの人格権は消滅する」「記述は遺族の生活状況などについて言及していない」などとして退けた。〉

産経新聞(左画像)の方は、「これが表現の自由か」などと見出しに掲げ、この判決に対して強い不満を示していることが読み取れます。また、主張(社説)欄で「史実の誤り広げかねない」として、判決に異議を申し立てます。

また、記事には「本多勝一氏の話」として、以下の談話を掲げています。

「判決は全く当然の結果だ。原告側はこの事実を否定することで、南京大虐殺や中国侵略そのものを否定しようとしたが、訴訟でかえって歴史的事実が固められたという感謝すべき一面もある。ただし、つまらんことで時間をつぶされたことには怒っている」

この判決にいろいろとご感想をお持ちでしょう。私自身、「百人斬り報道」は、間違いなく軍部、世論に迎合した戦意昂揚の虚偽報道だと断じます。

いずれにしても、東京高裁で争いがつづきます。

―2005年9月12日 追記―

東京高裁 原告側控訴棄却

―原告側、上告へ―

2006年5月24日、控訴審判決が東京高裁であり、遺族側(原告側)の控訴を棄却しました。

産経新聞(5月25日付)によると、石川善則裁判長は、「百人斬り」の記事について、

〈一審で「疑問の余地がないわけではない」とした部分を 「信じることはできず、甚だ疑わしいものと考えるのが合理的」と変更。真偽について疑いを強める判断をした。〉

とし、一方、〈「二将校が記者に話したことで記事が作成された」と認定。「(記事が)全くの虚偽であると認めることはできない」として〉、原告の訴えを退けました。

事実関係については、「甚だ疑わしい」 というのですから、一歩前進したのでしょう。

控訴審は同年2月22日に開かれましたが、証人尋問なども採用されないままでスピード判決となりました。この間、裁判官忌避の申し立てもあったと聞いていますが、却下されたとのこと。

遺族側は最高裁での判断を仰ぎたいとしています。

―2006年 5月31日 追記―

最高裁、原告側上告棄却

― 裁 判 終 了 ―

2006年12月22日、最高裁第2小法廷は、遺族側の上告を棄却しました。これにより、1,2審の判決が確定したことになります。

―2006年12月28日追記―