�\�ߕ��A���e������\

�ˁ@�� �� ��

�@�����܂ł����ɂȂ��āA���{�R�͓��~���E�ߗ����قƂ�ǂ��E�Q�����Ƃ��l���ɂȂ�����������܂���B

�@�������Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B�����ł͎ߕ��܂��͎��e������̂����A��\�I�ȂQ������Ă����܂��B

�@�싞��̓�����畺��i�߂���P�O�R�i��U�A�P�P�S�t�c��j�́A�����R���w�Ƃ���ꂽ��W�W�t���h�䂷�錘�w�̈�ł����J�ԑ�������̌�ɔ����A�P�Q���P�Q���ɂ͂͂₭����ǂɔ���܂����B

�@���ؖ傪���̌�̎���ɂȂ�܂������A�������e�J�����āA�������ן̉͂�S�M�œn��A��ǂ�o��͂��߂�Ȃǂ������߁A�P�Q���̗[���ɂ́A�W�W�t�͏���ւƑދp�ɒǂ����܂�܂����B

�@��U�t�c��͂��J�ԑ�Ŏ��͂������Ă����P�Q���P�O���A�ō����ɂ�������S�T�A���i�������j�́A�G�̑ޘH��f���߂ɁA��̐����A�܂��ǂƗg�q�]�̊Ԃ�˔j���A���ւɌ������悤�������܂����B

�@

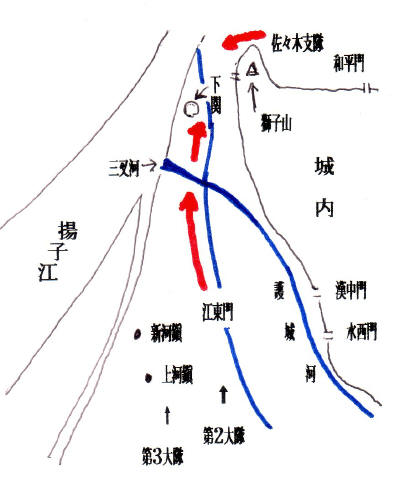

�O���͕t�߂̊T���}

�@��ǂƗg�q�]�̊Ԃ͎��n�тŁA��R�������������͒��A�V�͒������ɁA��Q������E�����ɂȂ��Ăقڕ��ĕ���i�߂܂����B��R����͂P�Q���P�R�����A��͒��A�V�͒��œ쉺���Ă����G�̑�R�i��V�S�R�c���T�P�t�{�T�W�t�j�Ƒ����A��������܂ނS���Ԃ̌���̖��A�j�������Ƃ͂��łɋL���܂����i�˂S ��V�͂̐퓬�j�B

�E�@�O���͂̐퓬

�@����̑�Q����i���F ���v�����j�͍]������́A�G�ƌ��A�r�����Ȃ���O���͂ւƌ������܂����B���Ȃ݂ɁA�]����́u�싞�s�E�L�O�فv�������Ă��鏊�ł��B

�@�싞��̓쑤���͂��悤�ɗ������͂͗g�q�]���番�����܂����A���̕��������t�߂ł͎O���͂ƌĂ�ł����悤�ł��B�O���͉͂��ցi�V���[�J�� �j�̓��P�L�����X�̂Ƃ���ɓ�����A�����œ쉺���Ă��������R�̑啔���Ƒ������܂��B

�@�����R�͕t�߂̕����A���邢�͎O���͂̓�݂ɂ������q�Ɂi�哯�˕����i�j�ɂ��Ă�����Ȃǂ��āA�җ�ȏe���𗁂т��Ă��܂����B���{�R�͏\�]���̎��҂��o���Ȃ�������ށA�G�͉j���Ȃǂ��ĎO���͂�n��A�k�Ɍ����ēP�ނ��Ă����܂��B

�@�O���͂̑����̈�����̂ɂ��āA���F ���v�����͉�z�L�w�lj��x�i���ƔŁA�P�X�V�T�N�j�̂Ȃ��ŁA�u ���Q�O�āi���[�g���j�̃N���[�N�͒����S�`�T�O�Ăɂ킽��A�܂������G�̎r�̂��Ȃ��Ė��߂��A�����ł킽��Ƃ�����ς�悵���v�Ɛ퓬�̌������������Ă��܂��B

�E�@��ʂ̓��~��

�@�O���͂�n������Q����́A�r���A��R���邱�ƂȂ��P�S���̌ߑO���A���ւɓ������܂��B

�@�k������i�R���Ă������X�؎x���̉��֓�������э]�݁A�]��|���͑O���̂P�R���ߌ�ł�������A��R����͉��ւ̓�n��ɒ������̂��낤�Ǝv���܂��B

�@��R����������Ŗڂɂ����̂́A�L���t�ɂ��ӂꂽ�������������̂ł��B���̍L�ꂪ���ւ̂ǂ����͓���ł��܂��A���ւɂ͍L��ƌĂׂ�悤�ȏꏊ���������������悤�ł��B

�@�u�����炵���҂�T�������ďW���𖽂���Ƃ��ƂȂ��������B���̐��A�T�`�U���A�������낳���Ď��͂��x������ƁA���ꂩ��ǂ�Ȃ��Ƃ�����邩�Ǝv�����̂ł��낤�B���ǂ��ǂ����\��̎҂����������v

�@�Ƃ����܂�����A�b�����Ƃ��Ă���ʂ̓��~���ł����B�������u���Ƃ��Ƃ��ۍ��v�Ɛ��F������͏�L�w�lj��x�ɏ����Ă��܂��B

�@�����炭�A�����悤�ɂ������ӂ����肾�������߁A���畐����̂Ă�Ȃǂ��āA�L��ɂ��ނ낵�Ă����̂ł��傤�B

�@�O�c �g�F�����i��V�����������j�́u�w�����L�v�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă��܂��B

�@�q�����A�U�������擪�ŁA���悢�扺�ւ��ƃn���L�b�čs������A�G�̓z�A�������Ȃ��������������č~�Q���B�E�E�������擪�ŎR�j�̍s�s�����Ƃ��낪�A���̗����͒����������⋏��̉��̂��āA�܂�ō��R�̂悤�ɏW���Ă����ŁA�ʖ�ɁA�R�{��т��u�e���̂Ă�v�Ɖ]�킹��ƁA�����܂��e�⌕�̎R���o����L�l���B

�@�n�ɏ���Ă��邤���̑�������]���̂��������낤�ˁB����������Ăɔ��肵����B���̐S���͂ǂ��]���̂��낤�ˁA�ǂ����킢���ςA����ŎE�����S�z�͂Ȃ��Ɖ]���Ƃ��낶�Ⴉ���B�E�E�@�r

�@���̘b�͑O�c���т����ځA�ڌ��������̂ł͂Ȃ��A�����E��V���������O�c���тɌ�������ƂƂ��ċL���Ă���܂��B

�E�@�߁@��

�@���̑�ʂ̓��~���ɂƂ�����Q����̑Ή��́A�ȉ��̂��̂ł����B

�@�O�c���т̐w�����L�i�w�싞��j �����W�P�x�j�ɂ́A

�q�R�{��т����������Ƃ�B�u�N�B�͗ǂ�������B�R���A�����킢�͏I�����B��݂����ǂ����ɂႢ����B

�Ӊ�Α����͂悤�����ɂႢ���A�N�B���E�ȏ����ɂ͉��O�͂Ȃ��̂��B

�X�~��������̂ČL�i����j���Ƃ�A�V�����V���a�̌��݂ɓ��������B

�E�E�����������e�⓯�E�����̐l�B�̑҂̋��ɋA��A���a���Ƃ���ǂ��悤�ɂ����܂��B�T���o�v�Ɖ]���B�r

�@�Ƃ���܂��B���������R�{��т͑�U�������E�R�{ ���l����̂��Ƃł����B

�@���̕ߗ��ɂ��āA���F������̉�z�L�ɂ́A

�@�u���ꂱ�ꂵ�Ă��邤���ɁA��������P�U�t�c���i�o���Ă����B�܂��A�]��ɂ͐��ǂ̋쒀�͂��k�q���Ă����B�Зe���X�ƒ������A���̏�g���̈ꕔ���㗤���Ă����B�܂���A�g�]����ɉ������ďh�c���ׂ��h�A�����߂ɐڂ����̂ŁA��P�U�t�c�ɐ\���p���Ō�ނ����v

�@�O�c���т����l�Ɂu�E�E���̖c��ȕߗ����������肻�̂܂܁A���Ƃ��痈���X�t�c�i�P�U�t�c�̌��j�ɓn���āA�������ƋA���ė����B�Ƃ������v�Ɠ��L�ɏ����Ă��܂��B

�@�����āA�����ǂ���ɑS�����ߕ����ꂽ�̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���ł��B�ߕ����ꂽ�������͐��\�l�A���邢�͂P�O�O�l�قǂɕ�����A�������������ւ𗣂�܂��B���̑����͏M�E�������𗘗p���ėg�q�]��n��A�c��̑����͓���i���Ε��ʁj�ւƌ��������悤�ł��B

�@�����A�������ɁA�r���A�܂����{�R�ɕߗ��ɂȂ�A�E�Q�ɂ��������Ⴊ����܂����B

�@��������������c�i�S�O�`�T�O���܂��͂P�O�O�����j���]����t�߂܂ŗ����Ƃ��A��R����ɕ߂܂�A�쑗����邱�ƂɂȂ�܂����B�O�c�g�F���т̐w�����L�ɂ��A�r������쑗�ɓ��������̂��A���܂��܋����킹���y�т̈��������Q���[���������Ƃ����܂��B

�@���n���痈������́u�t��C���̕�[���v�ɂ��̂悤�ȔC�������Ă������̂́A�u�܂��������̂��ˁv�ƂȂ�܂��B

�q�����͂ق�̋͂��Ȃ��Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B���������̂ŁA���������t�S�C�œ��s���Ă������{�����A

������Đ�����ɗ����邩���邩�����炵���B�������܂���ɁA�{�邩�@�����������Ɍ��܂��Ă���B

���ꂽ�ߗ����h�b�ƕЂ����Ɋ��B�܂����₻���ɋ����x�����˂Ƃ��B

�E�E�p�j�b�N�i���Q�j���N���āA�ߗ��͓����o���B�u�����A������v�A���C����B

�u�ߗ��͓������ȁv�u������̂͌��āv�Ɖ]�����ɂȂ����ɈႢ�Ȃ��B�͂��̌���ő�S������N�����̂��Ɖ]���B

��R��������������͌��{���������͂��̂܂�A�܊p���~�����ۍ��̕ߗ��̓���ɉ������\�s��

���Ƃ��ى��o���Ȃ��A���Ƃ������B�����邱�Ƒ����c�R�̖ʖڂ����Ă��鎸�ԂƉ]�킴��Ȃ��B�r

�@�O�c���т̂��̋L�q�́A����������b�Ƃ��ď����Ă��܂����A�قڎ����Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ɁA���~���A�ߗ����ߕ���������A�u�͂��̌���v����N�������S�����Č��{����������A�܂������鎖�Ԃ��u�ى��ł��Ȃ��v�u�c�R�̖ʖڂ����Ă��鎸�ԁv�ƍl�������Z���������Ƃ́A���{�R�̗ǎ��̖ʂ���������ł��傤�B

�@����������E��P�U�t�c���̐w�����L�i�P�Q���P�R���j�Ɏ��̉��肪����܂����i�Čf�j�B

�q�R�@��ɓ���Ēm�鏈�Ɉ˂�āA���X�ؕ��������ɂď����������̖�P���T��A������ɉ��������̂P�������������������̖�P�R�O�O�A������ߖ啍�߂ɏW����������̖�V�A�W��l����A�Ȃ����X���~������

�@�S�@���̂V�A�W��l�����Еt����ɂ͑�����Ȃ鍈��v���A���T�����炸��ĂƂ��Ă͂P�O�O�A�Q�O�O�ɕ����������A�K���̃����ɗU���ď�������\���Ȃ�r

�@���̂V�O�O�O�`�W�O�O�O�l�̓��~�������̌�ǂ��Ȃ����̂��A���L���������Ă���悤�ɎE�Q�i���Y�j�����Ƃ��鑤�A���̂��m�F����Ă��Ȃ��A�E�Q�����Ƃ��鎑���A�،����Ȃ��Ȃǂ̗��R����E�Q�͂Ȃ������Ƃ��鑤�A�����̊Ԃł��܂��܂ȋc�_������܂����B

�@�����ł́A�����̓˂����킹�Ȃǂ̌������i�݁A�E�Q���͔ے肳�ꂽ�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�E�@�P�������ē��~

�@�܂��A��ʂ̓��~���ɂ��Ăł����A��O�Ɏs�̂��ꂽ�w�����W�x�i���瑍�ĕ��ҁA�P�X�R�X�����a�P�S�N�j�Ɏ��̉��肪����܂��̂ŁA�������������B

�@�@�u�P�Q���P�R���P���A��ߖ���t�߂ɖ�T��̓G��P��������A���b�p�𐁑t���A�ĎO�ˌ������݂�����A�W���R�����i�R�A����萬��j�y�ё�P�����P��̗͓��Ɉ˂茂�ނ����A���̈ꕔ�͓����ɁA��͖͂k���ɉ��A�E�E�v

�A�@�u�P�Q���P�S���W���AꟉ������̗g�V�R�A�V���i�U��d�C����P������́j�ɖ�Q�A�R��̓G�����P�A�P�Q�����A��V�疼��Ꟊ���t�߂ɂē��~����v

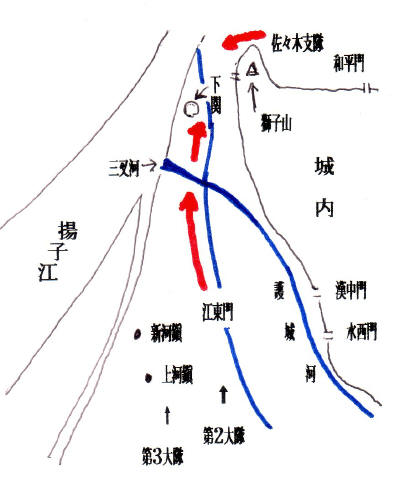

Ꟊ���A��ߖ���t�߂̊T���}

�@���̂悤�ɁA��ߖ���AꟉ���t�߂ɂ��������{�R���P�����̂́A��U�U�R�i�P�T�X�t�A�P�U�O�t�j�A��W�R�R�i�P�T�S�t�A�P�T�U�t�j�ŁA�P�Q���锼�ɏ�����瑾������ďW���n�i�J���t�߁j�Ɍ�������c�ł����B�r���A���������⑼�̕�������������Ƃ���A�����͂Q���Ƃ�������啔���ł��B

�@�P�Q���P�R���ߑO�P���A���̑啔���̏P���������{�R�́A�Ɨ����d�C���P�T�A���A�W���R�����i�e�t�c����W�߂��R�����j�ł����i��L�̇@�j�B

�@���Ƃ��Ɛڋߐ�Ɏア�d�C�����ł��������߂ɑ���ƂȂ�܂������A�����҂��o���Ȃ�����A�Ȃ�Ƃ��G�������܂��B

�@�я� ��E��C�h���R�Q�d���͓��L�ɁA

�q�W���R���͖{���ߑO�P�����A�G�̔s�c����R��ƏՓˁA�V�����܂łɌ��ށA

�䂪�����V�O�A�n�̑��Q�Q�O�S�A�G�̈�����̂͂V�O�O�����炸�A�E�E�r

�@�Ƃ���̂́A���̐퓬���w�����̂ł��傤�B

�@����Ƃ͕ʂɁA�P�R�����U�����A���ւɋ}�s���鍲�X�؎x���i�R�W�A�R�R�A���j�����̈�c�̏P�����܂����B

�@�ߑO�U���Ƃ����̂́A�x���ɑ����ւ������悤���߂��o�������Ƃقڈ�v���܂��B�x���́u�����v�i�P���͖�S�L���j�ɂ킽���ĐL�тĂ������߁A���ʂ̂��������ōU�����邱�ƂɂȂ�܂����B

�q�����A�����A�������ɂ��������ɂ����ɚ삵���G���ł���B

�ޓ��͎����R���ɍ݂��������t�̕��ŁA���H���킪�x���̊Ԍ��ɋ��߂āA������ďo�����̂ł������B

�e���̊ԂɁA�{���l�����畷�����Ă���B�v

�i���X�ؓ��ꏭ�����L�A�Čf�j

�@�Ƃ���悤�Ȑڋߐ�ŁA�����\�ƒ�]�̂���`�F�R���y�@�֏e�����ɍ\�����G�́A�u�����������T�A�U�S�ꏊ�ɂȂ��āv�����Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȑ퓬�͊e���ʁA�e���ŌJ��Ԃ�����܂����B�������A�������ɓG�̕����͕��A�ꕔ�͗g�q�]��n��A�܂��ꕔ�͓���ւƌ��������Ƃ���܂��i�������P�U�O�t�u�퓬�ڕ�v�ɋL�q����Ă���Ƃ̂��Ɓj�B

�@�P�Q���P�S�������A��ߖ������P�ނ�����c�ł��傤���AꟉ������̗g�V�R�ɂ������Ɨ��U��d�C�������U�����܂��i��L�̇A�j�B

�@���̍U���̖͗l�A�Â����~�̗l�q���A��c ���v�����i�Ɨ��U��d�C����Q�����P�����j�͎��̂悤�ɏ،����܂��B��c���т͊ϑ������Ƃ��āA�C���~������n����P�L�����ꂽ�g�R�i�W����T�O���[�g���j�Ɋϑ�����݂��A�ϑ��C���ɂ��܂��B

�q�i�P�S���j�ߑO�W�����A�q�����ɍs���Ă݂�ƁA�����Ȃ���A

�g�R�Ɍ������Đ������瑱�X�ƓG�̑啔�����o���Ă��܂��B

�������ɕ���ƁA�������́g�F�R�ł͂Ȃ����h�Ƌ^�����قǂł����B

�E�E�����͕�n�𗘗p���āA�ڋ߂���ꕔ�̓G�Ƒ����܂����B

�₪���F�R�������� �����B���A�G�͗͐s���A

������g���Đ��ߍ����~���Ă��܂����B���̍s���͋ɂ߂Đ��R�Ƃ������̂ŁA���ɐ�ӂ͑S���Ȃ��A��肠����

���H�̉��̓c�ނɏW�������āA�����������܂����B�����̓G���͋��Ɂu��s�h�q�������v�̕z�Ђ�D�����Ă��܂����B

�@�ؗ��̐�����P���i���̂��Ƃł�����A���m�ɐ����Ă���܂��A��W��ȏエ�����ƋL�����܂��j�ł������A�����A�R�i�ߕ��ɕ����Ƃ���A

�g�����ɏe�E����h�ƌ����Ă����̂ŋ��ۂ��܂�����A�g�ł́A���R��܂ŘA��ė����h�Ɩ��߂���܂����B�g������s�\�h �ƒf������A

����ƁA�g�����S���������邩��A�ꏏ�ɒ��R��܂ŗ����h�ƌ������ƂɂȂ�A�������R��߂��܂œ��s���܂����B�r

�\�u�،��ɂ��싞��j�D�v�A�@�֎��u��s�v�\

�@���������u���������v�Ƃ���̂͂R�W�A����P�O�����ŁA���̂P�O�����ɒ����R�͔������������č~�������̂ł����i��q�́u�퓬�ڕ�v�Q�Ɓj�B

�E�@����Y�����쑗

�@���̂悤�ɂ��ďo����ʂ̓��~���́A��ߖ���t�߂ɏW������܂����B���̌�A��c���т̏،��ɂ���悤�ɁA���R��܂ŘA�s�������Ƃ͉��l���̖ڌ��،�����m�F�ł��܂��B

�@�����A�������ɒ��R��ւƘA�s�����̂ł͂Ȃ��A�|��ň͂��x�́u�ߗ����e���v���}�����āA�����ɂQ���قǂƂǂ܂��Ă����悤�ł��B�A�s�͂��̌�̂��ƂƎv���܂��B�쑗�̒x��͂P�V���ɗ\�肳�ꂽ���鎮�Ɗ֘A���Ă����̂�������܂���B

�@���̊ԁA�ߗ��Ƀ��V��H�킹��̂���ς������Ƃ̏،�������܂��B

�@���� �F���Y�i�n�d����P�U�A���j�̏]�R���L�i�w�����푈�]�R���L�x�A�@�������ЁA�P�X�W�X�j�ɁA

�u�P�Q���P�T���E�E�����ɋ����ׂ����i�ɂԂ������B

�|��ň͂܂ꂽ�L��̒��ɁA�����Q�O�O�O�l�̕ߗ����䂪�R�̌x�����ɂ��悤�悵�Ă���̂��B

����ɂ͋������B��ŕ��������̂ł��邪�A�E�E�b�ɂ��ƁA��V�O�O�O�l�̕ߗ����������������B�v

�@�Ƃ���܂�����A�P�T���̖ڌ������ɂ́A�܂��ړ����Ă��Ȃ��������Ƃ�������܂��B

�@��C�h���R�̗X�֎������i���X�֒��j�ł��������X�� �������ڌ��҂̈�l�ł����B

�@���X�ؗX�֒��͂P�Q���P�T����C���o���A���P�U���ɓ싞�ɓ������Ă��܂��B���̑�ʂ̕ߗ��Ǝv����W�c���Q�x�A�ڌ��������Ƃ��u���L�v�ɏ����c���Ă��܂��B

�@�P�x�ڂ��P�Q���P�U���ŁA�u�i�ٖ傩�班����A�E��̍H�H�������̍L��ɂ́A��݂͂����Ȑ��̌Q�����҂��������������܂��Ă���B�����������ꂽ�S���̎x�ߕ��ł���B���[�ɂ�����Ƃ���B�������Ƃ����ނ�̊�̉��Ɛ����������Ƃ��v�ƋL�^���Ă��܂��̂ŁA�����܂ňړ������̂ł��傤�B

�@�Q�x�ڂ́A�P�V���A���R�ˌ����ɏo�������A��ɖڌ��������̂ŁA

�q�^�Ɂi�䂤����j���|�鍠�A���R������O�A�܂������������ꂽ�x�ߕ��̑�Q�ɋ����B

��H�̑�s��ł���B�N��l���Ȃ̂͋��Ȃ��B�V�Q�O�O���Ƃ��ŁA�ꋓ�ɎE�����Ă��l�������ƁA

�����̏��Z���g���b�N�̒[�ɗ���肵�����ɘb�����B�D�ɏ悹�Еt���悤�Ǝv���̂����A�D���Ȃ��B

�b�炭�x�@���ɗ��u���A�쎀�����̂��Ƃ��A�E�E�r

�@�ƋL���Ă���܂��B

�@�ł�����A���R��܂ŕߗ����A�s����Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��A������P�V���̗[���Ƃ����܂�����A���鎮�i�P�V���j���I�������̂��ƂŁA�b�̂��܂͍����܂��B

�@�Ȃ��A���X�،����́u���L�v�����Ƃ��w���X�֊��x �i����j�����o�ʼn�A�P�X�V�R�j���܂����B

�@

�E�@�R�W�A���u�퓬�ڕ�v

�@�ȏ�̋L�q�̍��i�́A�퓬�ڕ�Ŋm�F�ł��܂��B�R�W�A���퓬�ڕ�̑�P�Q���t�\�Ɏ��̂悤�ɋL����Ă��܂��B

�q���a�P�Q�N �Q���P�S��

�@�ؗ��@���Z�V�O�@�y�m���E���m���@�V�C�P�R�O

�@���l�@�ؗ��V�C�Q�O�O���́A��P�O����Ꟊ���t�߂�������ׂ������A���n�ɍ݂肵���A�P�S���ߑO�W���R�O�������疼�̓G������g���đO�i������A�ߌ�P���������������A�싞�Ɍ쑗���������������r

�@�P�Q���t�\�������Ƃ���ɂ��AꟉ���t�߂̎���ɂ������Ă����R�W�A���i�A�����E����Ó�卲�j��P�O�������A���~���̕��������ɂ�����A���̌�V�C�Q�O�O����싞�i����j�Ɂu�쑗�����v�Ƃ����̂ł��傤�B

�@�ƂȂ�܂��ƁA���t���i�P�S���j�ɖ���������悤�Ɍ����܂����A�u�����E�싞�R�W�A���s���\�v�̂P�Q���P�W���̍��ɁA�u�P�O�i�����j�͕ߗ���싞�Y�����Ɍ쑗���v�i��� ���A�w�u�싞��s�E�x�̂܂ڂ낵�x�j�Ƃ���Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�P�Q���t�\�͉�������ɋL�������̂ƍl�����A���t���̖����͂Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�Ȃ��A���́u�����E�싞�R�W�A���s���\�v�͗�ؖ�������A��������肽�����̈ꕔ�Ƃ̂��Ƃł��B

�@�ߗ��͑�P�O�����i�R�W�A���j���r���܂Ō쑗���Ă��܂����A���i�ٖ�t�߂ɂ����ĂR�W�A���Ɠ����P�U�t�c�ɑ������Q�O�A���i���閾�卲�j�������p�������Ƃ��������Ă��܂��B�Q�O�A������R����ё�U�������ߗ������A�n�Q�����R��Ɍ������A����́u�싞�Y�����v�Ɍ쑗���܂����B

�@�ƂȂ�A���̕ߗ�������ŎE�Q�����Ƃ͍l���ɂ����ł��傤�B���Y�������Ȃ�A�킴�킴����ɘA�s����͂��͂Ȃ���O�ʼnʂ����ςނ͂��ł�����B

�@����A���̕ߗ��S�����E�Q�����Ƃ̐����傫�����グ��ꂽ���Ƃ�����܂��B�Ȃ��ɂ͂Q�O�A���̕ߗ��͂R�W�A����P�O�����ɓ��~�����ߗ��Ƃ͕ʌ����Ƃ��������o�A���Ёi�������� �w�B���ꂽ�A���j�x�A�؏��X�A�P�X�W�V�j�ɂ��Ȃ�܂����B

�E�@�E�Q���ɂ���

�@�E�Q���̎�ȏo���́A�Q�O�A����P�����R�����̏㓙���ł������� �j�Y�́g���L�h�ł����B

�@���̓��L�̓��A���^�C���ɏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����̃����Ȃǂ����Ƃɖ�S�N��ɏ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�ł�����A�u���L�v�Ƃ������u��z�L�v�Ƃ����������悢�̂ł��傤�B

�@���̓��L�̓��A���^�C���ɏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����̃����Ȃǂ����Ƃɖ�S�N��ɏ����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�ł�����A�u���L�v�Ƃ������u��z�L�v�Ƃ����������悢�̂ł��傤�B

�@���̋L�^�́w�킪�싞�v���g�[���x�i�؏��X�A�P�X�W�V�j�Ƃ��ďo�ł��ꔽ�����Ăт܂������A��L�́w�B���ꂽ�A���j�x�Ɠ���o�ŎЂ��瓯���ɏo�����̂ł����B

�@�ȉ��́A�����ł��|��o�ł��ꂽ�w�킪�싞�v���g�[���x����̈��p�ł��B

�@�P�U���A�ˑR�A�ߗ����e�̖��߂�����A�ߗ��͂Q���l���Ƃ̂��ƁB���e�Ɍ�����������i�Q�����j�͂�������Â��Ȃ��Ă������Â��܂��B

�q�R�A�S�����������Ǝv���鍠�A�����̉����̉����ł��A�^�̂悤�Ȍ������������B

��V��l�̕ߗ������̒��ɕ�������������č����Ă���B�E�E��X�ɂ͂Q�����������A

�����V��̔ނ炪�f��ł���Ƃ͂����A������Ԕ���������Q�����ʂ̕��͂͊��S�ɑS�ł�����ꂽ�ł��낤�B

��X�͔�����擪�ɂS��c���ɔނ����ׁA�Ƃ���ǂ���Ɏ����������s���đO�i���J�n�����B

�E�E�邪�[�܂�ɂ�ė₦�т��Ƃ������C���������B

���L�������̂Ƃ���傫�ȉƉ��ɓ������A�ނ��S�����̒��֓��ꂽ�B

�ނ�͂��̉Ƃ̒����E�肭��łł����邩�̂悤�ɓ��邱�Ƃ����߂���Ă������A�d���Ȃ����낼��Ɠ����Ă������B�E�E

�����������͌Q�n���i���A�n�Q���̌��j�̌x���𖽂���ꂽ�B���������Q�n���̌x���ɂ��Ă���Ԃ�

�ߗ������͊e�����ւQ�A�R�S�l�����āA���蓖�Ă����E���ꂽ�Ƃ����B�E�E

�Ȃ����̑����̕ߗ����E���ꂽ�̂��������ɂ͂킩��Ȃ��B

�E�E�V��̐�������x�ɏ���������ꂽ�Ƃ������Ƃ͐M�����Ȃ��悤�������ł����B�r

�@�u�V�O�O�O�l�E�Q�v�̋L�q�͓����ڌ��������̂ł͂���܂��A����ɂ�������炸�u�M�����Ȃ��悤�Ȏ����v���Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�l�̉�z�ł�����A�`���Ǝ����Ƃ������ɋ�ʂ��ď����킯�ł͂���܂���̂ŁA���肪���ȋL�q�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@�Ƃ��낪�A���̓����L���قƂ�ǗB��̋���ǂ���ɁA�E�Q�������𗘂������̂ł��B

�@�܂��A�e�����ւQ�O�O�l�A�R�O�O�l�����蓖�Ă��Ƃ����܂����A��́A�������K�v�ɂȂ�Ƃ����̂ł��傤�B�P�A���i�P�Q�����j���ׂĂ����Ă�����܂���B���_�A���̂悤�ȓ����𗠂Â���L�^�͂���܂��A�E�Q�ɉ�������Ƃ�������̏،�������܂���B

�@����ɁA���X�،����X�֒��̓��L�����������悤�ɁA���R��t�߂ŕߗ���ڌ����Ă���̂ł�����A���̖ڌ��L�^���ԈႢ�ł��Ȃ�������A�n�Q�t�߂ŎE�Q���Ă��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��͂��ł��B

�@�����ŁA�����L�̂����Q�O�A���̕ߗ��E�Q�͂R�W�A���Ƃ́u�ʌ��v�Ƃ����_���Ђ˂�o���ꂽ�̂ł��傤�B�ƂȂ�A���킹�Ė�P���S�C�O�O�O�l�̎E�Q���s��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�ł����A�ʌ����m�肷��q�ϓI�����͂Ȃ��A�ے肷��ޗ��Ȃ猋�\����܂��B

�@�Ⴆ�A��P�U�t�c�̎Q�d���E����O�v�卲�́A�P�U�t�c�̓����ߗ����V�O�O�O�l�Ƃ��A�Q�O�A���̐�ʂ��P�C�O�O�O�l�ƊT�Z���Ă��܂��i�����j�B�Q�O�A���̂V�O�O�O�l�E�Q�������Ȃ�A��ʂɉ������͂��ł��傤�B

�@���邢�́A�u���j�Y�v�ƕ����āA��̖��_�ʑ��ٔ��ɂȂ������{�i�ׂ��v���o�������������łł��傤�B���́g�����h�������L�ɏ����Ă�����̂ŁA���㓙���̑����镪���̒����������{���A��l�̒����l��X�֑܂ɉ������ނƃK�\�����������ĉ����A���̂�����֒e�����킦���āA���ɓ������Ƃ������̂ł��B

�@��������������Ƃ��鋴�{�����������Ă̕����A���𖼗_�ʑ��ői���A���̑i�����S�ʓI�ɔF�߂�ꂽ���̂ł��i�� ���{�i�ׁ��X�֑����j�B��Ɉ��p�����Q�O�A���V�C�O�O�O�l�E�Q�̂�����́A���̗X�֑����̂�����ɏ�����Ă��܂��B

�@���̑i���̂��߁A���̏��������R���������X �p�����������͂��ߑ�R�̐�F���������܂����B���R�A���̂V�O�O�O�l�E�Q�����ƂȂ�܂����B�Ȃɂ��A�ٔ��͖�T�N�ɂ킽�钷����ł�������A���̊ԁA�X���������͂��߁A���Ȃ�̐��̐�F���삯���A���ڎ����b���܂����B

�@�R�W�A����P�O��������ߗ��������p���A����܂Ō쑗�������Ƃ�F�߂Ă�����̂́A�E�Q�ɂ��Ă͑S�ʔے�ł��B�܂��A��Q�����ƂƂ��Ɍ쑗�ɂ���������U�������r�c ���c�������́A���̕ߗ����쑗������̌R�i�ߕ��Ɉ����n�����Ƃ̏،�������܂��B

�E�@�ߗ����̌�

�@�������āA��ʂ̕ߗ�������̌Y�����ɘA�s���ꂽ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�l���ɂ��Ăł����A�V�C�O�O�O�l���͂��߂͖�S�C�O�O�O�l�i���� �O�v�E�t�c�Q�d���،��j�ȂǁA��ɂ���Ă��܂��܂ł��B���̕ߗ��́A���̌�A�g���Ɏg���Ă����Ƃ����L�^�i�]�R���L�j������܂��̂ŁA�Љ�Ă����܂��B

�@��ɓo�ꂵ�������F���Y�i�n�d���P�U�A���j���������u�]�R���L�v�A�P�Q���P�V������тQ�R�����ł��B

�@�q�P�Q���P�V���E�E�ߗ��������I�����������̑��ɂ����ߗ����B�e�������P�����ʂ̕��̊Ԃɑ}�܂�āA����͂���͐��m�ꂸ����B�삯�Ă����ĕ����Ă݂���A��S�C�O�O�O�l�̕ߗ����Ƃ����B�݂�ȂR�R��R�W��Q�O�A�������̕��ʂ̐퓬�ŕ߂������̂ł���ƁE�E�B�r

�@

�@�q�P�Q���Q�R���E�E�W���o���B�싞�g�~��ɔn�Ƃ���̂ɍs���B�E�E���������̍`�ɂ́A����R�p�D������n���瑗��ꂽ�ו����`���������S�l�Ɨ������ĎV�����痤�։^��ł���B

�@���̃`�������́A��ʁA�������̂������̑��Ō����G�̕ߗ����������Ďg���Ɏg���Ă���̂��B�S�C�O�O�O�l���������ɂ����̂�����g����Ȃ��ʂ��邾�낤�B�r

�@�ߗ��������ȊO�ł��g������Ă����̂�������܂��A�������Ȃ����߂͂����肵�����Ƃ͕������Ă���܂���B

�@�g����A�ߗ��̔����͔N�����ɏ�C�ɑ����A�������Ƃ��s�ꌚ�݂ȂǂɎg���A�܂��Y�z�ɑ���ꂽ�ҁA�������̓싞���{�R�ɕғ�����A���[�Y�����̂悤�ɍ����ɂȂ�������������Ƃ̂��Ƃł��i�w�싞��j�x�j�B

�@�Ȃ��A�� �x�Y�E������c��w�����͂V�O�O�O�l�E�Q�i�R�W�A���j�̉\���������Ƃ��A�}���\��i�E�s��������w�������u�E�C���ꂽ�\���������v�Ƃ��A�V�O�O�O�l�E�Q�����咣���Ă��܂��B

�@���̑��A�퓬�ڕ��]�R���L�ȂǂɋL�^���ꂽ�o����������܂��B�ȉ��́A�悭���グ������̂ŁA���̑��ɂ��Ȃ��Ƃ͌����܂���B

�@�܂��A�P�����邢�͂Q�����x�̏o�����́A�ق��ɑ��������������낤���Ƃ͑z�������Ƃ���ł��B

�P�@���q�R�@�R�R�A����Q����i�P�U�t�c�j�@�P�O�O�]��

�Q�@�n�Q�t�߁@�Q�O�A���@�֏e�����i�P�U�t�c�j�@�P�O�O�H �Q�O�O���H

�R�@�s�c�����@�R�O���c�i�R�R�A�R�W�A���j�i�P�U�t�c�j�P�C�O�O�O���ȏ�H

�S�@���ؖ�O�@�P�R�A���i�U�t�c�j�@�P�C�O�O�O���ȏ�H

�@�ȉ��A�T�������܂��B

�i�P�j�@���q�R�ł̏o����

�@����̑|���̂��߁A�䂤�]�傩��̓��邵���R�R�A���i��P�U�t�c�j�́A���炩���ߊ��蓖�Ă�ꂽ�|�����i����Ŗk���j�̍��ɓ���܂��B

�@�P�Q���P�S���A���q�R�t�߂Ŕs�c���Ƒ������܂��B

�@���c ��������i��Q����A��Q�@�֏e�������j�͎��̂悤�ɏ،����܂��B

�q���q�R�t�߂ŕS�l�A�\���̔s�c�������������A�P���������ĎE�����B�������͏��e���̂ĂĂ��A

�����Ɏ�֒e�⌝�e���B�������Ă���҂����Ȃ肢���B�����Ԃ̐��ɐg��u���퓬�҂̐S�����ӂ�Ԃ��Ă݂�ƁA

�u�G���E���Ȃ���Ύ��̏u�ԁA�����炪�E�����v�Ƃ����؎��Ș_���ɏ]���čs�������Ƃ����̂��U�炴����Ԃł���r

�\�w�싞��j�x�A�P�U�O�y�[�W�@�\

�@���c�،��͗�ؖ��ɏ،��������̂�����A�ق��Ɂw������R�R�A���j�x�i�A���j���s��A�P�X�V�Q�N�j������܂��B

�@���c��т͗�ؖ��ɂ��A�������̒��ɂ͏e���̂ĂĂ��A��֒e�E���e�������̂����Ȃ肢�����߂ɁA�����u����Ă��܂��v�ƏP��������P�[�X���������Ƃ����A�u�����~�߂Ă����ʂ������v�Ƙb���Ă��܂��i�w�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�x�A�P�X�V�Q�N�j�B

�@�����A���̏o�����ɂ��Ă͓��c�،��ȊO�Ȃ��悤�ŁA�ڂ������Ƃ͂킩��܂���B

�@���̎E�Q���u�s�E�v�ɓ�����̂��ǂ����A�ӌ����������͖̂ڂɌ����Ă��܂��B�ł����A���̂悤�ȗ�͐��ł͂��肪���Ȃ��ƂŁA�O���̌R�������l�̏��ł���A�\������A������E�Q�������낤�Ǝv���܂����A��莋����邱�Ƃ��Ȃ��͂��ł��B

�@�E�Q���S�O����Ύ������E�����̂����̎��Ԃł����Ă݂�A�D�������̔��f�݂̂ŕЂÂ����ł͂Ȃ��ł��傤�B

�i�Q�j�@�n�Q�ɂ����鏈�Y

�@�P�U�t�c���n�d�����P�Q���P�S���ߑO�W���߂��A�e��̏W�ϒn�ł������n�Q�ɂ����Đ��S�̒����R�ɏP���܂����B�n�d�����͂��Ƃ��Ɛ퓬�\�͂��Ⴂ���߁A�P�������Α����̑��Q���o���܂����A�O���̂P�R���ɂ��P���A�U���̐펀�҂��o���Ă��܂����B

�@�������A�n�d���͉ʊ��ɐ킢�A�s��Ȕ�����̂̂��ɓG�����ނ���ƂƂ��ɁA�G����߂܂��܂����B�w�����W�x�i��q�j�́A������̂U�O�A�ߗ��X�T�����Ƃ��܂��B

�@���̕ߗ��̈����ɂ��āA�q�� �M�v�㓙���i��Q�O�A����R����@�֏e�����j�͓��L�Ɏ��̂悤�ɋL���܂��B

�q�P�Q���P�S���@�ߑO�V���N�����B�ߑO�W�����A�P�����͂P�Q�����ɋ��́A�n�Q�̑|���ɍs���B

�c�G���H���ɐH�������ׂӂ�ӂ�Əo�ė��������ŁA�����Ɏ����Ԃɂďo�����B

���������������ɂ͏��e�����łR�P�O���ʂ̓G�̕������������A�҂��ċ����Ƃ̎��A

�����s���đS���e�E���ċA���ė����B���͍��n�̏��s�����P���A���s�����U���펀���ċ����B�r

�@�u���s���v�͐퓬�����ɐ������A����e��A�������n�d�������w���܂��B

�@���X�،����i���X�֒��j�́A�u�e��W�Ϗ�ł������n�Q���ł́A�s�c���Q�O�O���̑|�����s�Ȃ�ꂽ�v�ƋL���Ă��܂��B

�@�ł�����A�l���͂܂��܂��ł����A�E�Q���@���h�E�i���� �����v���т̓��L�j�A�e�E�ƕ�����܂����A�E�Q���̂͊ԈႢ�Ȃ������ł��傤�B

�@�O��A�����Ɏ��҂U���Ƃ��Ԃ��̕����҂��o�����ł��傤���A�Ȃ��ɂ͎�֒e�����B�������Ă������������ł��傤����A�s�E�Ƃ͌����Ȃ��Ƃ�������������ł��傤�B

�@�����A���������̂����őҋ@���Ă����Ƃ���ȏ�A���̎E�Q�͋s�E�Ɣ��f���Ă��܂��B

�i�R�j�@�R�O���c�ɂ��s�c���E�Q

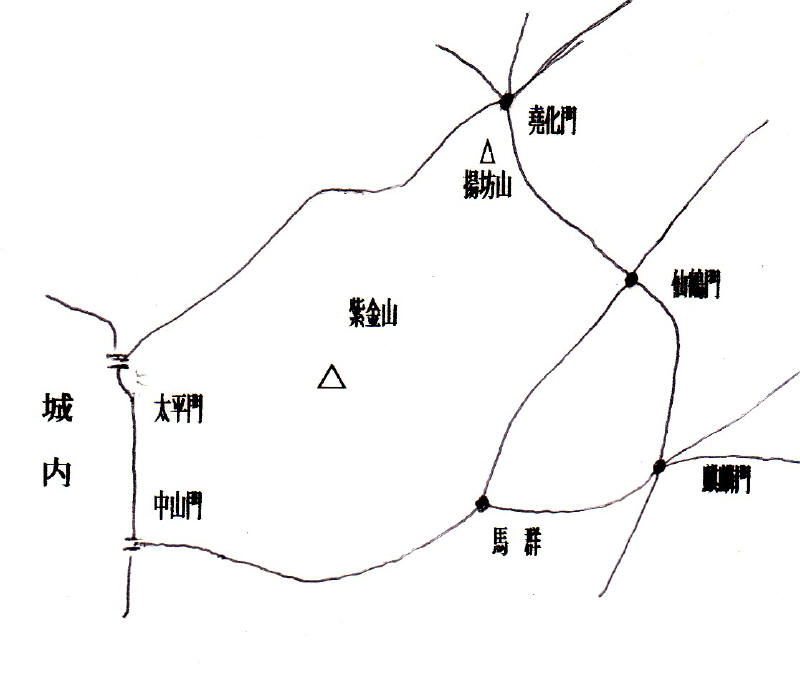

�@����̑|������i��������A�e�t�c�͓싞�𗣂�͂��߂܂��B�͂₭�͂P�Q���P�U������ړ����i�U�t�c�j�A�����͂P�Q���Q�O���ɐV���ȔC�n�ւƌ������܂����B

�@�싞�̌x���͂P�Q���Q�P�����痂�N�̂P���Q�Q�܂ŁA��P�U�t�c���S�����邱�ƂɂȂ�A���X�� ���ꏭ���i��R�O���c���j���u�싞�n��x���i�߁v�ɔC������A�єz���邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�Ȃ��A�P�Q���Q�O�܂ł͑�X�t�c���S���A�P���Q�Q���ȍ~�͓V�J�����Y�����̗������P�O���c�i�V�J�x���A�P�P�t�c�ꉺ�j���x���������p���ł��܂��B

�@���X�ؗ��c���͑����A�P�Q���Q�S���������Z���̍�����J�n���A�ǖ��ƕֈߕ��Ȃǔs�c���Ƃ̑I�ʂɂ�����܂����B���������������łP���T���܂ő��s����܂��B

�@�O���Ȃǂ���ǖ��ƔF�߂�u�ǖ��v�i���Z�ؖ����j�s���A���̐����P�U���l�i�V�l�A���A�q���������j�ɂ̂ڂ�܂����B�܂��A��O�ɂ����Ă͂܂��G�s�����Ƃ�s�c�����������߁A���̑�������ɐi�߂��܂����B

�@���X�ؗ��c���͉�z�L�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B

�@�q�P���T���@�����Ő�B���̓��܂łɏ�����E�o�����s����Q�O�O�O�A���O�Ɏ��e�A�O���鋳�t�̎蒆�ɍ݂肵�x�ߏ��a����ؗ��Ƃ��Ď��e�B

�@��O�ߍx�ɂ����ĕs痍s�ׂ𑱂�����s�c���������ߔ��A���ւɉ��ď���������������ɒB���r�i�w�싞��j �����W�P�x�j

�E�@����E�o�́u�Q�O�O�O�l�v

�@�������E�o�����u��Q�C�O�O�O���v���܂��E�Q�����̂ł͂Ǝv���l�������ɈႢ����܂���B�܂��A�Q�C�O�O�O�l�̂Ȃ��ɂ́A�����̈�ʎs�����܂܂�Ă����ƍl����l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B

�@��ʎs���Ɣs�c���̑I�ʂ́A���c�`���ʖ�i�P�U�t�c�x���i�ߕ��j�̈ȉ��̏،�������܂��B

�q�g�̂�������Ε����ƈ�ʎs���Ƃ́A������ʂ����B

�����ψ���̒����l�ƈꏏ�ɑ��k���Ȃ��番����Ƃ�������̂��A

��ʎs������藧�Ă�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�r

�@�����l����̂����őI�ʂ��s�������Ƃ͑��̎����i����t�c�Q�d���̌��q���j�ɂ�����܂��̂ŁA�m�x�͍����Ǝv���܂��B

�@�܂��A�����싳���́w�Č� �싞��x�̂Ȃ��Ɂu��Q�O�O�O�����e�v�𗠂Â���P�X�R�W�i���a�P�R�j�N�P���P�O���t���ǔ��V���̕��Љ��Ă��܂��B

�q�s�c����|�̂��ߍs��ꂽ������́A�邩��n�߂��ĂV���Q����i���������āA

�s�c���P�U�O�O���Ƃ��̑��̂����͈������Z�̏�^�����A���ł͑���U���ď���������悤�ɂȂ����B�r

�@�ɂ���u�s�c���P�U�O�O���Ƃ��̑��̂��́v�́A���O�Ɏ��e���ꂽ�Ƃ���s�c���̉\�������Ȃ荂�����ł��B�ƂȂ�A�E�Q���������邾���łȂ��A�����J�����ɕ����邱�Ƃ��Ȃ��A�ǖ�����ʎs���Ɠ��������ɂȂ����킯�ł��B

�@���̍��X�ؗ��c���̉�z���āA����̔s�c���E�o�E�|���́A���łɋL�����P�R���ɂ͂��܂�V�A���i�X�t�c�j�Ȃǂɂ��u���S��v����Ƃ������|���ƍ��킹�āA�O��Q��ɂ킽���čs��ꂽ��K�͂ȁu�������ыߍx�v�ɂ�����s�E�Ƃ�����߂��L�́i�H�j�ł��B

�E�@��O�E�o�́u����l�v

�@�����i���Y�j�����u����l�v���Q�O�O�O�l���x�Ȃ̂��T�O�O�O�l�ɂ��Ȃ�̂��A�����s���ł킩��܂���B�܂��u�s痍s�ׂ��Â�����s�c���v�E�o�̎��Ԃɂ��Ă����l�ŁA�f��I�Ȃ��Ƃ͂����܂���B

�@�ł����A����l�Ƃ����A���Ȃ��Ƃ��P�����ςŌ���A�P�O�O�l�P�ʂŏ��Y���s�����v�Z�i�P�Q���Q�P�����`�P���T���܂ł̖�P�T���ԁj�ɂȂ�܂�����A�������ɂ͑������i�Q�O�O�l�Ƃ��R�O�O�l�Ƃ��j�ɏ�ڂ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�@���̊���Ɂu����l�v�𗠂Â��鎑���A�،����������炸�A���̎���Ɗr�ׂ�Ƃ������Șb�ł͂���܂��B

�@���̎����ɉ��ւł̏��Y��ڌ�������A�Ⴆ����� ����R���i��s��W����t�j�Ȃǂ�����܂����A�c�s�Ȍ��i���`����Ă��Ă��A�l���ƂȂ�Ƃ��������͂Ȃ��̂ł��B

�@���R�������ꕶ�i�u�����ڌ������싞�̎S���v�A�u���j�Ɛl���v�P�X�W�S�N�P�O�����j�ɂ́A�u���e������^��Ă����炵���Q�O�l����̒����l�ߗ����g���b�N����~�낳��A�]�݂֘A�s����čs���v�Ƃ���A�P�O�O�l�ȏ���v�킹��悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B

�E�@�w�싞�����x�̋L�q�ɂ���

�@���̂R�O���c�̔s�c���ɂ��āA�w�싞�����x�i�`��F�A�����V���A�P�X�W�U�N�j�ɂ��u�ĊJ���ꂽ�ֈߎ��v�̏����o���̂��ƂŋL�q����Ă��܂��i�P�U�U�y�[�W�j�B

�@�L�q���A���R�̂��Ƃł��傤���A���X�؉�z�^�����p����Ă��܂��B��肾�Ǝv���������������܂��ƁA

�@�u���̓��܂łɏ�����E�o�����s������E�E��O�ߍx�ɂ����ĕs痍s�ׂ��Â�����s�c���������ߔ��A���ւɂ����ď���������̐���ɒB���v

�@�Ƃ���܂��B

�@�r�ׂ�킩��悤�ɁA�u�s����Q�O�O�O�v�̌�ɂ����u���O�Ɏ��e�v�Ƃ������������p����Ă��܂���B

�@���̔s�c�����E�Q���ꂽ�̂ł���A���̈��p����͎��Q�͂Ȃ��ł��傤���A�ǔ��V���̋L���������������Ƃ��l����A��肾�����Ƃ����邩������܂���B

�@�w�싞�����x��ǂS�����A��菃��R���̎a���ʂȂǂ̖ڌ��،��i�萫�I�Ȃ��́j�̈��p������邱�Ƃɂ���āA�u��Q�O�O�O�l�v���܂��E�Q���ꂽ�Ɠǂ݂Ƃ����͂��ł�����B

�i�S�j�@��P�R�A���̎E�Q

�@�P�R�A���i��U�t�c ��P�P���c�j�́A�����͂₭�싞�𗣂�A���̔C�n�ł��镓�ւƌ������܂����B���̓r���A�u�P�O�O�O���ȏ�v �̔s�c����߂炦�������A�R�̏�ɐ������@�֏e���������u�W�c�ˎE�v�����Ƃ������̂ł��B

�@���̘b�A���܂�m���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�Ƃ����̂��A���̎E�Q�ɂ��ď��������̂����Ȃ��悤�Ɏv���邩��ł��B�����g�A�����ɂ��Ă̒m�����قƂ�ǂ���܂���B

�@��L�w�싞�����x�ɂ��A�P�Q���P�U���A���������r���A�P�R�A�����߂炦���u�P�疼�ȏ�̔s�c���v�i���� ���V������́u��L�v�j�𒆉ؖ�O�ŏW�c�ˎE�����Ƃ������̂ŁA����ɂ������� �[�O�㓙���i��Q����@�֏e�����j�̎��́u�،��v���L����Ă��܂��B

�q�R��ɏd�@�֏e�𐘂��t����ƁA�ӂ��Ƃ̂��ڒn�ɓ��{�����A�s���Ă���������Ȃ��قǂ̒������ߗ��̎p�B

�����ɁA�ˑR�u���āv�̖��߁B�E�E�u�܂�Œn�������Ă���悤�ł����B�������オ��̂��͂�����ƕ�����܂����v�r

�@���̎��ʏ،��͖����V���i�P�X�W�S�N�W���P�T���t���j����̈��p�i���L�����Q�Ƃ��������j�Ƃ̂��Ƃł����A�`�������g�������d�b�Ǝv���܂����A���ʏ㓙������b�����Ǝv���܂��B�Ƃ����̂��A�����́u�q�A�����O�A���ȂȂǁv�̍��ɁA���ʏ㓙���̖��O���o�Ă��邩��ł��B

�@���́u�P�O�O�O�l�ȏ�v�́u�W�c�ˎE�v�A�����̈Ⴂ�͂���ɂ��Ă��A�����ނːM���Ă����̂ł��傤���B�ǂ����A����������̂ł����B

�i���j �P�X�W�S�N�W���P�T���t���̖����V���k���ł������̂ł����A�L����������܂���ł����B���t�̌�L�Ȃ̂��A���邢�͖����V�����r������L�����폜�������߁A�ŏI�ł���ɍ쐬����k���łɍڂ�Ȃ��������߂Ƃ��l�����܂����B

�E�@�P�X�S�O�N�́u�]����b�v����

�@���a�P�T�i�P�X�S�O�j�N�P�P���A�w��U�t�c�@�]����b�x���Ҏ[����܂����B

�@���m�̎�ɂ��K���ō���̊ȑf�Ȃ��̂������ł��B�Y�B�p�ɏ㗤�A�싞�E���܂ł̊ԂɌo�������N�Ԃ̐퓬�̌��k�Ȃǂ��A�u�싞�ҁv�ɂ܂Ƃ߂��܂����B

�@���̂S���̂P�قǂ������싳���̎�őI������A�w�P�X�R�V �싞�U����̐^���x�i���w�ٕ��ɁA�Q�O�O�R�N�j�Ƃ��Ĕ��s����Ă��܂��B

�@���̂S���̂P�قǂ������싳���̎�őI������A�w�P�X�R�V �싞�U����̐^���x�i���w�ٕ��ɁA�Q�O�O�R�N�j�Ƃ��Ĕ��s����Ă��܂��B

�@���̂Ȃ��ɁA�P�R�A�������C�����̂n�E�j�����́u���X�s�c�����o�Ă��܂����v�Ƃ���ꕶ������܂��B�����͌��{�ɖ��L����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�@�Z���Ȃ���n�E�j�����̕`�����~���̗l�q����т��̌�̏��u�́A�u�W�c�ˎE�v�ƑΔ䂷��Ƌ����[���Ǝv���܂����̂ŁA�T�v���L���܂��B

�@�Ȃ��A�S���͂�����ɗp�ӂ��܂��� �� �S ���B

�@�u���a�P�Q�N�P�Q���P�U�� �O�W�O�O���i�� �ߑO�W�����j�A�i�H�E���Q�O�O���[�g���̑����ɁA�ƂĂ������|�Ɓi���������j�ɔ��z����������ɑł��U���Ă���̂��ڂɂ��܂����B

�@�����Ă悭������܂��A�����l������͗l�ł��B

�@����͓싞�𗎂Ƃ��ĊԂ��Ȃ��A�䂪����������ɂ��Q�������A���Ɍ����O�i���Ă��鎞�ł���܂��B�v

�@�Ə����͂��߂Ă��܂��B

�@�P�Q���P�U���Ƃ������ɂ��A���ւ̓r���Ƃ����_���猩�āA�u�W�c�ˎE�v�����̎����A�ꏊ�Ȃǂ��Ȃ��v���Ă��܂��B

�@��͓����ɂ���}�G�ŁA���~�����R�����琮�R�i�H�j�Ɣ������f���Ă���Ă�����ǂ݂Ƃ�܂��B�E���̈���͏e��S���őO�i������{���ł��傤�B

�@�܂��A�T�O���̂P�c�����鋰��ߊ���Ă��܂������A����������K���ŕ���͏������Ă��܂���B��Q���������Ȃ����Ƃ�m���āA���X�ƂT�A�U�O���̏W�c���Â��A�₪�āu�T�O�O���͉���Ȃ��v���ɂȂ�A�r���A����ɂP�O�O�����炢�����܂��B

�@�ߑO�P�P���A�]�J���ɓ����B�r���A��s��i�̍�Ɓj�ɖ�Q�O�������n���A�e���́i�h�ɂ̐݉c�̂��߂Ɂj�g���Ɏg���A�Q�O�Q�����c��܂��B���̕����ł��P�O�O�����x�g���Ă��邽���\���������Ƃ����̂ł��B

�@���̌�A���̂Q�O�Q���𗷒c�Ɉ����n�����Ƃ��āA���̒Z�����͏I����Ă��܂��B

�@�܂��A���̋L�^���������L�������̂��ǂ����ł����A�r�F�͂������ł��傤���A��͐M���ł���Ǝv���Ă��܂��B�����A���̂Ƃ����~�����E�Q���Ă����̂Ȃ�A�܂��E�Q�s�ׂ����ɒl������̂ƍl���Ă����Ȃ�A�E�Q���B���Ă܂ŁA�܂�E�\�����Ă܂ŋL�^�Ɏc���K�v���͂Ȃ�����ł��B�ق��Ă�����ނ��Ƃł��傤�B

�@�����ŁA�u�W�c�E�Q�v�Ƃ̊W�ł����A���̋L�^�������āu�W�c�s�E�v�����\���Ƃ͂��Ƃ�茾���܂���B�ق��ɂ����~�����s�c�����P�O�O�O�l�ȏ�A�o�Ă����̂����m��Ȃ�����ł��B�ł����A���ƂȂ���a�����c��̂ł��B

�@�������V����� �́u��L�v�ɂ���Ƃ����u�P�疼�ȏ�̔s�c���v�A���̋L�^���u��U�O�O�l�i�T�O�O�{�P�O�O�j�̔s�c���v�A����ɎR�ォ��@�֏e�Łu�W�c�E�Q�v�����Ƃ����u������Ȃ��قǂ̒������ߗ��v�̊W���A�͂����肵�܂���B

�@�������������Ȃ��Ƃ́A�u�P�疼�ȏ�̔s�c���v���u�W�c�E�Q�v���ꂽ�ƌ��_�Â���̂́A���������邱�Ƃł��B

�@���ׂĂ��Ȃ��̂ł���ȏ�̂��Ƃ͂����܂��A�����I�ɂ����Ȃ�A���ʏ㓙����l�̖ڌ��،��Ƃ����̂́A�낤���Ǝv���̂ł��B�ꉞ�̐��f������ɂ������،��A�܂��͎��ʏ،����M���ł���Ƃ��鉽�炩�̍����́A�����o�����猇�����Ȃ����̂Ǝv���܂��B���������킩��A���������邱�Ƃɂ��āA���́g�����h�͂����܂łɂ��Ă����܂��B

�E�@�]�� ��v�̋U��

�@���łƂ����Ă͉��ł����A��A�������܂��B

�@�w�싞�����x�́u��W�́@�؍s�̍\���v�ŁA

�q�w���L �싞�s�E�x�i�����j�͗��D�A�����A�E�l���ӂ��ގ��g�̎c�s�s�ׂ�����������قǂ̎p���Ō���ƂƂ��ɁA

�����Ɏ��镺�m�����̐S����ÂɋL�^���Ă���_�ŁA�ޏ��ɂȂ����F�����B�r

�@�ƍ��]�����A

�@�q��C��ł͈ꉞ�R�I������Ă������m�������A�Ȃ��A�싞�nj���̒i�K�Ŏc�s�s�ׂɑ���悤�ɂȂ����̂��A�W�c�S���̐��ڂ�v��A�Љ�Ă������r�Ƃ��A�`�����͏W�c�S�����L���Ă��܂��B

�@���́w���L �싞�s�E�x�̒��ҁA�]�� ��v���A���͖�C���R�A�����f�ҁi���N���j�ł������ɂ�������炸�A�����̕������������ƌo�����U��A�m��Ȃ��͂��̑�P���ɂ��āA���ꂱ��Ə��������Ƃ��q �R���ɂ���ďؖ�����܂����B

�@�ł����瓖�R�A�u��W�́@�؍s�̍\���v�͒������K�v�ł����A���̂܂c���Ă��܂��̂ŁA�ǂނɂ������ẮA�\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B

�@����ɂ��Ă��A���̂悤�ȋ��U�،��������A���ꂪ�ĊO�Ɂu�ǐS�I�ȋL�q�v�Ƃ��ċ������̂ł�����A�u�����̊m��v�ɂƂ��Ď��ɖ��Ȗ��ł��B

�� �܂Ƃ߁i�P�O�j

�� �u�싞��s�E�v�܂������@�� ���ڎ�